O uso racional de antimicrobianos é uma das armas mais poderosas para salvar vidas e conter a escalada da resistência microbiana. No entanto, cada prescrição inadequada — seja por escolha errada do fármaco, dose incorreta ou duração excessiva — aumenta complicações, prolonga a internação e compromete a segurança do paciente.

Este artigo apresenta os princípios fundamentais da terapia antimicrobiana, que vão do diagnóstico clínico e microbiológico à escolha precisa do antimicrobiano, considerando espectro, farmacocinética, farmacodinâmica e perfil do paciente. Mais que uma diretriz, trata-se de uma estratégia prática e indispensável para gestores, infectologistas, farmacêuticos, enfermeiros e profissionais da CCIH que buscam excelência clínica e sustentabilidade hospitalar .

FAQ: Terapia Antimicrobiana Sem Segredos

Esta página de Perguntas Frequentes (FAQ) foi elaborada para auxiliar gestores hospitalares, membros da Comissão de Controle de Infecção Hospitalar (CCIH), médicos, farmacêuticos e enfermeiros a aprimorarem suas práticas em terapia antimicrobiana, com base nos princípios que salvam vidas e evitam a resistência bacteriana.

Conceitos Fundamentais e a Crise da Resistência

O que é terapia antimicrobiana e por que ela é tão crucial na medicina moderna?

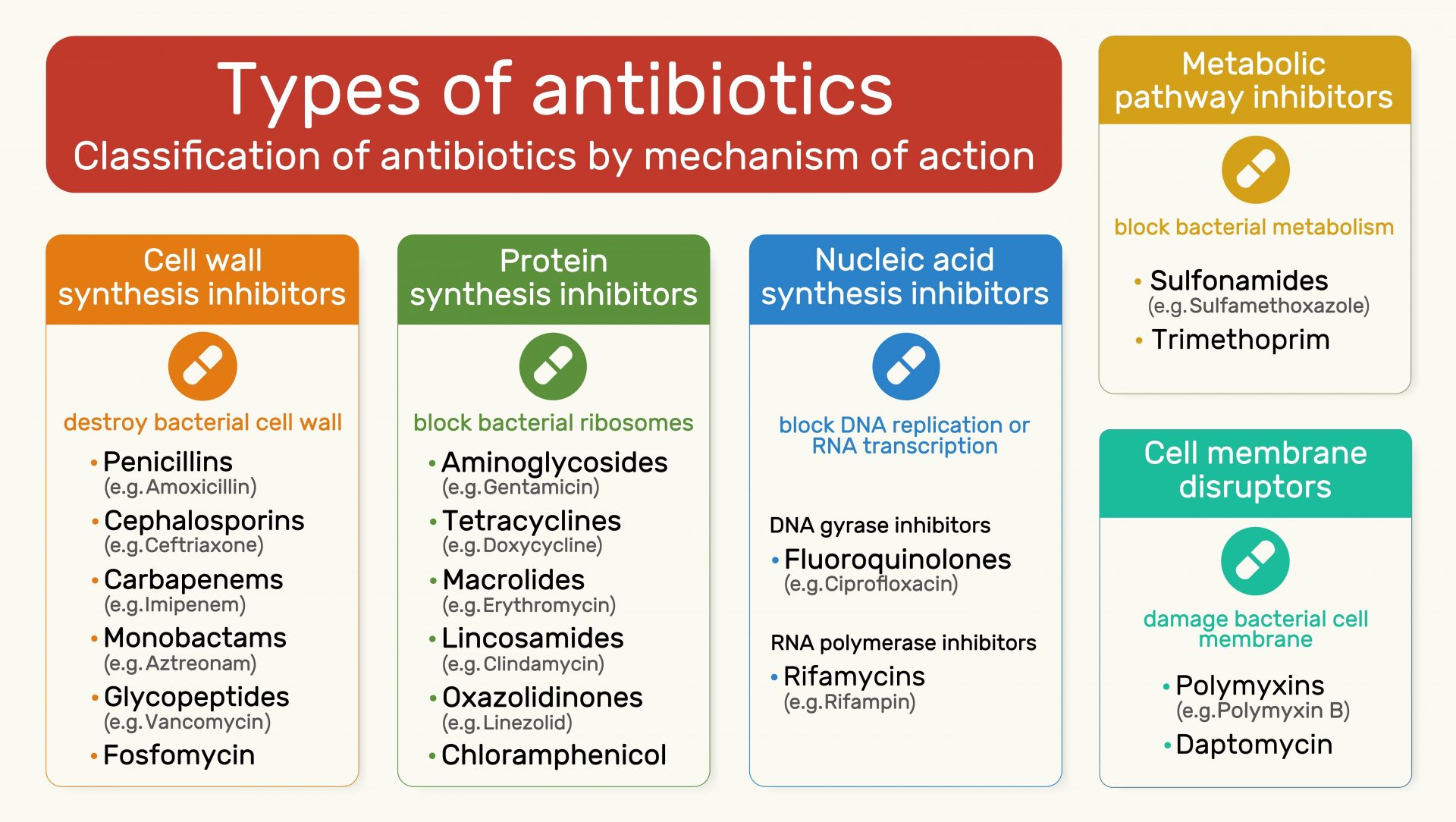

A terapia antimicrobiana é o uso de medicamentos para tratar infecções causadas por microrganismos, como bactérias, vírus, fungos e parasitas. Sua descoberta no século XX foi revolucionária, transformando infecções antes fatais em condições tratáveis e viabilizando procedimentos médicos complexos como cirurgias, transplantes e quimioterapia.

- Referência: Terapia antimicrobiana em xeque: estratégias de sobrevivência na era da multirresistência – CCIH Cursos

O que é a resistência antimicrobiana (RAM) e por que é considerada uma crise global de saúde?

A resistência antimicrobiana (RAM) é a capacidade de um microrganismo de resistir aos efeitos de um medicamento que antes era eficaz para o seu tratamento. É uma crise global porque ameaça a eficácia de nosso arsenal terapêutico, levando a tratamentos mais longos, custos de saúde mais elevados e aumento da mortalidade. A Organização Pan-Americana da Saúde (OPAS) alerta que a RAM coloca em risco o cumprimento dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável.

Qual o paradoxo da “era dos milagres” dos antibióticos?

O paradoxo reside no fato de que o próprio sucesso e o uso massivo de antibióticos, que salvaram inúmeras vidas, aceleraram o processo evolutivo natural da resistência bacteriana. O uso indiscriminado transformou uma solução milagrosa em uma das maiores ameaças à saúde pública global.

- Referência: Terapia antimicrobiana em xeque: estratégias de sobrevivência na era da multirresistência – CCIH Cursos

Quais são as principais consequências da resistência antimicrobiana para os hospitais?

Para os hospitais, as consequências incluem: aumento do tempo de internação dos pacientes, elevação dos custos com tratamentos mais caros e de última linha, maior risco de surtos por bactérias multirresistentes, aumento das taxas de morbidade e mortalidade e a necessidade de implementar programas robustos de controle de infecção e de uso racional de antimicrobianos.

Princípios de Stewardship de Antimicrobianos

O que é o “Antimicrobial Stewardship” ou Programa de Gerenciamento de Antimicrobianos?

É um conjunto de ações coordenadas e multidisciplinares que visam promover o uso responsável de antimicrobianos. O objetivo principal é otimizar os desfechos clínicos dos pacientes, minimizando os efeitos adversos, incluindo o desenvolvimento de resistência bacteriana. A tradução literal, “mordomia”, reflete a ideia de uma gestão cuidadosa e responsável desses recursos preciosos.

Quais são os pilares de um programa de Stewardship eficaz?

Um programa eficaz geralmente se baseia em: educação contínua para os profissionais de saúde, monitoramento do consumo de antimicrobianos e dos perfis de resistência locais, regulamentação de prescrições (com políticas e protocolos claros) e a realização de auditorias prospectivas com feedback para a equipe prescritora.

Quem deve compor a equipe de Stewardship em um hospital?

A equipe multidisciplinar é a chave para o sucesso. Ela deve ser composta idealmente por: um médico infectologista, um farmacêutico clínico, um microbiologista, um profissional da CCIH, um representante da enfermagem e contar com o apoio irrestrito da alta gestão do hospital.

- Referência: Programa de Controle de Antimicrobianos (Stewardship): como implementar na minha instituição? – CCIH Cursos

Qual o papel do gestor hospitalar no sucesso do programa de Stewardship?

O gestor hospitalar tem um papel fundamental de apoio e legitimação do programa. Isso inclui garantir os recursos necessários (humanos e tecnológicos), apoiar as políticas de restrição e uso de antimicrobianos e entender que o Stewardship não é apenas um centro de custo, mas um investimento na qualidade e segurança do paciente e na sustentabilidade da instituição.

- Referência: Programa de Controle de Antimicrobianos (Stewardship): como implementar na minha instituição? – CCIH Cursos

O que são auditoria prospectiva e feedback como estratégia de Stewardship?

A auditoria prospectiva envolve a revisão das prescrições de antimicrobianos em tempo real (ou quase real) pela equipe de Stewardship. Quando uma inadequação ou oportunidade de otimização é identificada, a equipe fornece um feedback (intervenção) direto ao prescritor, discutindo o caso e sugerindo ajustes. Esta é uma das estratégias mais eficazes do programa.

III. Otimização da Prescrição e Terapia

Quais são os “5 D’s” da prescrição de antimicrobianos?

Os “5 D’s” são um mnemônico para os pontos essenciais a serem considerados em toda prescrição: Droga (escolha correta), Dose (otimizada), Duração (a mais curta e eficaz possível), Descalonamento (reavaliação para reduzir o espectro) e Diagnóstico (revisão contínua para confirmar a infecção).

- Referência: Este é um conceito amplamente difundido na literatura de Stewardship, com base em diversos guias e artigos.

O que são e qual a importância dos conceitos de Farmacocinética (PK) e Farmacodinâmica (PD)?

A Farmacocinética (PK) estuda “o que o corpo faz com o fármaco” (absorção, distribuição, metabolismo e excreção). A Farmacodinâmica (PD) estuda “o que o fármaco faz no corpo” (o efeito do medicamento sobre o patógeno). A integração PK/PD é crucial para otimizar as doses dos antimicrobianos, garantindo que a concentração do medicamento no sítio da infecção seja suficiente para erradicar o patógeno, maximizando a eficácia e minimizando a toxicidade e a resistência.

Como os parâmetros PK/PD (tempo-dependentes vs. concentração-dependentes) influenciam a posologia?

- Tempo-dependentes (ex: betalactâmicos): A eficácia depende do tempo em que a concentração do fármaco permanece acima da Concentração Inibitória Mínima (CIM). A estratégia de otimização é a infusão estendida ou contínua.

- Concentração-dependentes (ex: aminoglicosídeos): A eficácia depende de atingir um pico de concentração elevado em relação à CIM. A estratégia é administrar doses maiores em intervalos mais espaçados.

- Referência: Como aplicar o conhecimento sobre PK/PD para prescrição e stewardship de antimicrobianos? – YouTube

O que é descalonamento da antibioticoterapia e quando deve ser feito?

Descalonamento é a prática de reavaliar a terapia antimicrobiana empírica (geralmente de amplo espectro) após 48-72 horas, quando os resultados de culturas e o estado clínico do paciente estão disponíveis. O objetivo é ajustar a terapia para um antibiótico de espectro mais estreito, mais específico para o patógeno identificado, ou até mesmo suspender o tratamento se a infecção não for confirmada.

- Referência: DESCALONAMENTO: UMA ESTRATÉGIA PARA OTIMIZAÇÃO DA TERAPIA ANTIMICROBIANA… – Universidade Federal do Ceará

Por que a coleta de culturas antes de iniciar o antimicrobiano é tão importante?

A coleta de culturas apropriadas (hemocultura, urocultura, etc.) antes do início da antibioticoterapia é fundamental para identificar o agente etiológico e seu perfil de sensibilidade. Isso permite um diagnóstico preciso e a possibilidade de descalonar o tratamento, saindo de uma terapia empírica para uma terapia guiada, o que reduz a pressão seletiva e melhora os desfechos.

Quando a terapia combinada de antimicrobianos é indicada?

A terapia combinada deve ser usada criteriosamente e apenas em situações específicas, como: no tratamento empírico de pacientes graves (ex: choque séptico) para garantir a cobertura de todos os patógenos prováveis, para obter um efeito sinérgico contra organismos difíceis de tratar, ou para prevenir o surgimento de resistência durante o tratamento de certas infecções (ex: tuberculose).

O que é e quando indicar a terapia sequencial (endovenosa para oral)?

Terapia sequencial é a troca da via de administração de um antimicrobiano da endovenosa (EV) para a oral (VO). Deve ser considerada assim que o paciente apresentar melhora clínica, estiver hemodinamicamente estável, sem febre e com o trato gastrointestinal funcionando. Essa prática reduz o risco de infecções relacionadas a cateter, diminui custos e pode encurtar o tempo de internação.

Qual a importância de definir a duração do tratamento antimicrobiano?

A duração do tratamento deve ser a mais curta possível, baseada em evidências científicas e na resposta clínica do paciente. Cursos de tratamento desnecessariamente longos não agregam benefício clínico e aumentam o risco de eventos adversos, toxicidade e pressão seletiva para resistência. É crucial reavaliar o paciente e definir uma data para suspensão do antimicrobiano.

Como a epidemiologia local influencia a escolha da terapia empírica?

A escolha da terapia empírica inicial deve ser baseada no perfil de sensibilidade dos microrganismos prevalentes na instituição (epidemiologia local). Conhecer os patógenos mais comuns em cada topografia de infecção (ex: pneumonia, infecção urinária) e seus padrões de resistência é essencial para prescrever um tratamento com alta probabilidade de sucesso.

O Papel dos Profissionais e da CCIH

Qual o papel do médico prescritor no uso racional de antimicrobianos?

O médico está na linha de frente e tem a responsabilidade de realizar uma avaliação clínica criteriosa, solicitar culturas antes de iniciar a terapia, escolher o antimicrobiano empírico com base na epidemiologia local e nos fatores de risco do paciente, documentar a indicação e reavaliar a prescrição diariamente, considerando o descalonamento e a suspensão.

Como o farmacêutico clínico contribui para o programa de Stewardship?

O farmacêutico clínico desempenha um papel vital na revisão das prescrições, no ajuste de doses (especialmente em pacientes com disfunção renal ou hepática), na análise de interações medicamentosas, na monitorização dos níveis séricos de fármacos, na promoção da terapia sequencial e na educação dos prescritores sobre os princípios de PK/PD.

- Referência: PROGRAMA DE STEWARDSHIP DE ANTIMICROBIANOS: INDICADORES… – The Brazilian Journal of Infectious Diseases

Qual o papel do enfermeiro no controle e otimização da terapia antimicrobiana?

O enfermeiro é essencial para garantir a administração correta dos antimicrobianos (dose, horário, via e tempo de infusão corretos), na coleta adequada de culturas, no monitoramento da resposta clínica e de eventos adversos, e na educação de pacientes e familiares. Além disso, são fundamentais na aplicação das medidas de precaução e controle de infecção.

Como a CCIH se integra ao programa de Stewardship de Antimicrobianos?

A CCIH e o programa de Stewardship são intrinsecamente ligados. A CCIH fornece os dados epidemiológicos de resistência e de infecções hospitalares que guiam as políticas de uso de antimicrobianos. Juntos, monitoram o impacto das intervenções na incidência de bactérias multirresistentes e trabalham na prevenção da disseminação desses patógenos.

- Referência: Programa de Controle de Antimicrobianos (Stewardship): como implementar na minha instituição? – CCIH Cursos

O que são culturas de vigilância e qual sua importância para a CCIH?

Culturas de vigilância (swabs nasais, axilares, retais, etc.) são coletadas de pacientes, geralmente em unidades de alto risco como UTIs, para identificar portadores assintomáticos de bactérias multirresistentes. Essa estratégia ajuda a CCIH a entender a prevalência de colonização, a guiar medidas de precaução de contato e a prevenir surtos.

Qual a relação entre a higiene das mãos e a resistência antimicrobiana?

A higiene das mãos é a medida mais simples e eficaz para prevenir a disseminação de microrganismos, incluindo os multirresistentes, entre pacientes e profissionais de saúde. Ao reduzir a transmissão de infecções, diminui-se a necessidade de uso de antimicrobianos, o que, por consequência, reduz a pressão seletiva para o desenvolvimento de resistência.

Diagnóstico e Novas Tecnologias

Como os métodos de diagnóstico rápido podem impactar a terapia antimicrobiana?

Métodos de diagnóstico rápido (como testes moleculares – PCR, ou espectrometria de massa – MALDI-TOF) podem identificar patógenos e alguns mecanismos de resistência em horas, em vez de dias. Isso permite o início mais precoce da terapia antimicrobiana direcionada e o ajuste rápido do tratamento empírico, melhorando os desfechos e reduzindo o uso de antibióticos de amplo espectro.

O que o médico deve fazer quando o resultado da cultura é negativo, mas a suspeita de infecção persiste?

Nesses casos, é crucial reavaliar o paciente clinicamente. O resultado negativo pode ocorrer por coleta após início do antibiótico, infecção por microrganismo de difícil crescimento ou ausência de infecção bacteriana. Deve-se considerar diagnósticos diferenciais (infecções virais, doenças inflamatórias) e, se o paciente estiver clinicamente estável, a suspensão do antimicrobiano pode ser a decisão mais prudente.

- Referência: Diagnóstico de doença infecciosa – Manuais MSD

Febre em um paciente hospitalizado é sempre indicação de antibiótico?

Não. Febre é um sinal inespecífico. Antes de iniciar um antibiótico, é fundamental investigar a causa da febre. Muitas condições não infecciosas podem causar febre em pacientes hospitalizados, como trombose venosa profunda, reações a medicamentos, pancreatite, entre outras. O tratamento deve ser direcionado à causa base.

O que é “colonização” e por que, em geral, não deve ser tratada?

Colonização é a presença de microrganismos em uma superfície do corpo (pele, mucosas) sem causar sinais ou sintomas de infecção. Tratar a colonização é uma prática inadequada que não traz benefícios ao paciente e contribui significativamente para o aumento da resistência antimicrobiana. O tratamento só é indicado em situações muito específicas (ex: profilaxia antes de certos procedimentos em pacientes colonizados).

Quais são os desafios no desenvolvimento de novos antimicrobianos?

O desenvolvimento de novos antimicrobianos enfrenta desafios científicos (é difícil encontrar novas moléculas eficazes contra bactérias multirresistentes) e econômicos (o retorno financeiro para as farmacêuticas é baixo em comparação com medicamentos para doenças crônicas). Isso resultou em um pipeline de desenvolvimento muito limitado, tornando ainda mais crucial a preservação dos antibióticos que ainda temos.

Cenários Específicos e Desafios

Quais são as particularidades da terapia antimicrobiana em pacientes na UTI?

Pacientes críticos na UTI frequentemente apresentam alterações fisiológicas (ex: disfunção renal, aumento do volume de distribuição) que alteram a farmacocinética dos antimicrobianos. Nesses pacientes, a otimização da dose com base nos princípios de PK/PD é ainda mais crucial para garantir a eficácia e evitar a toxicidade. Além disso, o risco de infecções por patógenos multirresistentes é maior.

- Referência: FARMACOCINÉTICA/ FARMACODINÂMICA DOS ANTIMICROBIANOS EM PACIENTES CRÍTICOS – James Albiero PhD

O que são as carbapenemases (ex: KPC, OXA-48) e qual o seu impacto?

Carbapenemases são enzimas produzidas por algumas bactérias que as tornam resistentes aos antibióticos carbapenêmicos, uma das últimas linhas de tratamento para infecções graves por Gram-negativos. A disseminação de bactérias produtoras de carbapenemases (EPC) representa uma grave ameaça, pois as opções terapêuticas se tornam extremamente limitadas.

Qual a importância da profilaxia cirúrgica e como deve ser feita?

A profilaxia antimicrobiana cirúrgica visa prevenir a infecção do sítio cirúrgico. Deve ser administrada em dose única, idealmente dentro de 60 minutos antes da incisão cirúrgica, e não deve ser continuada no pós-operatório (exceto em situações muito específicas). A escolha do antibiótico depende do tipo de cirurgia e dos patógenos mais prováveis. O uso prolongado e inadequado é uma das principais causas de uso indevido de antibióticos em hospitais.

Como a pandemia de COVID-19 impactou o uso de antimicrobianos e a resistência bacteriana?

A pandemia levou a um aumento expressivo no uso de antimicrobianos, muitas vezes de forma empírica e desnecessária para tratar coinfecções bacterianas suspeitas, mas não confirmadas. Isso, somado à sobrecarga dos sistemas de saúde e à quebra de protocolos de controle de infecção, acelerou o surgimento e a disseminação da resistência bacteriana em todo o mundo.

O que fazer com pacientes transferidos de outras instituições de saúde?

Pacientes transferidos de outros hospitais ou de instituições de longa permanência têm um risco aumentado de estarem colonizados ou infectados por bactérias multirresistentes. É prudente, dependendo da epidemiologia, considerar a realização de culturas de vigilância na admissão e, em alguns casos, implementar precauções de contato empíricas até que os resultados estejam disponíveis.

VII. Medindo o Sucesso e Olhando para o Futuro

Quais indicadores podem ser usados para medir o sucesso de um programa de Stewardship?

O sucesso pode ser medido por meio de:

- Indicadores de processo: Aumento da adesão aos protocolos, taxa de aceitação das intervenções da equipe de Stewardship.

- Indicadores de consumo: DDD (Dose Diária Definida) por 1000 pacientes-dia, DOT (Days of Therapy).

- Indicadores de desfecho: Redução das taxas de infecção por Clostridioides difficile, diminuição da incidência de bactérias multirresistentes, redução de custos com antimicrobianos.

- Referência: PROGRAMA DE STEWARDSHIP DE ANTIMICROBIANOS: INDICADORES… – The Brazilian Journal of Infectious Diseases

Como a tecnologia da informação pode apoiar as ações de Stewardship?

Sistemas de prontuário eletrônico podem ser configurados para emitir alertas, integrar dados do laboratório de microbiologia, fornecer diretrizes clínicas no momento da prescrição e facilitar a coleta de dados e o monitoramento do uso de antimicrobianos, otimizando o trabalho da equipe de Stewardship.

- Referência: Ações para o aprimoramento da gestão e uso de antimicrobianos em hospitais brasileiros… – Portal Gov.br

Qual a importância da educação contínua para o sucesso do uso racional de antimicrobianos?

A educação contínua é um pilar fundamental. Profissionais de saúde precisam ser constantemente atualizados sobre as melhores práticas, os perfis de resistência locais e as novas evidências. Sessões clínicas, workshops, e-mails informativos e a própria interação durante as auditorias prospectivas são estratégias educacionais valiosas.

Existem terapias alternativas aos antibióticos sendo pesquisadas?

Sim. A pesquisa está explorando diversas alternativas, como a terapia com fagos (vírus que infectam bactérias), anticorpos monoclonais, probióticos, e peptídeos antimicrobianos. Embora muitas dessas terapias ainda estejam em fase de pesquisa, elas representam uma esperança para o futuro no combate às infecções por bactérias multirresistentes.

Como posso encontrar mais informações e cursos sobre CCIH e Stewardship?

O site do Instituto CCIH+ oferece uma variedade de artigos, notícias e cursos de capacitação voltados para profissionais de saúde interessados em aprofundar seus conhecimentos em controle de infecção hospitalar, segurança do paciente e gerenciamento de antimicrobianos.

O uso racional de antimicrobianos é responsabilidade de quem?

É uma responsabilidade coletiva. Envolve desde o gestor que provê os recursos, a equipe multidisciplinar de Stewardship que elabora as estratégias, o médico que prescreve, o farmacêutico que valida, o enfermeiro que administra, até o paciente que adere ao tratamento. A preservação da eficácia dos antimicrobianos depende do engajamento de todos os envolvidos na cadeia de cuidado.

O Poder Impressionante e a Responsabilidade Moral da Antibioticoterapia

A introdução dos antibióticos na prática médica não foi apenas um avanço terapêutico; representou, nas palavras do Dr. Walsh McDermott, “uma força de mudança no século XX do mesmo tipo geral que a modificação da máquina a vapor por James Watt no século XVIII” (Ref. 1). De um dia para o outro, a medicina transitou de uma disciplina primariamente focada no prognóstico para uma ciência capaz de curar. Esta “impressionante aquisição de poder” permitiu que profissionais de saúde salvassem vidas em uma vasta gama de doenças infecciosas, transformando fundamentalmente a expectativa de vida e possibilitando o desenvolvimento de áreas complexas como cirurgias invasivas, quimioterapia oncológica e transplante de órgãos (Ref. 1).

Contudo, este poder carrega um paradoxo central e perigoso: o próprio ato de usar um antibiótico exerce uma pressão seletiva que impulsiona o desenvolvimento e a disseminação da resistência microbiana. Cada prescrição, cada tratamento, contribui para a erosão da eficácia deste recurso finito e compartilhado. Hoje, a Resistência Antimicrobiana (RAM) não é uma ameaça distante, mas uma crise de saúde pública global e presente. No Brasil, o cenário é particularmente alarmante. Dados recentes do Ministério da Saúde indicam que a RAM é diretamente responsável por aproximadamente 34 mil mortes anuais no país, com outras 138 mil mortes associadas à resistência (Ref. 2). Este é um fardo que sobrecarrega o sistema de saúde, prolonga internações e aumenta drasticamente a morbidade e a mortalidade (Ref. 3).

Diante desta realidade, a gestão criteriosa dos antimicrobianos, conhecida como Antimicrobial Stewardship, transcende a boa prática clínica para se tornar um imperativo ético e uma responsabilidade profissional inadiável. Este artigo tem como propósito apresentar um arcabouço robusto e baseado em evidências para navegar as complexidades da terapia antimicrobiana moderna. Partindo de uma base conceitual sólida, exploraremos dez princípios fundamentais que devem guiar a prescrição, desde a decisão inicial até a conclusão do tratamento. Adicionalmente, realizaremos uma análise crítica de dogmas estabelecidos, como a distinção entre agentes bacteriostáticos e bactericidas e a aplicação da terapia combinada, contextualizando este conhecimento para a realidade enfrentada pelas Comissões de Controle de Infecção Hospitalar (CCIH) no Brasil. O objetivo é fornecer não apenas informação, mas também inspiração e ferramentas práticas para que cada profissional de saúde se torne um guardião eficaz deste poder que nos foi confiado.

Seção 1: O Legado dos Antimicrobianos e a Crise da Confiança Social

Para compreender a urgência da crise atual, é fundamental revisitar o impacto monumental que os antibióticos tiveram na história da medicina. Antes de sua ampla disponibilidade, infecções bacterianas comuns eram frequentemente sentenças de morte. A chegada de agentes como as sulfonamidas e, posteriormente, a penicilina, reverteu drasticamente este quadro, produzindo reduções de mortalidade que superam em muito a maioria das intervenções médicas modernas.

O Milagre Antibiótico Quantificado

A magnitude dessa transformação é claramente visível em dados históricos. Infecções que hoje são tratadas rotineiramente apresentavam taxas de mortalidade assustadoras na era pré-antibiótica. A análise comparativa demonstra o poder de salvação de vidas que estamos em risco de perder.

Tabela 1: Reduções Históricas na Mortalidade por Infecções Bacterianas Invasivas Mediadas por Antibióticos

| Doença | Taxa de Mortalidade Pré-Antibiótico | Taxa de Mortalidade com Antibiótico | Redução Absoluta na Mortalidade |

| Pneumonia Adquirida na Comunidade | ~35% | ~10% | ~25% |

| Pneumonia Nosocomial | ~60% | ~30% | ~30% |

| Endocardite Bacteriana | ~100% | ~25% | ~75% |

| Bacteremia por Gram-negativos | ~70% | ~10% | ~60% |

| Meningite Bacteriana | >80% | <20% | ~60% |

| Celulite | ~11% | <0.5% | ~10% |

Fonte: Adaptado de Spellberg, B. (Ref. 1).

Os dados da Tabela 1 são eloquentes. Uma redução de 75% na mortalidade por endocardite bacteriana ou a transformação da celulite, de uma condição com mortalidade comparável à do infarto agudo do miocárdio para uma doença com menos de 0.5% de letalidade, ilustram o valor inestimável desses medicamentos (Ref. 1). Essa eficácia extraordinária não apenas salvou pacientes com infecções ativas, mas também criou o pilar de segurança que permitiu o avanço de toda a medicina intervencionista.

Antibióticos como uma “Confiança Social”

É aqui que reside a característica única e a vulnerabilidade dos antibióticos. Diferentemente de quase todas as outras classes de medicamentos, cujo efeito se restringe ao paciente que os utiliza, os antibióticos são um recurso comunitário. O autor Brad Spellberg articula este conceito de forma poderosa, descrevendo os antibióticos como uma “confiança social” (societal trust) (Ref. 1). A eficácia de um antibiótico é um bem público que se degrada a cada uso. A resistência selecionada em um paciente pode ser transmitida a outros, de modo que o uso (ou mau uso) individual afeta diretamente a capacidade de toda a sociedade de tratar infecções futuras. Ninguém tem o direito de desperdiçar este recurso, pois o prejuízo é coletivo.

A “Tragédia dos Comuns” na Prescrição de Antibióticos

Este fenômeno se encaixa perfeitamente no modelo psicossocial da “tragédia dos comuns”, descrito por Garrett Hardin em 1968. O modelo descreve uma situação em que indivíduos, agindo de forma independente e racional de acordo com seu próprio interesse, acabam por esgotar um recurso compartilhado, mesmo que isso seja contrário aos melhores interesses do grupo a longo prazo (Ref. 1).

No contexto da antibioticoterapia, a “tragédia” se desenrola diariamente em hospitais e consultórios. Um médico, diante da incerteza diagnóstica e do medo de um desfecho adverso para seu paciente, pode optar por prescrever um antibiótico de amplo espectro “por segurança”, mesmo que a probabilidade de infecção bacteriana seja baixa. Para o indivíduo, o benefício percebido (evitar uma possível infecção não tratada) parece superar o risco (eventos adversos do medicamento). No entanto, quando esta decisão é replicada milhões de vezes, o dano coletivo torna-se catastrófico: a aceleração da resistência antimicrobiana, que torna esses mesmos antibióticos inúteis para futuros pacientes que realmente precisam deles (Ref. 1).

Essa perspectiva transforma fundamentalmente a natureza do stewardship de antimicrobianos. Não se trata apenas de uma estratégia de otimização clínica ou de contenção de custos. É, em sua essência, uma obrigação ética. Como alertou Alexander Fleming em seu discurso do Prêmio Nobel em 1945, aqueles que abusam da penicilina seriam “moralmente responsáveis pela morte de pacientes mortos por bactérias resistentes que não podiam mais ser tratadas com ela” (Ref. 1). Os profissionais de saúde, especialmente os membros da CCIH, estão na linha de frente não apenas de uma batalha clínica, mas de uma luta para preservar um bem público essencial para a continuidade da medicina moderna. A gestão responsável de antimicrobianos é a materialização dessa responsabilidade ética.

Seção 2: Os Dez Pilares da Racionalidade Terapêutica: Um Guia Sequencial para o Uso Prudente de Antibióticos

Para traduzir a responsabilidade ética do stewardship em ações clínicas concretas, é necessário um framework estruturado. Os dez princípios a seguir, adaptados do trabalho de Spellberg (Ref. 1), não devem ser vistos como uma lista de verificação estática, mas como um processo de pensamento dinâmico e sequencial que guia o clínico desde a suspeita inicial de uma infecção até a conclusão da terapia.

Princípios 1-3: A Decisão de Iniciar a Terapia

A fase inicial é a mais crítica e onde ocorrem muitos dos usos desnecessários de antibióticos. A decisão de iniciar a terapia deve ser deliberada e fundamentada em uma avaliação clínica rigorosa.

1. A Seleção Adequada de Antibióticos Empíricos Começa com um Diagnóstico Diferencial Preciso que Inclui uma Provável Infecção Bacteriana

Este é o princípio fundamental. Antibióticos só devem ser administrados se houver uma suspeita racional e fundamentada de uma infecção bacteriana invasiva. O erro mais comum é a prescrição para condições que mimetizam infecções bacterianas, como infecções virais do trato respiratório, ou para condições não infecciosas, como dermatite de estase venosa sendo confundida com celulite. Um erro frequente é tratar resultados de culturas positivas como sinônimo de infecção. A presença de um microrganismo em uma cultura, especialmente de sítios não estéreis (como swabs de feridas, secreções respiratórias ou urina), na ausência de sinais e sintomas clínicos, geralmente representa colonização ou contaminação e não deve desencadear tratamento (Ref. 1). A falha em aderir a este princípio é a principal causa de uso desnecessário de antibióticos.

2. Mesmo em um Paciente com Infecção Bacteriana, Tratar Apenas Quando a Terapia Alterar o Curso Clínico do Paciente

A presença confirmada de uma infecção bacteriana não é, por si só, uma indicação automática para antibioticoterapia. A pergunta crítica a ser feita é: “O tratamento com antibióticos mudará o desfecho para este paciente?”. Existem cenários onde a terapia é fútil. Um exemplo clássico é a osteomielite crônica com osso exposto, onde a cura não é possível sem um plano de cobertura cirúrgica do tecido mole. Administrar um curso prolongado de antibióticos neste caso não curará a infecção óssea, mas selecionará por resistência e exporá o paciente a toxicidade (Ref. 1). Outro cenário complexo envolve pacientes em fase terminal, onde o tratamento de uma infecção pode não alterar a trajetória de morte iminente da doença subjacente, levantando questões éticas sobre o benefício para o paciente versus o dano para a sociedade.

3. Alvejar Empiricamente os Microrganismos que Causam as Doenças Identificadas no Diagnóstico Diferencial

Uma vez que a terapia é considerada necessária, a escolha do agente empírico deve ser racional. O espectro de atividade deve ser tão amplo quanto necessário, mas tão restrito quanto possível. O uso de antibióticos de espectro excessivamente amplo para cobrir patógenos improváveis é inadequado. Uma distinção crucial é entre infecções de início comunitário e nosocomiais. Infecções comunitárias raramente são causadas por patógenos como Pseudomonas aeruginosa, e a cobertura empírica para este agente geralmente não deve ser incluída, exceto em circunstâncias específicas (ex: fibrose cística, bronquiectasia) (Ref. 1). A utilização de dados de sensibilidade locais (antibiograma) é fundamental para guiar uma terapia empírica inteligente e direcionada.

Princípios 4-6: Otimizando a Terapia Selecionada

Após a decisão de tratar, a terapia deve ser otimizada com base na gravidade do paciente, fatores do hospedeiro e princípios farmacológicos.

4. Um Limiar Mais Baixo para o Uso de Terapia Empírica Deve ser Adotado em Pacientes Criticamente Enfermos

A margem de erro é drasticamente menor em pacientes instáveis. Um paciente hemodinamicamente estável com febre pode aguardar o resultado de exames diagnósticos. Em contraste, um paciente hipotenso na UTI não pode esperar. Múltiplos estudos demonstraram que atrasos, mesmo de uma hora, na administração de antibioticoterapia eficaz em pacientes com choque séptico aumentam marcadamente a mortalidade (Ref. 1). Nestes casos, o limiar para iniciar a terapia empírica deve ser baixo, e a administração deve ser imediata. A amplitude da terapia também pode ser maior, mas ainda deve ser guiada pela epidemiologia provável, evitando a cobertura desnecessária de patógenos altamente resistentes se não houver fatores de risco específicos.

5. Fatores do Hospedeiro Afetam a Amplitude da Terapia Empírica ao Alterar as Causas Microbianas Prováveis da Infecção

O estado imunológico do hospedeiro impacta a seleção da terapia ao ampliar o diagnóstico diferencial de patógenos. Pacientes neutropênicos estão em risco de infecções bacterianas piogênicas agudas e micoses invasivas, enquanto pacientes com defeitos na imunidade celular (células T) são mais suscetíveis a patógenos atípicos como Pneumocystis, Cryptococcus e micobactérias (Ref. 1). No entanto, é um equívoco comum assumir que a imunossupressão, por si só, aumenta o risco de infecção por bactérias resistentes a antibióticos. A resistência bacteriana é ditada pela exposição prévia a ambientes de saúde e a antimicrobianos, não pelo sistema imune do hospedeiro. Portanto, a amplitude da cobertura para bactérias resistentes deve ser guiada por esses fatores de risco, e não apenas pelo estado imune.

6. Princípios Farmacocinéticos/Farmacodinâmicos (PK/PD) Podem Influenciar o Tratamento Ótimo

A seleção de um antibiótico não deve se basear apenas em seu espectro de atividade. A farmacologia é crucial. Para infecções na corrente sanguínea, antibióticos com altas concentrações séricas são preferíveis. Para infecções em sítios de difícil penetração, como o sistema nervoso central, doses mais altas podem ser necessárias. Em contrapartida, para infecções do trato urinário, muitos beta-lactâmicos e fluoroquinolonas atingem níveis urinários muito elevados (Ref. 1). A aplicação de modelos PK/PD é uma estratégia central do stewardship moderno, permitindo otimizar a dosagem para maximizar a eficácia e minimizar a toxicidade e a resistência (Ref. 4). Por exemplo, para antibióticos tempo-dependentes como os beta-lactâmicos, a infusão prolongada ou contínua pode maximizar o tempo em que a concentração do fármaco permanece acima da Concentração Inibitória Mínima (CIM), melhorando os desfechos clínicos, especialmente para patógenos com CIMs mais elevadas (Ref. 1, 4).

Princípios 7-10: Reavaliação e Conclusão da Terapia

A prescrição de um antibiótico não é um evento único, mas o início de um processo que exige reavaliação contínua.

7. Os Clínicos Devem Descalonar a Terapia Antibiótica com Base nos Resultados da Microbiologia e nas Respostas Clínicas e de Biomarcadores

A terapia empírica é uma medida inicial. Assim que os resultados microbiológicos se tornam disponíveis, a terapia deve ser ajustada (descalonada) para o agente mais estreito, seguro e eficaz. Mesmo na ausência de um patógeno identificado, o descalonamento é possível. Por exemplo, a vancomicina empírica pode ser suspensa se as culturas após 48 horas não mostrarem crescimento de cocos Gram-positivos (Ref. 1).

Além da microbiologia, a resposta clínica e o uso de biomarcadores são ferramentas poderosas. A procalcitonina (PCT) emergiu como um biomarcador útil para guiar a duração da terapia. Meta-análises de dezenas de ensaios clínicos randomizados descobriram que a incorporação da PCT na tomada de decisão resultou em uma redução de mais de 25% na duração da antibioticoterapia, com redução significativa de eventos adversos e, notavelmente, uma melhora na mortalidade (Ref. 1). No entanto, a implementação bem-sucedida desta ferramenta enfrenta barreiras comportamentais. Um estudo sobre a implementação da PCT em hospitais menores revelou que o principal obstáculo era a aceitação dos resultados pelos prescritores, que frequentemente confiavam mais em seu julgamento clínico do que no valor do laboratório, optando por não suspender os antibióticos mesmo com níveis baixos de PCT (Ref. 5). Isso ilustra uma lacuna fundamental no stewardship: a posse do conhecimento ou da evidência (o “saber”) não garante sua aplicação na prática (o “fazer”). Superar essa lacuna requer não apenas a disponibilização de ferramentas, mas também estratégias de ciência da implementação, como educação contínua e feedback, para mudar culturas e comportamentos de prescrição profundamente arraigados (Ref. 6).

8. Se a Terapia Não Estiver Funcionando, Considere o Controle do Foco e Diagnósticos Alternativos Antes de Culpar a Resistência e Ampliar a Terapia

Quando um paciente não melhora dentro de 24 a 48 horas, a reação instintiva de muitos clínicos é ampliar o espectro antimicrobiano, assumindo que a causa é a resistência. No entanto, duas outras possibilidades devem ser consideradas primeiro. A primeira é a falha no controle do foco infeccioso. Nenhum antibiótico curará um abscesso não drenado ou uma infecção associada a um dispositivo retido (Ref. 1). A segunda é um diagnóstico incorreto. A febre pode ser causada por medicamentos, malignidade ou doenças reumatológicas. A “celulite” pode ser uma dermatite inflamatória. A “pneumonia” pode ser edema pulmonar ou embolia. Uma reavaliação completa do diagnóstico e do controle do foco deve preceder a escalada reflexa da terapia.

9. Distinguir uma Nova Infecção da Falha da Terapia Inicial

Um paciente que melhora inicialmente e depois desenvolve novos sinais de infecção deve ser avaliado de forma diferente de um paciente que nunca respondeu à terapia. O primeiro cenário sugere uma nova infecção (muitas vezes nosocomial e por um patógeno mais resistente), exigindo uma nova investigação diagnóstica completa e, geralmente, uma ampliação da terapia. O segundo cenário aponta para as considerações do Princípio 8 (controle de foco ou diagnóstico incorreto).

10. A Duração da Terapia Deve ser Baseada em Evidências, com um Viés para Cursos Curtos Sempre que Possível

Tradicionalmente, a duração dos tratamentos com antibióticos tem sido ditada mais pela convenção (incrementos de 7 dias) do que pela ciência. Nos últimos anos, uma avalanche de ensaios clínicos randomizados demonstrou conclusivamente que cursos mais curtos de terapia são igualmente eficazes a cursos mais longos para uma ampla variedade de infecções, com a vantagem de reduzir a toxicidade, o impacto no microbioma e a seleção de resistência (Ref. 1). O mantra moderno do stewardship é “mais curto é melhor”.

Tabela 2: Comparativo de Eficácia: Terapia de Curta Duração vs. Longa Duração para Infecções Comuns

| Doença | Curso Curto Estudado (dias) | Curso Longo Estudado (dias) | Desfecho |

| Exacerbações agudas de bronquite crônica e DPOC* | ≤5 | ≥7 | Equivalente |

| Infecção intra-abdominal | 4 | 10 | Equivalente |

| Neutropênico febril | Até afebril e estável | Até afebril, estável e não neutropênico | Equivalente |

| Osteomielite crônica | 42 | 84 | Equivalente |

| Pneumonia adquirida na comunidade | 3-5 | 7-14 | Equivalente |

| Pneumonia nosocomial (incluindo associada à ventilação) | ≤8 | 10-15 | Equivalente |

| Pielonefrite | 5-7 | 10-14 | Equivalente |

| Infecções de pele (celulite, abscessos maiores, feridas) | 5-6 | 10-14 | Equivalente |

| Sinusite bacteriana aguda | 5 | 10 | Equivalente |

*A maioria dos pacientes com estas doenças não necessita de antibióticos. No entanto, se prescritos, não há vantagem em cursos mais longos.

Fonte: Adaptado de Spellberg, B. (Ref. 1).

A evidência apresentada na Tabela 2 é uma das ferramentas mais poderosas e diretamente aplicáveis para as equipes de CCIH. Promover a adoção de cursos curtos baseados em evidências é uma intervenção de alto impacto que desafia práticas arraigadas, mas que oferece benefícios claros para o paciente e para a saúde pública.

Seção 3: Desmistificando Dogmas: Uma Análise Crítica de Controvérsias na Antibioticoterapia

Uma prática verdadeiramente especializada requer não apenas o domínio das diretrizes, mas também a capacidade de avaliar criticamente crenças e dogmas há muito estabelecidos. Duas das controvérsias mais persistentes na antibioticoterapia são a distinção entre agentes bacteriostáticos e bactericidas e o papel da terapia combinada.

Subseção 3.1: Bacteriostático vs. Bactericida: Relevância Clínica ou Construto Laboratorial?

Por décadas, a prática clínica foi influenciada pelo dogma de que agentes “cidas” (que matam as bactérias) são inerentemente superiores aos agentes “státicos” (que inibem o crescimento bacteriano). Embora intuitiva, esta crença não é sustentada por evidências clínicas robustas e se baseia em uma compreensão equivocada das definições laboratoriais.

Desconstruindo o Dogma

Os termos “bacteriostático” e “bactericida” são construtos relativos, definidos in vitro sob condições laboratoriais estritas e não vinculados a uma capacidade preditiva de desfecho clínico in vivo (Ref. 1, 7). A definição formal de um agente cida é aquela em que a Concentração Bactericida Mínima (CBM) é no máximo quatro vezes superior à Concentração Inibitória Mínima (CIM). A CBM é a concentração que causa uma redução de 1000 vezes (99.9%) na densidade bacteriana em 24 horas (Ref. 1).

Esta definição arbitrária significa que um antibiótico que mata 99.8% das bactérias em uma concentração 4x a CIM é considerado “estático”, apesar de sua clara atividade letal. Na realidade, todos os antibióticos atualmente disponíveis considerados “estáticos” matam bactérias; eles apenas o fazem de forma mais lenta ou requerem concentrações mais altas para atingir o limiar de 99.9% (Ref. 1, 7).

Dada a natureza artificial desta distinção, não é surpreendente que a superioridade clínica dos agentes cidas não tenha sido comprovada. Uma revisão sistemática da literatura identificou 56 ensaios clínicos randomizados que compararam diretamente antibióticos estáticos e cidas para infecções bacterianas invasivas. Em 49 desses estudos, não houve diferença significativa na eficácia, mesmo em infecções graves como febre tifoide e sepse grave. Nos poucos casos em que houve diferença, os resultados desafiaram o dogma: seis ensaios descobriram que o agente estático linezolida era superior aos agentes cidas (vancomicina ou cefalosporinas), enquanto apenas um estudo encontrou um agente cida superior, um resultado que foi posteriormente atribuído a uma dosagem inadequada do comparador (Ref. 1). Revisões adicionais corroboram que a suposta superioridade dos agentes cidas tem pouca relevância para a grande maioria das infecções, e que agentes estáticos têm sido usados com sucesso para tratar condições como endocardite e meningite, tradicionalmente consideradas redutos da terapia cida (Ref. 7, 8). A conclusão é clara: princípios de PK/PD e a obtenção de concentrações adequadas do fármaco no sítio da infecção são preditores muito mais importantes do sucesso clínico do que a classificação in vitro de estático versus cida.

Uma Nova Fronteira de Investigação

A superação deste dogma não encerra a discussão, mas abre portas para questões mais sofisticadas. Pesquisas recentes começam a explorar as interações dinâmicas entre essas classes de drogas. Estudos surpreendentes demonstraram que a terapia sequencial, com a administração de um agente bacteriostático antes de um agente bactericida, pode, em certas condições, ser sinérgica. Em vez de antagonismo, a pré-exposição ao agente estático pode prevenir o surgimento de subpopulações resistentes ao agente cida, resultando em uma eliminação mais rápida e eficaz da cultura bacteriana (Ref. 9, 10). Esta linha de pesquisa reflete uma mudança de paradigma: de uma pergunta simplista de “qual é melhor?” para uma investigação mais complexa de “como estas classes interagem e como podemos explorar essas interações para otimizar os resultados?”.

Subseção 3.2: Terapia Combinada: O Bom, o Mau e a Incerteza

A decisão de usar um ou mais antibióticos é uma das mais complexas na prática clínica. A abordagem pode ser categorizada de acordo com a robustez da evidência que a suporta, seguindo o modelo “O Bom, o Mau e a Incerteza” (Ref. 1).

“O Bom”: Indicações Claras para Terapia Combinada

Existem cenários bem definidos onde a terapia combinada é vantajosa:

- Cobertura Empírica Adequada: Em infecções graves com múltiplos patógenos potenciais, a combinação é necessária para garantir que pelo menos um agente ativo seja administrado. Exemplos clássicos incluem infecções intra-abdominais (cobertura de aeróbios e anaeróbios) e pneumonia adquirida na comunidade grave (cobertura de patógenos típicos e atípicos) (Ref. 1).

- Prevenção de Resistência: Para infecções crônicas causadas por patógenos com alta taxa de mutação, como tuberculose e HIV, a terapia combinada é o padrão de atendimento para prevenir a emergência de resistência durante o tratamento (Ref. 1).

- Sinergia para Melhora da Cura: Para um número seleto de infecções, a combinação de dois agentes ativos resulta em desfechos superiores à monoterapia. Isso inclui infecções por patógenos de crescimento lento (endocardite por Enterococcus), infecções com persisters não replicantes (adição de rifampicina para osteomielite estafilocócica) e infecções necrotizantes mediadas por toxinas (adição de clindamicina para fasceíte necrotizante estreptocócica) (Ref. 1).

“O Mau”: Terapia Definitiva Redundante

Em contraste, para a maioria das infecções bacterianas piogênicas agudas, uma vez que o patógeno e sua sensibilidade são conhecidos, o uso continuado de dois agentes ativos (a chamada “dupla cobertura”) não oferece benefício comprovado e aumenta o risco de toxicidade, disbiose e seleção de resistência para dois fármacos em vez de um. O exemplo mais estudado é a infecção por P. aeruginosa, onde décadas de pesquisa não conseguiram demonstrar de forma convincente a superioridade da terapia combinada sobre a monoterapia direcionada (Ref. 1).

“A Incerteza”: O Desafio das Bactérias Gram-Negativas Resistentes a Carbapenêmicos (CRGNB)

A área mais controversa e clinicamente relevante é o tratamento de infecções por bactérias multirresistentes, especialmente as CRGNB, como as produtoras de Klebsiella pneumoniae Carbapenemase (KPC). Aqui, a evidência é mista e a decisão clínica é um cálculo complexo de risco-benefício.

A abordagem para a terapia combinada neste cenário não pode ser monolítica; ela depende crucialmente do patógeno específico. Uma recente e abrangente meta-análise que incluiu 62 estudos e mais de 8.000 pacientes trouxe uma clareza importante a este debate. A análise descobriu que, para infecções causadas por Enterobacteriaceae Resistentes a Carbapenêmicos (CRE), a monoterapia foi associada a uma mortalidade significativamente maior em comparação com a terapia combinada (Odds Ratio = 1.50) (Ref. 11). Este achado sugere um benefício claro para a combinação no tratamento de infecções por CRE, como as causadas por KPC.

No entanto, o mesmo estudo revelou um quadro diferente para infecções por Acinetobacter baumannii Resistente a Carbapenêmicos (CRAB). Para este patógeno, não foram observadas diferenças significativas na mortalidade, sucesso clínico ou erradicação microbiológica entre a monoterapia e a terapia combinada (Ref. 11). Este resultado é consistente com os achados de um grande ensaio clínico randomizado que comparou colistina em monoterapia com a combinação de colistina e meropenem para infecções por Gram-negativos extensivamente resistentes. No estudo, onde 78% dos patógenos eram A. baumannii, a terapia combinada não foi superior à monoterapia em nenhum dos desfechos principais, incluindo mortalidade em 28 dias (Ref. 12).

A síntese dessas evidências de alto nível leva a uma conclusão matizada e de grande importância prática: a decisão de usar terapia combinada para CRGNB deve ser específica para o patógeno. Enquanto a evidência atual apoia fortemente o uso de terapia combinada para infecções graves por CRE, a mesma abordagem não parece oferecer vantagens claras para infecções por CRAB, onde a decisão deve ser individualizada, pesando o potencial benefício incerto contra os riscos certos de toxicidade e pressão seletiva adicional. Esta distinção é fundamental para o desenvolvimento de protocolos de tratamento mais racionais e eficazes para estas infecções desafiadoras.

Seção 4: O Cenário Atual e o Futuro do Stewardship de Antimicrobianos no Brasil

A aplicação dos princípios globais de stewardship deve ser adaptada à epidemiologia, aos recursos e aos desafios específicos de cada sistema de saúde. No Brasil, a luta contra a resistência antimicrobiana é moldada por uma alta carga de infecções relacionadas à assistência à saúde (IRAS) e pela disseminação de mecanismos de resistência de alta preocupação.

O Fardo das IRAS e da RAM no Brasil

As IRAS representam um desafio significativo para a segurança do paciente em todo o mundo, contribuindo para o aumento da morbidade, custos e resistência antimicrobiana (Ref. 13). Uma meta-análise recente revelou uma prevalência agrupada alarmante de IRAS em unidades de terapia intensiva (UTIs) de adultos, estimada em 32%, indicando que quase um terço dos pacientes críticos pode adquirir uma infecção durante sua internação (Ref. 14). Este ambiente de alta incidência de infecções nosocomiais cria um terreno fértil para o uso intensivo de antibióticos de amplo espectro, estabelecendo um ciclo vicioso. Um estudo de prevalência pontual em hospitais alemães, por exemplo, mostrou que o tratamento de IRAS foi responsável por 20% de todo o uso de antimicrobianos, com predominância de agentes da categoria “Watch” da OMS, como carbapenêmicos (Ref. 15).

Este ciclo — alta taxa de IRAS levando ao uso elevado de antibióticos de amplo espectro, que por sua vez impulsiona a resistência, tornando as IRAS subsequentes ainda mais difíceis de tratar — é uma realidade palpável no Brasil. O país enfrenta a disseminação endêmica de patógenos multirresistentes, com destaque para as enterobactérias produtoras de carbapenemases, especialmente a Klebsiella pneumoniae produtora de KPC (Ref. 16). A prevalência de KPC em UTIs brasileiras é um problema crítico de saúde pública, com projeções de que infecções por bactérias multirresistentes causarão 10 milhões de mortes por ano globalmente até 2050 se medidas de controle eficazes não forem implementadas (Ref. 17). A pandemia de COVID-19 exacerbou este cenário, com o aumento de infecções secundárias em pacientes críticos levando a um maior uso de antibióticos de último recurso, como ceftazidima-avibactam, e favorecendo o surgimento de cepas resistentes a estes novos fármacos (Ref. 18, 19).

Essa interconexão inextricável entre a prevenção de infecções e o uso de antimicrobianos sublinha uma verdade fundamental: a prevenção e o controle de infecções (PCI) são um pilar central do stewardship de antimicrobianos (AMS). Como concluído por Aghdassi et al., as estratégias de PCI devem ser formalmente incluídas nas estratégias de AMS, pois reduzir a incidência de IRAS é a forma mais eficaz de reduzir a necessidade de antibióticos de amplo espectro (Ref. 15).

Política e Prática no Brasil

Reconhecendo a gravidade da situação, as autoridades de saúde brasileiras têm desenvolvido políticas para enfrentar a RAM. A Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) publicou o Plano Nacional para a Prevenção e o Controle da Resistência Microbiana nos Serviços de Saúde (PAN-Serviços de Saúde) para o período de 2023-2027. Este plano estabelece ações específicas para controlar a disseminação de microrganismos resistentes, alinhado com a abordagem de “Saúde Única” (One Health), que reconhece a interconexão entre a saúde humana, animal e ambiental (Ref. 20). A Anvisa também emite notas técnicas regulares que orientam a vigilância das IRAS e da resistência microbiana, bem como a notificação obrigatória de indicadores, fornecendo um arcabouço regulatório para as ações das CCIHs em todo o país (Ref. 21).

A implementação eficaz dessas políticas no nível hospitalar é o grande desafio. A ciência da implementação oferece ferramentas para superar as barreiras que impedem a adoção de práticas baseadas em evidências. Isso envolve identificar a lacuna entre a prática ideal e a realidade, engajar as partes interessadas e selecionar estratégias que vão além da simples educação, como auditorias prospectivas com feedback e sistemas de apoio à decisão clínica (Ref. 6).

Relatos de Experiência e Sucesso no Contexto Nacional

Apesar dos desafios, há evidências crescentes de que a implementação de programas de stewardship é viável e eficaz no Brasil. Relatos de experiência de hospitais brasileiros demonstram o impacto positivo desses programas. Um estudo piloto em um hospital de ensino brasileiro mostrou que a implantação de um programa de stewardship promoveu um ambiente mais seguro, melhorou a qualidade da assistência e permitiu o uso mais racional de antimicrobianos, com reduções em eventos adversos e na resistência microbiana (Ref. 22, 23). Outros relatos destacam o papel crucial da equipe multiprofissional, especialmente do farmacêutico clínico, na otimização da farmacoterapia, na realização de intervenções como a terapia sequencial e na minimização de custos (Ref. 24). Essas experiências locais são fontes de inspiração e modelos práticos que demonstram que os princípios de stewardship podem ser traduzidos com sucesso para a realidade do sistema de saúde brasileiro, gerando resultados tangíveis na luta contra a resistência.

Seção 5: Conclusões e Recomendações Estratégicas para a Prática Clínica

A jornada pela história, ciência e prática da antibioticoterapia nos leva a uma conclusão inescapável: os antibióticos, agentes que redefiniram a medicina, são um recurso frágil e ameaçado. Sua preservação não depende de uma única “bala de prata”, mas de uma mudança fundamental na cultura de prescrição, ancorada em princípios racionais e em uma profunda consciência de nossa responsabilidade coletiva. A eficácia contínua desses medicamentos milagrosos repousa sobre os ombros de cada profissional de saúde que os prescreve.

A análise aprofundada dos dez princípios fundamentais, a desmistificação de dogmas e a contextualização para o cenário brasileiro convergem para uma série de mensagens-chave. Primeiro, os antibióticos são uma confiança social, e seu uso deve ser visto como a gestão de um bem público. Segundo, a adesão a um framework de decisão sequencial e racional — desde o diagnóstico preciso até a definição de cursos de tratamento curtos e baseados em evidências — é a base do stewardship eficaz. Terceiro, a prática clínica deve evoluir para além de dogmas ultrapassados, como a superioridade intrínseca de agentes cidas, e abraçar a nuance baseada em evidências, como a abordagem específica por patógeno para a terapia combinada em infecções por CRGNB. Finalmente, o stewardship de antimicrobianos e a prevenção e controle de infecções são duas faces da mesma moeda; o sucesso em um é impossível sem a excelência no outro.

Com base nesta síntese, as seguintes recomendações estratégicas são propostas para as Comissões de Controle de Infecção Hospitalar (CCIH) e equipes de stewardship no Brasil:

- Adotar os Dez Princípios como um Arcabouço Institucional: Desenvolver e disseminar protocolos, listas de verificação e ferramentas de apoio à decisão que incorporem o processo de pensamento sequencial delineado nos dez pilares, adaptando-os à epidemiologia local.

- Focar em Intervenções de Alto Impacto: Priorizar a implementação de estratégias com forte base de evidências e potencial para resultados rápidos, como a padronização de cursos de terapia curtos para infecções comuns (Princípio 10) e o estabelecimento de critérios claros e gatilhos para o descalonamento da terapia em 48-72 horas (Princípio 7).

- Integrar Estruturalmente PCI e AMS: Promover reuniões conjuntas, desenvolver métricas compartilhadas e criar projetos colaborativos que reconheçam formalmente que a prevenção de IRAS é uma estratégia primária de stewardship.

- Educar para Desmistificar e Empoderar: Liderar campanhas educacionais contínuas direcionadas aos prescritores que não apenas apresentem diretrizes, mas que ativamente desconstruam mitos e dogmas (ex: estático vs. cida), utilizando dados e evidências para construir confiança em práticas mais prudentes.

- Desenvolver Diretrizes Nuanciadas para Patógenos Multirresistentes: Criar protocolos de tratamento para CRGNB que reflitam a mais recente evidência, diferenciando a abordagem para CRE (onde a terapia combinada é preferível) da abordagem para CRAB (onde a monoterapia pode ser considerada).

- Aplicar os Princípios da Ciência da Implementação: Reconhecer que o principal desafio é a mudança de comportamento. Ir além da criação de diretrizes e focar em como implementá-las, utilizando estratégias comprovadas como auditoria prospectiva com feedback, restrição de formulário e intervenções no ponto de prescrição para superar a lacuna entre o saber e o fazer.

A era da prescrição de antibióticos por convenção ou reflexo terminou. O futuro da medicina infecciosa exige uma abordagem mais ponderada, crítica e curiosa. Ao abraçar esses princípios e recomendações, os profissionais de saúde no Brasil podem se posicionar não apenas como tratadores de infecções, mas como guardiões de um dos maiores legados da ciência médica.

A eficácia da terapia antimicrobiana não depende apenas da disponibilidade de novos antibióticos, mas da aplicação disciplinada de seus princípios básicos: diagnóstico acurado, escolha racional, ajuste individualizado e monitoramento contínuo. Esses pilares reduzem mortalidade, custos e tempo de internação, além de retardar a resistência.

Transformar tais fundamentos em cultura institucional é o verdadeiro desafio — e a maior oportunidade — para programas de Antimicrobial Stewardship e para a sustentabilidade do controle de infecções hospitalares .

Referências Bibliográficas

- SPELLBERG, B. Principles of Antiinfective Therapy. In: Goldman-Cecil Medicine. 26. ed.: Elsevier, 2020. cap. 17.

- Resumo: Este capítulo fundamental de um dos principais livros-texto de medicina interna estabelece os alicerces da antibioticoterapia moderna. O autor, Brad Spellberg, um renomado especialista em doenças infecciosas e stewardship, articula o conceito de antibióticos como uma “confiança social” e aplica o modelo da “tragédia dos comuns” à prescrição de antimicrobianos. O texto detalha dez princípios sequenciais para o uso racional de antibióticos, desde o diagnóstico até a duração da terapia, e analisa criticamente controvérsias como a distinção entre agentes bacteriostáticos e bactericidas e o uso da terapia combinada. É a principal fonte para a estrutura conceitual deste artigo.

- BRASIL. Ministério da Saúde. Resistência aos Antimicrobianos (RAM) no Brasil. Brasília, DF: Ministério da Saúde, [2023?]. Disponível em: https://www.gov.br/saude/pt-br/assuntos/saude-de-a-a-z/r/ram/ram-no-brasil. Acesso em: 18 set. 2025.

- Resumo: Esta página oficial do Ministério da Saúde do Brasil fornece dados epidemiológicos sobre o impacto da resistência antimicrobiana (RAM) no país. O documento destaca que a RAM é diretamente responsável por cerca de 34.000 mortes anuais e está associada a outras 138.000. Apresenta também as políticas e estratégias nacionais para enfrentar o problema, incluindo o Plano de Ação Nacional de Prevenção e Controle da Resistência aos Antimicrobianos (PAN-BR), enfatizando a abordagem de “Saúde Única”.

- DOI/Link: https://www.gov.br/saude/pt-br/assuntos/saude-de-a-a-z/r/ram/ram-no-brasil

- INFECTOCAST. Ministério da Saúde divulga boletim epidemiológico abrangente sobre resistência aos antimicrobianos no Brasil. InfectoCast, 2024. Disponível em: https://infectocast.com.br/ministerio-da-saude-divulga-boletim-epidemiologico-abrangente-sobre-resistencia-aos-antimicrobianos-no-brasil/. Acesso em: 18 set. 2025.

- Resumo: Este artigo noticia e resume um boletim epidemiológico do Ministério da Saúde sobre a RAM no Brasil. Ele reforça a gravidade da ameaça à saúde pública, destacando a escalada na presença de bactérias resistentes e o aumento nos custos, tempo de internação e mortalidade. Identifica Escherichia coli, Staphylococcus aureus e Klebsiella pneumoniae como os principais patógenos, e sublinha o papel da vigilância laboratorial e do sistema Gerenciador de Ambiente Laboratorial (GAL) na coleta e análise de dados para orientar políticas públicas.

- DOI/Link: https://infectocast.com.br/ministerio-da-saude-divulga-boletim-epidemiologico-abrangente-sobre-resistencia-aos-antimicrobianos-no-brasil/

- INSTITUTO CCIH+. STEWARDSHIP DE ANTIMICROBIANOS: OTIMIZANDO A DOSE DE ANTIMICROBIANOS POR MEIO DOS MODELOS PK/PD. CCIH Cursos, 13 set. 2023. Disponível em: https://www.ccih.med.br/stewardship-de-antimicrobianos-otimizando-a-dose-de-antimicrobianos-por-meio-dos-modelos-pk-pd/. Acesso em: 18 set. 2025.

- Resumo: Este artigo do site ccih.med.br explica o conceito de Stewardship de Antimicrobianos e detalha como os modelos de farmacocinética (PK) e farmacodinâmica (PD) podem ser utilizados para otimizar a terapia. O texto define os principais parâmetros de PK/PD, como Cmax e AUC, e explica sua importância para a seleção da dose, duração e via de administração mais apropriadas, visando maximizar a eficácia e minimizar a resistência e a toxicidade.

- DOI/Link: https://www.ccih.med.br/stewardship-de-antimicrobianos-otimizando-a-dose-de-antimicrobianos-por-meio-dos-modelos-pk-pd/

- COLE, J. L. Experience during the first year of procalcitonin implementation: a precautionary tale for smaller facilities. Infection Control & Hospital Epidemiology, v. 39, n. 9, p. 1119-1121, set. 2018.

- Resumo: Este artigo relata a experiência da implementação do teste de procalcitonina (PCT) como ferramenta de stewardship em um hospital de menor porte. Apesar da evidência de que a PCT pode reduzir a duração da antibioticoterapia, o estudo não encontrou resultados substanciais. O feedback dos prescritores sugeriu que a principal barreira foi a falta de confiança no resultado do laboratório em detrimento do julgamento clínico. O artigo serve como um alerta sobre os desafios da implementação de novas ferramentas, destacando a lacuna entre a disponibilidade da evidência e sua aplicação prática.

- DOI/Link: https://doi.org/10.1017/ice.2018.156

- LIVORSI, D. J. et al. Leveraging implementation science to advance antibiotic stewardship practice and research. Infection Control & Hospital Epidemiology, v. 43, n. 2, p. 139-146, fev. 2022.

- Resumo: Este artigo discute como os princípios da ciência da implementação podem ser aplicados para aprimorar a prática e a pesquisa em stewardship de antibióticos. Os autores argumentam que o maior desafio não é a falta de conhecimento, mas sim a dificuldade em implementar práticas baseadas em evidências na rotina clínica. O texto oferece um guia sobre como identificar a lacuna entre evidência e prática, selecionar estratégias de implementação eficazes e avaliar os resultados, reenquadrando as intervenções de stewardship como estratégias de implementação.

- DOI/Link: https://doi.org/10.1017/ice.2021.480

- PANKEY, G. A.; SABATH, L. D. Clinical Relevance of Bacteriostatic versus Bactericidal Mechanisms of Action in the Treatment of Gram-Positive Bacterial Infections. Clinical Infectious Diseases, v. 38, n. 6, p. 864-870, 15 mar. 2004.

- Resumo: Esta revisão clássica aborda a relevância clínica da distinção entre agentes bacteriostáticos e bactericidas. Os autores concluem que, embora a distinção seja clara in vitro, ela tem pouca relevância na maioria das infecções clínicas por bactérias Gram-positivas, especialmente em pacientes imunocompetentes. O artigo fornece exemplos de agentes bacteriostáticos usados com sucesso em infecções graves e argumenta que os dados de PK/PD são mais preditivos de eficácia in vivo do que a classificação de cida/estático.

- DOI/Link: https://doi.org/10.1086/381972

- WALD-DICKLER, N.; HOLTOM, P. D.; SPELLBERG, B. Busting the Myth of “Static vs. Cidal”: A Systemic Literature Review. Clinical Infectious Diseases, v. 66, n. 9, p. 1470-1474, 1 maio 2018.

- Resumo: Esta revisão sistemática, citada no material base (Ref. 1), analisa 56 ensaios clínicos randomizados comparando antibióticos bacteriostáticos e bactericidas. A conclusão é que não há evidência de superioridade clínica intrínseca dos agentes cidas. A maioria dos estudos não encontrou diferença na eficácia, e quando diferenças foram encontradas, elas frequentemente favoreceram o agente estático. O estudo reforça a ideia de que a dicotomia estático/cida é um dogma que deve ser abandonado na prática clínica.

- DOI/Link: https://doi.org/10.1093/cid/cix957

- PINEDA-RODRÍGUEZ, C. et al. Bacteriostatic antibiotics are not completely antagonistic to bactericidal antibiotics. mBio, v. 15, n. 8, e00940-24, 23 jul. 2024.

- Resumo: Este estudo experimental desafia o dogma de que antibióticos bacteriostáticos são sempre antagônicos aos bactericidas. Os pesquisadores demonstraram que o pré-tratamento com um agente bacteriostático não impediu a ação de um agente bactericida subsequente. Em vários cenários com E. coli e S. aureus, a terapia sequencial foi tão ou mais eficaz que a monoterapia com o agente cida, inclusive prevenindo o surgimento de resistência. Os resultados sugerem a necessidade de reavaliar as interações entre essas classes de drogas.

- DOI/Link: https://doi.org/10.1128/mbio.00940-24

- DE VOS, M. G. J. et al. Bacteriostatic antibiotics are not completely antagonistic to bactericidal antibiotics. bioRxiv, 2024. [Preprint].

- Resumo: Este preprint, que deu origem à publicação na mBio (Ref. 9), apresenta os dados originais mostrando que a exposição prévia a antibióticos bacteriostáticos não resulta em antagonismo completo à ação subsequente de antibióticos bactericidas. Os resultados indicam um espectro de desfechos, incluindo eliminação acelerada da cultura e prevenção da emergência de resistência, questionando a máxima de que essas duas classes de antibióticos não devem ser usadas em conjunto.

- DOI/Link: https://doi.org/10.1101/2024.04.18.590059

- LAI, C. et al. Efficiency of combination therapy versus monotherapy for the treatment of infections due to carbapenem-resistant Gram-negative bacteria: a systematic review and meta-analysis. Systematic Reviews, v. 13, n. 1, p. 309, 19 dez. 2024.

- Resumo: Esta meta-análise abrangente avaliou o impacto da terapia combinada versus monoterapia para infecções por bactérias Gram-negativas resistentes a carbapenêmicos (CRGNB). A análise de 62 estudos encontrou que a monoterapia foi associada a maior mortalidade em geral. Crucialmente, a análise de subgrupos mostrou que para Enterobacteriaceae Resistentes a Carbapenêmicos (CRE), a monoterapia levou a uma mortalidade significativamente maior. Em contraste, para Acinetobacter baumannii Resistente a Carbapenêmicos (CRAB), não houve diferença significativa entre os dois regimes.

- DOI/Link: https://doi.org/10.1186/s13643-024-02695-x

- KAYE, K. S. et al. Colistin Monotherapy versus Combination Therapy for the Treatment of Pneumonia or Bloodstream Infection Due to Extensively Drug-Resistant Gram-Negative Organisms (OVERCOME): An International, Randomized, Double-Blind, Placebo-Controlled Trial. Clinical Infectious Diseases, v. 77, n. 4, p. 505-513, 15 ago. 2023.

- Resumo: O ensaio clínico randomizado OVERCOME comparou a monoterapia com colistina versus a combinação de colistina e meropenem para infecções graves (pneumonia ou bacteremia) por Gram-negativos extensivamente resistentes. O estudo, que incluiu predominantemente pacientes com infecções por A. baumannii (78%), não encontrou superioridade da terapia combinada em relação à monoterapia em termos de mortalidade em 28 dias, falha clínica ou cura microbiológica.

- DOI/Link: https://doi.org/10.1093/cid/ciad340

- DIAMOND, A. et al. Special Issue: Recent Research on Hospital-Acquired Bloodstream Infections. Journal of Clinical Medicine, v. 12, n. 15, p. 4933, 27 jul. 2023.

- Resumo: Este editorial de uma edição especial destaca a importância das infecções da corrente sanguínea adquiridas em hospitais (HABSIs) como uma causa significativa de morbidade, mortalidade e custos hospitalares. Enfatiza que a resistência antimicrobiana complica o tratamento e que intervenções de controle de infecção e stewardship de antimicrobianos são cruciais para reduzir a incidência, a resistência e a mortalidade associada a essas infecções.

- DOI/Link: https://doi.org/10.3390/jcm12154933

- ODOOM, A.; DONKOR, E. S. Prevalence of Healthcare‐Acquired Infections Among Adults in Intensive Care Units: A Systematic Review and Meta‐Analysis. Health Science Reports, v. 8, n. 7, e2209, jul. 2025.

- Resumo: Esta revisão sistemática e meta-análise sintetizou dados sobre a prevalência de infecções adquiridas em serviços de saúde (IRAS) em UTIs de adultos. A prevalência geral agrupada foi de 32%, com a pneumonia sendo a infecção mais comum. A análise de subgrupos revelou variações geográficas e de renda, com prevalências mais altas em países de renda média-baixa. O estudo destaca a carga substancial de IRAS em pacientes críticos.

- DOI/Link: https://doi.org/10.1002/hsr2.2209

- AGHDASSI, S. J. S. et al. Broad-spectrum and Watch antimicrobials are commonly used to treat hospital-acquired infections in German acute care hospitals: results from the 2022 national point prevalence survey. Antimicrobial Resistance & Infection Control, v. 14, n. 1, p. 90, 17 jul. 2025.

- Resumo: Este estudo analisou os padrões de uso de antimicrobianos (AU) para o tratamento de infecções hospitalares (HI) na Alemanha. Verificou-se que o tratamento de HI representou 20% de todo o AU, com predominância de antibióticos de amplo espectro da categoria “Watch” da OMS. Os autores concluem que a redução das HIs é crucial para conter o uso de antimicrobianos de amplo espectro e que as estratégias de prevenção e controle de infecções (PCI) devem ser integradas às de stewardship (AMS).

- DOI/Link: https://doi.org/10.1186/s13756-025-01608-4

- RIBEIRO, D.; NASCIMENTO, J. Prevalência de Klebsiella pneumoniae produtora de carbapenemase (KPC) em pacientes de Unidade de Terapia Intensiva. Repositório Institucional (BIOMEDICINA), v. 1, n. 1, 2023.

- Resumo: Este trabalho de revisão bibliográfica, encontrado em um repositório institucional brasileiro, destaca a alta prevalência de Klebsiella pneumoniae produtora de carbapenemase (KPC) em pacientes de UTI. O estudo reforça a KPC como um importante patógeno nosocomial no Brasil, associado a altas taxas de morbidade e mortalidade, e discute os desafios no diagnóstico e tratamento dessas infecções.

- DOI/Link: https://revistas.icesp.br/index.php/Real/article/view/4219/2097

- GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL. Secretaria de Estado de Saúde. Protocolo de tratamento antimicrobiano contra bactérias gram-negativas multirresistentes. Brasília, DF: SES/DF, 2024.

- Resumo: Este protocolo da Secretaria de Saúde do DF estabelece diretrizes para o tratamento de infecções por bactérias multirresistentes. O documento cita dados da OMS sobre a mortalidade por BMR e reconhece que os indicadores de multirresistência no Brasil são muito elevados, especialmente em UTIs, citando Klebsiella pneumoniae como um exemplo de patógeno com altas taxas de resistência.

- DOI/Link: https://www.saude.df.gov.br/documents/37101/0/Protocolo+de+tratamento+antimicrobiano+contra+bact%C3%A9rias+gram-negativas+multirresistentes.pdf/9856a4e0-2d63-1662-9406-4fd18d86730e

- AGÊNCIA FAPESP. Bactéria multirresistente que representa risco global de saúde é detectada no Nordeste. Agência FAPESP, 2024. Disponível em: https://agencia.fapesp.br/bacteria-multirresistente-que-representa-risco-global-de-saude-e-detectada-no-nordeste/52925. Acesso em: 18 set. 2025.

- Resumo: A notícia relata a detecção de uma cepa de Klebsiella pneumoniae resistente ao antibiótico de última geração ceftazidima-avibactam no Nordeste do Brasil. O artigo contextualiza que a disseminação de cepas resistentes a este fármaco foi favorecida pelo seu uso aumentado durante a pandemia de COVID-19 para tratar infecções secundárias em pacientes internados, destacando a rápida evolução da resistência.

- DOI/Link: https://agencia.fapesp.br/bacteria-multirresistente-que-representa-risco-global-de-saude-e-detectada-no-nordeste/52925

- VEJA SAÚDE. Bactéria multirresistente de risco global é detectada no Nordeste do país. Veja, 2024. Disponível em: https://veja.abril.com.br/saude/bacteria-multirresistente-de-risco-global-e-detectada-no-nordeste-do-pais/. Acesso em: 18 set. 2025.

- Resumo: Semelhante à notícia da Agência FAPESP (Ref. 18), este artigo da revista Veja também reporta a identificação da cepa de K. pneumoniae resistente a ceftazidima-avibactam. A matéria explica que o medicamento foi aprovado pela Anvisa em 2018 devido ao grande número de infecções por KPC e que o aumento do seu uso, provavelmente impulsionado pela pandemia, levou à seleção de resistência.

- DOI/Link: https://veja.abril.com.br/saude/bacteria-multirresistente-de-risco-global-e-detectada-no-nordeste-do-pais/

- ASSOCIAÇÃO DE MEDICINA INTENSIVA BRASILEIRA (AMIB). Anvisa publica Plano Nacional para prevenção e controle da resistência microbiana. AMIB, 2023. Disponível em: https://amb.org.br/brasilia-urgente/anvisa-publica-plano-nacional-para-prevencao-e-controle-da-resistencia-microbiana/. Acesso em: 18 set. 2025.

- Resumo: A notícia informa sobre a publicação do Plano Nacional para a Prevenção e o Controle da Resistência Microbiana nos Serviços de Saúde (PAN-Serviços de Saúde) 2023-2027 pela Anvisa. O documento visa controlar a disseminação de microrganismos resistentes em serviços de saúde, utilizando a abordagem de “Saúde Única” e dando continuidade às ações do plano anterior (2017-2021).

- DOI/Link: https://amb.org.br/brasilia-urgente/anvisa-publica-plano-nacional-para-prevencao-e-controle-da-resistencia-microbiana/

- INSTITUTO CCIH+. Já saíram as Notas Técnicas 2023 da Anvisa sobre vigilância de IRAS e Resistência. O que você precisa adaptar na sua CCIH? CCIH Cursos, 2023. Disponível em: https://www.ccih.med.br/ja-sairam-as-notas-tecnicas-2023-da-anvisa-sobre-vigilancia-de-iras-e-resistencia-o-que-voce-precisa-adaptar-na-sua-ccih/. Acesso em: 18 set. 2025.

- Resumo: Este artigo do site ccih.med.br resume a Nota Técnica 01/2023 da Anvisa, que fornece orientações para a vigilância e notificação obrigatória de indicadores de IRAS, resistência microbiana (RM) e consumo de antimicrobianos e saneantes em serviços de saúde brasileiros. O texto destaca a importância de as CCIHs se adaptarem às novas diretrizes para a vigilância epidemiológica.

- DOI/Link: https://www.ccih.med.br/ja-sairam-as-notas-tecnicas-2023-da-anvisa-sobre-vigilancia-de-iras-e-resistencia-o-que-voce-precisa-adaptar-na-sua-ccih/

- CASTRO, K. M. et al. Implantação do programa stewardship de antimicrobianos em hospital de ensino: um projeto piloto. Infarma – Ciências Farmacêuticas, v. 33, n. 1, p. 86-94, 2021.

- Resumo: Este artigo descreve a implantação de um programa piloto de stewardship de antimicrobianos em um hospital de ensino no Brasil. A experiência demonstrou que o programa foi capaz de promover um ambiente mais seguro para os pacientes, melhorar a qualidade da atenção à saúde e possibilitar o uso racional de antimicrobianos, com resultados positivos na redução de eventos adversos e resistência microbiana.

- DOI/Link: http://dx.doi.org/10.14450/2318-9312.v33.e1.a2021.pp86-94

- SANTOS, M. S. et al. Programa de Stewardship de Antimicrobianos em um Hospital de Ensino: Relato de Experiência. Brazilian Journal of Biological Sciences, v. 11, n. 25, p. 1-10, 2024.

- Resumo: Este relato de experiência detalha a implantação e os resultados de um programa de stewardship de antimicrobianos em um hospital de ensino brasileiro. O estudo destaca que o programa melhorou a qualidade da assistência, promoveu o uso racional de antimicrobianos e capacitou farmacêuticos para a gestão clínica, resultando em reduções de eventos adversos e resistência microbiana.

- DOI/Link: https://doi.org/10.21472/bjbs.2024.v11.n25.125

- CZEKSTER ANTOCHEVIS, L. Stewardship de antimicrobianos: gerenciando o uso dos antimicrobianos para salvar vidas. Instituto CCIH+, 9 maio 2022. Disponível em: https://www.ccih.med.br/stewardship-de-antimicrobianos-gerenciando-o-uso-dos-antimicrobianos-para-salvar-vidas/. Acesso em: 18 set. 2025.

- Resumo: Este artigo do ccih.med.br define stewardship como uma estratégia multiprofissional essencial para gerenciar o uso de antimicrobianos. Descreve os objetivos principais do programa: adequar a terapia, combater a emergência de resistência e diminuir a disseminação de microrganismos multirresistentes. Apresenta uma metodologia para implementação, começando com um diagnóstico institucional e propondo atividades como elaboração de protocolos e auditorias prospectivas.

- DOI/Link: https://www.ccih.med.br/stewardship-de-antimicrobianos-gerenciando-o-uso-dos-antimicrobianos-para-salvar-vidas/

Autor:

Antonio Tadeu Fernandes:

https://www.linkedin.com/in/mba-gest%C3%A3o-ccih-a-tadeu-fernandes-11275529/

https://www.instagram.com/tadeuccih/

#AntimicrobialStewardship #InfectiousDiseases #HospitalInfection #AMR #SaudePublica #MedicinaBrasil #CCIH #ResistenciaAntimicrobiana” #MDR #CCIH

#antimicrobianos #antibióticos #resistenciamicrobiana #stewardship

Instituto CCIH+ Parceria permanente entre você e os melhores professores na sua área de atuação

Conheça nossos cursos de especialização ou MBA:

MBA Gestão em Saúde e Controle de Infecção

MBA Gestão em Centro de Material e Esterilização

MBA EQS – Gestão da Segurança do Paciente e governança clínica