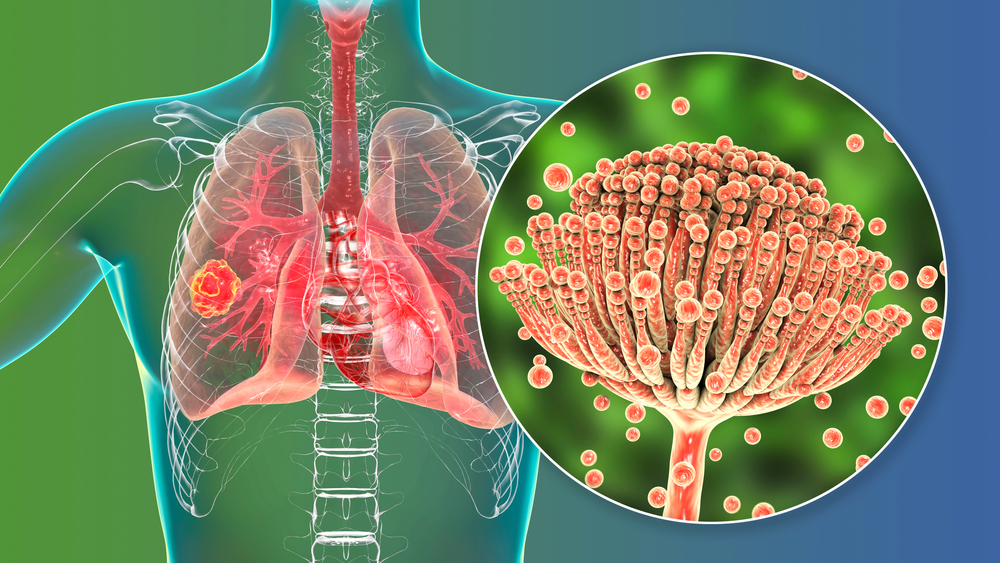

As infecções fúngicas invasivas tornaram-se um dos maiores desafios contemporâneos para o controle de infecção hospitalar. De candidemias letais a surtos de Candida auris, os hospitais enfrentam microrganismos que se multiplicam nas brechas criadas pela própria modernidade: imunossupressão, uso de antibióticos de amplo espectro e dispositivos invasivos.

Enquanto isso, o arsenal terapêutico — polienos, azóis e equinocandinas — é pressionado pela resistência e pela toxicidade, exigindo uma abordagem de stewardship antifúngico que una farmacologia, vigilância e diagnóstico rápido.

Este artigo traz uma análise crítica e comparativa das principais classes antifúngicas, discute as diretrizes da IDSA, revisa dados brasileiros sobre candidemia e propõe estratégias práticas para o enfrentamento do “superfungo” Candida auris. Um conteúdo indispensável para profissionais que estão na linha de frente da segurança do paciente.

FAQ Antifúngicos para Profissionais de Saúde

Este FAQ foi elaborado para auxiliar gestores hospitalares, membros da CCIH, médicos, farmacêuticos e enfermeiros no manejo de infecções fúngicas e no uso de antifúngicos.

Questões Gerais sobre Infecções Fúngicas e Antifúngicos

1. Por que as infecções fúngicas invasivas (IFIs) são um problema crescente em ambiente hospitalar?

As IFIs são um problema crescente devido ao aumento do número de pacientes imunocomprometidos, ao uso de antimicrobianos de amplo espectro, à utilização de dispositivos médicos invasivos e ao surgimento de espécies fúngicas resistentes.

Referência: Antifúngicos em xeque: o novo campo de batalha do controle de infecção hospitalar

2. Quais são os principais fatores de risco para o desenvolvimento de IFIs?

Os principais fatores de risco incluem neutropenia prolongada, transplante de órgãos sólidos ou de células hematopoiéticas, uso de corticosteroides em altas doses, quimioterapia, uso de cateteres venosos centrais e nutrição parenteral.

Referência: Antifúngicos em xeque: o novo campo de batalha do controle de infecção hospitalar

3. O que é a abordagem “One Health” e qual a sua relação com as infecções fúngicas?

A abordagem “One Health” reconhece a interconexão entre a saúde humana, animal e ambiental. No contexto das infecções fúngicas, essa abordagem é crucial para entender a transmissão, a resistência e a epidemiologia dessas doenças.

Referência: Semana de Conscientização sobre Doenças Fúngicas (FDAW) – CDC

4. O uso de fungicidas na agricultura pode impactar a saúde humana?

Sim. O uso de fungicidas na agricultura para prevenir e tratar doenças fúngicas em plantas pode contribuir para o desenvolvimento de resistência a antifúngicos em espécies que também podem causar infecções em humanos.

Referência: Infecções por fungos resistentes também são um desafio à saúde global.

5. Qual a importância da Semana de Conscientização sobre Doenças Fúngicas (FDAW)?

A FDAW, promovida pelo CDC, tem como objetivo aumentar a conscientização sobre as doenças fúngicas entre o público e os profissionais de saúde, incentivando o diagnóstico adequado, a pesquisa e a implementação de medidas de prevenção e controle.

Referência: Semana de Conscientização sobre Doenças Fúngicas (FDAW) – CDC

6. Quais são as principais classes de antifúngicos sistêmicos?

As principais classes de antifúngicos sistêmicos são os polienos (ex: anfotericina B), os azóis (ex: fluconazol, voriconazol) e as equinocandinas (ex: caspofungina, micafungina).

Referência: Antifúngicos em xeque: o novo campo de batalha do controle de infecção hospitalar

7. Como os antifúngicos são classificados quanto ao seu mecanismo de ação?

Os antifúngicos podem ser fungicidas (matam os fungos) ou fungistáticos (inibem o crescimento dos fungos). A anfotericina B e as equinocandinas são primariamente fungicidas, enquanto os azóis são primariamente fungistáticos.

Referência: Antifúngicos em xeque: o novo campo de batalha do controle de infecção hospitalar

8. Qual o papel do diagnóstico laboratorial no tratamento de infecções fúngicas?

O diagnóstico laboratorial, incluindo a identificação da espécie fúngica e o teste de sensibilidade aos antifúngicos, é fundamental para direcionar o tratamento correto, melhorar os desfechos clínicos e preservar a eficácia dos antifúngicos disponíveis.

Referência: Semana de Conscientização sobre Doenças Fúngicas (FDAW) – CDC

9. O que são Doenças Tropicais Negligenciadas (DTNs) fúngicas?

As DTNs fúngicas são infecções fúngicas que afetam desproporcionalmente populações de baixa renda em regiões tropicais e subtropicais. Exemplos incluem a cromoblastomicose, o micetoma, a blastomicose e a esporotricose.

Referência: Semana de Conscientização sobre Doenças Fúngicas (FDAW) – CDC

10. Por que as pneumonias fúngicas podem ser confundidas com pneumonias bacterianas?

As pneumonias fúngicas, como a histoplasmose e a blastomicose, podem apresentar sintomas semelhantes aos da pneumonia bacteriana, o que pode levar a diagnósticos equivocados ou tardios, retardando o tratamento adequado.

Referência: Semana de Conscientização sobre Doenças Fúngicas (FDAW) – CDC

Classes de Antifúngicos: Mecanismo de Ação e Espectro

11. Como atua a Anfotericina B?

A Anfotericina B liga-se ao ergosterol, um componente da membrana celular dos fungos, formando poros que levam à morte celular.

Referência: Antifúngicos em xeque: o novo campo de batalha do controle de infecção hospitalar

12. Quais as diferenças entre a Anfotericina B convencional (desoxicolato) e as formulações lipídicas?

A formulação convencional está associada a maior toxicidade, principalmente nefrotoxicidade. As formulações lipídicas encapsulam a droga, reduzindo a toxicidade e permitindo o uso de doses mais altas, sendo preferíveis para infecções graves.

Referência: Antifúngicos em xeque: o novo campo de batalha do controle de infecção hospitalar

13. Qual o mecanismo de ação dos antifúngicos azóis?

Os azóis inibem a enzima lanosterol 14α-desmetilase, bloqueando a síntese do ergosterol, um componente essencial da membrana celular fúngica.

Referência: Antifúngicos em xeque: o novo campo de batalha do controle de infecção hospitalar

14. Qual o espectro de ação do Fluconazol?

O fluconazol é ativo contra a maioria das espécies de Candida, com exceção de C. krusei (resistência intrínseca) e, frequentemente, C. glabrata (resistência adquirida).

Referência: Antifúngicos em xeque: o novo campo de batalha do controle de infecção hospitalar

15. Quando o Voriconazol é a primeira escolha de tratamento?

O voriconazol é o tratamento de primeira linha para a aspergilose invasiva.

Referência: Antifúngicos em xeque: o novo campo de batalha do controle de infecção hospitalar

16. Qual o diferencial do Posaconazol?

O posaconazol possui um espectro de ação mais amplo que os outros azóis, incluindo atividade contra zigomicetos, sendo utilizado em profilaxia e como terapia de resgate.

Referência: Antifúngicos em xeque: o novo campo de batalha do controle de infecção hospitalar

17. Como atuam as equinocandinas?

As equinocandinas inibem a síntese da β-(1,3)-D-glucana, um componente essencial da parede celular dos fungos, resultando em instabilidade osmótica e morte celular.

Referência: Antifúngicos em xeque: o novo campo de batalha do controle de infecção hospitalar

18. Qual a principal indicação das equinocandinas?

As equinocandinas são recomendadas como terapia de primeira linha para o tratamento de candidemia em pacientes não neutropênicos, especialmente em pacientes críticos, devido à sua atividade fungicida e cobertura contra espécies de Candida resistentes aos azóis.

Referência: Antifúngicos em xeque: o novo campo de batalha do controle de infecção hospitalar

19. Quais são as equinocandinas disponíveis no mercado?

As equinocandinas disponíveis são a caspofungina, a micafungina e a anidulafungina.

Referência: Antifúngicos em xeque: o novo campo de batalha do controle de infecção hospitalar

20. Existem diferenças de espectro entre as equinocandinas?

As três equinocandinas têm espectro de ação semelhante, cobrindo a maioria das espécies de Candida e Aspergillus. As diferenças entre elas estão principalmente relacionadas à farmacocinética e interações medicamentosas.

Referência: Antifúngicos em xeque: o novo campo de batalha do controle de infecção hospitalar

Candidemia e Candida auris

21. O que é candidemia?

Candidemia é a presença de leveduras do gênero Candida na corrente sanguínea, sendo uma das infecções fúngicas invasivas mais comuns e graves.

Referência: Antifúngicos em xeque: o novo campo de batalha do controle de infecção hospitalar

22. Houve mudança no perfil epidemiológico da candidemia?

Sim. Observa-se um aumento na prevalência de espécies de Candida não-albicans (CNA), como C. glabrata, C. krusei, C. tropicalis e C. parapsilosis.

Referência: Antifúngicos em xeque: o novo campo de batalha do controle de infecção hospitalar

23. Qual a importância de se conhecer a espécie de Candida causadora da infecção?

A identificação da espécie é fundamental para a escolha do antifúngico adequado, uma vez que diferentes espécies de Candida possuem diferentes perfis de sensibilidade aos antifúngicos.

Referência: Antifúngicos em xeque: o novo campo de batalha do controle de infecção hospitalar

24. Qual o tratamento de primeira escolha para candidemia em adultos não neutropênicos?

De acordo com as diretrizes da IDSA (Infectious Diseases Society of America), as equinocandinas são o tratamento de primeira escolha.

Referência: Antifúngicos em xeque: o novo campo de batalha do controle de infecção hospitalar

25. O que é Candida auris?

Candida auris é uma espécie de levedura emergente, frequentemente multirresistente aos antifúngicos, que pode causar infecções invasivas graves e surtos em serviços de saúde.

Referência: Antifúngicos em xeque: o novo campo de batalha do controle de infecção hospitalar

26. Por que Candida auris é considerada um “superfungo”?

É considerada um “superfungo” devido à sua capacidade de resistir a múltiplas classes de antifúngicos, à dificuldade de identificação pelos métodos laboratoriais convencionais e à sua capacidade de persistir no ambiente e causar surtos hospitalares.

Referência: Infecções por fungos resistentes também são um desafio à saúde global.

27. Quais as principais medidas de prevenção e controle para Candida auris?

As medidas incluem a identificação rápida dos casos, o isolamento dos pacientes colonizados ou infectados, a higiene rigorosa das mãos, a limpeza e desinfecção do ambiente e dos equipamentos com produtos eficazes contra C. auris, e a comunicação entre os serviços de saúde na transferência de pacientes.

Referência: Infecções por fungos resistentes também são um desafio à saúde global.

28. Quais desinfetantes são eficazes contra Candida auris?

Estudos mostram que o hipoclorito de sódio e o peróxido de hidrogênio são mais eficazes na redução de C. auris em superfícies, em comparação com o ácido acético, o álcool etílico e o quaternário de amônio.

Referência: Infecções por fungos resistentes também são um desafio à saúde global.

29. Como a CCIH pode atuar na prevenção de surtos por Candida auris?

A CCIH deve implementar e monitorar as medidas de prevenção e controle, promover a educação dos profissionais de saúde, realizar a vigilância epidemiológica e laboratorial, e garantir a comunicação eficaz em caso de identificação de casos.

Referência: Infecções por fungos resistentes também são um desafio à saúde global.

30. Qual o prognóstico de infecções por Candida auris?

As infecções invasivas por C. auris têm alta taxa de mortalidade, principalmente em pacientes com comorbidades e imunossupressão.

Referência: Infecções por fungos resistentes também são um desafio à saúde global.

Antifungal Stewardship e o Papel da CCIH

31. O que é stewardship de antifúngicos?

O stewardship de antifúngicos é um conjunto de estratégias coordenadas para promover o uso apropriado de antifúngicos, com o objetivo de melhorar os desfechos dos pacientes, reduzir a resistência e a toxicidade, e otimizar os custos.

Referência: Antifúngicos em xeque: o novo campo de batalha do controle de infecção hospitalar

32. Qual o papel da CCIH no stewardship de antifúngicos?

A CCIH desempenha um papel central no stewardship de antifúngicos, atuando na vigilância epidemiológica das infecções fúngicas, na elaboração de protocolos de uso de antifúngicos, na educação dos profissionais de saúde e no monitoramento do consumo e da resistência.

Referência: Antifúngicos em xeque: o novo campo de batalha do controle de infecção hospitalar

33. Quais são as principais estratégias de stewardship de antifúngicos?

As estratégias incluem a implementação de diretrizes clínicas, a auditoria e o feedback do uso de antifúngicos, a restrição de antifúngicos de amplo espectro, o descalonamento da terapia, a otimização da dose e da duração do tratamento, e a utilização de testes diagnósticos rápidos.

Referência: Antifúngicos em xeque: o novo campo de batalha do controle de infecção hospitalar

34. Como o diagnóstico rápido pode auxiliar no stewardship de antifúngicos?

O diagnóstico rápido permite a identificação precoce do agente etiológico e do seu perfil de sensibilidade, possibilitando o início da terapia antifúngica adequada mais rapidamente e o descalonamento ou a suspensão de tratamentos empíricos desnecessários.

Referência: Antifúngicos em xeque: o novo campo de batalha do controle de infecção hospitalar

35. Qual a importância da equipe multidisciplinar no stewardship de antifúngicos?

A equipe multidisciplinar, composta por infectologistas, farmacêuticos clínicos, microbiologistas, enfermeiros e gestores, é fundamental para o sucesso do programa de stewardship, pois integra diferentes conhecimentos e habilidades na tomada de decisões.

Referência: Antifúngicos em xeque: o novo campo de batalha do controle de infecção hospitalar

36. Como os profissionais de saúde podem contribuir para o uso racional de antifúngicos?

Os profissionais de saúde podem contribuir seguindo os protocolos institucionais, prescrevendo antifúngicos com base em evidências, solicitando exames diagnósticos adequados, reavaliando a terapia regularmente e participando de programas de educação continuada.

Referência: Antifúngicos em xeque: o novo campo de batalha do controle de infecção hospitalar

37. Qual o papel da farmácia clínica no stewardship de antifúngicos?

A farmácia clínica desempenha um papel crucial na revisão das prescrições, no ajuste de doses, no monitoramento de interações medicamentosas e de reações adversas, na educação de pacientes e profissionais, e na análise do consumo de antifúngicos.

Referência: Antifúngicos em xeque: o novo campo de batalha do controle de infecção hospitalar

38. Como a vigilância epidemiológica contribui para o stewardship de antifúngicos?

A vigilância epidemiológica permite conhecer a incidência das infecções fúngicas, as espécies mais prevalentes e os seus perfis de sensibilidade, fornecendo dados essenciais para a elaboração de diretrizes terapêuticas empíricas e para a avaliação do impacto do programa de stewardship.

Referência: Antifúngicos em xeque: o novo campo de batalha do controle de infecção hospitalar

39. Quais os desafios para a implementação de um programa de stewardship de antifúngicos?

Os desafios incluem a falta de recursos, a resistência dos prescritores à mudança, a dificuldade de acesso a testes diagnósticos rápidos e a necessidade de educação e engajamento contínuo da equipe.

Referência: Antifúngicos em xeque: o novo campo de batalha do controle de infecção hospitalar

40. Onde encontrar mais informações e capacitação sobre controle de infecção e stewardship de antifúngicos?

O Instituto CCIH+ oferece cursos de especialização (MBA e Pós-Graduação) e capacitação (Express) em diversas áreas, incluindo CCIH, epidemiologia hospitalar e farmácia clínica.

Referência: Instituto CCIH+

Infecções Fúngicas Invasivas no Ambiente Hospitalar: Um Desafio Contemporâneo de Diagnóstico, Terapia e Stewardship

As infecções fúngicas invasivas (IFIs) emergiram nas últimas décadas como uma causa proeminente de morbidade e mortalidade em pacientes hospitalizados, particularmente naqueles em estado crítico ou imunocomprometidos. Longe de serem meras complicações oportunistas, as IFIs, como a candidemia e a aspergilose invasiva, representam hoje desafios clínicos complexos que testam os limites da nossa capacidade diagnóstica, terapêutica e de controle de infecção. A crescente prevalência desses patógenos no ambiente hospitalar é impulsionada por avanços na medicina que, paradoxalmente, criam populações mais vulneráveis: terapias imunossupressoras agressivas, uso de dispositivos invasivos e antibioticoterapia de amplo espectro.

Este artigo se propõe a realizar uma análise aprofundada e crítica sobre a tríade de desafios que define o cenário contemporâneo das IFIs: as limitações dos métodos diagnósticos atuais, a ameaça crescente da resistência antifúngica e a necessidade imperativa de um manejo terapêutico otimizado por meio de programas robustos de stewardship de antifúngicos. Ao explorar desde a farmacologia das principais classes de agentes até as estratégias de manejo baseadas em evidências e o surgimento de patógenos multirresistentes como Candida auris, buscamos fornecer aos profissionais de controle de infecção hospitalar um recurso didático e inspirador para enfrentar esta crescente ameaça à saúde global.

I. Os Pilares da Terapia Antifúngica: Uma Análise Crítica e Comparativa das Classes Farmacológicas

A evolução do tratamento das IFIs é uma narrativa de inovação farmacêutica, impulsionada pela busca incessante de um equilíbrio entre eficácia e segurança. A compreensão das características distintas das três principais classes de antifúngicos sistêmicos — polienos, azóis e equinocandinas — é fundamental para a tomada de decisão clínica racional e para a implementação de um stewardship eficaz.

1.1. Os Polienos Revisitados: O Legado e a Modernização da Anfotericina B

A anfotericina B (AmB), um macrolídeo poliênico produzido pelo Streptomyces nodosus, representa o alicerce histórico da terapia antifúngica sistêmica. Seu mecanismo de ação é potente e rápido: a molécula lipofílica se insere na membrana celular fúngica, ligando-se com alta afinidade ao ergosterol. Essa interação desestabiliza a membrana, formando poros e canais iônicos que levam ao extravasamento de componentes intracelulares, como íons potássio, culminando na morte celular fúngica (Ref. 1, 2). Essa ação fungicida de amplo espectro, que independe da taxa de crescimento do fungo, consolidou a AmB como o “padrão-ouro” por décadas, especialmente para infecções graves.

Contudo, o legado da formulação convencional, a anfotericina B desoxicolato (ABD), é indissociável de seu perfil de toxicidade limitante. A nefrotoxicidade é a principal preocupação, ocorrendo de forma dose-dependente em uma parcela significativa dos pacientes. Esse efeito deletério resulta de dois mecanismos principais: uma vasoconstrição aguda das arteríolas renais aferentes, que reduz a taxa de filtração glomerular, e um dano direto às células tubulares renais, que pode levar a distúrbios eletrolíticos e, em casos de doses cumulativas elevadas, à perda permanente de néfrons (Ref. 1, 2, 3). Além da toxicidade renal, as reações agudas associadas à infusão — como febre, calafrios e taquipneia — são comuns e, embora manejáveis, contribuem para a complexidade do uso da ABD (Ref. 1, 3).

A introdução das formulações lipídicas nos anos 1990 — como o complexo lipídico de anfotericina B (ABLC) e a anfotericina B lipossomal (L-AmB) — representou uma verdadeira revolução na terapia com polienos. Essas formulações encapsulam ou complexam a molécula de AmB em carreadores lipídicos, alterando drasticamente sua farmacocinética. Em vez de circular livremente no plasma, a maior parte do fármaco é captada pelo sistema reticuloendotelial (fígado, baço) e liberada lentamente na circulação. Essa liberação controlada reduz as concentrações de pico do fármaco livre, diminuindo significativamente a exposição renal e, consequentemente, a nefrotoxicidade (Ref. 3, 4, 5).

Essa mudança no perfil de segurança permitiu uma transformação fundamental no cálculo do risco-benefício clínico. Ao mitigar a toxicidade dose-limitante, as formulações lipídicas possibilitaram a administração de doses muito mais elevadas (3 a 5 mg/kg/dia ou mais) em comparação com a ABD (0.5 a 1.5 mg/kg/dia), o que é crucial para o tratamento de infecções fúngicas formidáveis, como a mucormicose e casos de aspergilose invasiva refratária (Ref. 5, 6). Portanto, a inovação farmacêutica não apenas tornou a terapia mais segura, mas também mais eficaz, ao permitir que o potencial fungicida máximo da AmB fosse explorado em cenários clínicos onde a exposição elevada ao fármaco é essencial para o sucesso terapêutico. Embora o custo direto dessas formulações seja substancialmente maior (Ref. 4), ele é frequentemente justificado pela redução de custos indiretos associados à insuficiência renal aguda, à necessidade de monitoramento intensivo e à falha terapêutica.

1.2. A Era dos Azóis: Do Espectro Limitado à Atividade Anti-fúngica Abrangente

Os antifúngicos azólicos atuam por um mecanismo fundamentalmente diferente dos polienos. Eles inibem a enzima fúngica do citocromo P450, a lanosterol 14α-desmetilase, que é codificada pelo gene ERG11. Essa enzima é um passo crucial na via de biossíntese do ergosterol. A sua inibição leva ao esgotamento do ergosterol na membrana celular e ao acúmulo de precursores esteroides tóxicos, resultando em uma ação primariamente fungistática (Ref. 7, 8, 9).

O fluconazol, o primeiro triazol amplamente utilizado, revolucionou o tratamento de micoses, especialmente as causadas por Candida. Sua excelente biodisponibilidade oral, perfil de segurança favorável e boa penetração em diversos tecidos, incluindo o sistema nervoso central, tornaram-no a terapia de escolha para muitas formas de candidíase, desde a orofaríngea até a candidemia em pacientes não críticos (Ref. 10). No entanto, seu espectro de atividade é relativamente estreito. A resistência intrínseca de Candida krusei e as taxas crescentes de resistência adquirida em Candida glabrata representam limitações clínicas significativas que impactam diretamente a escolha da terapia empírica em ambientes hospitalares com alta prevalência dessas espécies (Ref. 10, 11).

A necessidade de agentes com atividade contra fungos filamentosos impulsionou o desenvolvimento de triazóis de segunda geração, como o voriconazol e o posaconazol. O voriconazol estabeleceu-se como a terapia de primeira linha para a aspergilose invasiva, após um estudo de referência demonstrar sua superioridade em relação à anfotericina B desoxicolato (Ref. 10, 12, 13). O posaconazol, por sua vez, possui um espectro ainda mais amplo, incluindo atividade contra zigomicetos, e é primariamente utilizado na profilaxia de IFIs em pacientes de alto risco (neutropenia prolongada, doença do enxerto contra hospedeiro) e como terapia de resgate para infecções refratárias (Ref. 10, 14). Esses agentes, embora mais potentes, apresentam um perfil de interações medicamentosas mais complexo devido à sua metabolização via citocromo P450 hepático e requerem, em muitos casos, monitoramento terapêutico de fármacos para garantir a exposição adequada e minimizar a toxicidade.

1.3. As Equinocandinas: Uma Classe Terapêutica com Alvo Único e Potência Fungicida

As equinocandinas (caspofungina, micafungina e anidulafungina) representam a classe mais nova de antifúngicos sistêmicos e introduziram um mecanismo de ação totalmente novo. Elas inibem de forma não competitiva a enzima β-(1,3)-D-glucana sintase, um complexo enzimático essencial para a síntese do β-(1,3)-D-glucano, um polissacarídeo que é o principal componente estrutural da parede celular da maioria dos fungos patogênicos (Ref. 15, 16). Como as células de mamíferos não possuem parede celular nem a enzima alvo, as equinocandinas exibem uma toxicidade seletiva notável, resultando em um perfil de segurança extremamente favorável e poucas interações medicamentosas.

Uma característica farmacodinâmica crucial desta classe é sua atividade diferencial: são fungicidas contra a maioria das espécies de Candida, incluindo aquelas resistentes ao fluconazol como C. glabrata e C. krusei, mas são apenas fungistáticas contra Aspergillus spp. (Ref. 15, 16). Essa dicotomia biológica tem implicações clínicas diretas e profundas. A potente atividade fungicida contra Candida explica por que as equinocandinas se tornaram a terapia de primeira linha recomendada pelas principais diretrizes internacionais para o tratamento da candidemia, especialmente em pacientes críticos, onde a erradicação rápida do patógeno da corrente sanguínea é um fator determinante para a sobrevida (Ref. 17, 18, 11). Por outro lado, a atividade fungistática contra Aspergillus posiciona as equinocandinas mais como agentes de terapia de combinação ou de resgate na aspergilose invasiva. Nesses casos, ao enfraquecer a parede celular, elas podem atuar sinergicamente com outros antifúngicos, como os azóis ou a anfotericina B, que atuam na membrana celular. Essa distinção biológica fundamental ilustra por que uma abordagem terapêutica uniforme para todas as IFIs é inadequada e justifica a preferência baseada em evidências por classes específicas de fármacos para patógenos específicos.

Tabela 1: Comparativo das Principais Classes de Antifúngicos Sistêmicos

| Classe | Mecanismo de Ação | Espectro de Atividade (Destaques) | Principais Toxicidades/Considerações Clínicas |

| Polienos (Anfotericina B) | Ligação ao ergosterol na membrana celular, formando poros e causando lise celular (fungicida). | Amplo espectro, incluindo a maioria das Candida spp., Cryptococcus, fungos endêmicos e mofos como Aspergillus e Mucorales. | Nefrotoxicidade e reações infusionais (formulação desoxicolato). Formulações lipídicas reduzem a toxicidade, permitindo doses mais altas. |

| Azóis (Fluconazol, Voriconazol) | Inibição da enzima lanosterol 14α-desmetilase (ERG11), bloqueando a síntese de ergosterol (fungistático). | Fluconazol: Candida spp. (exceto C. krusei, variável para C. glabrata), Cryptococcus. Voriconazol: Espectro do fluconazol + Aspergillus e outros mofos. | Hepatotoxicidade, interações medicamentosas (inibidores do CYP450). Voriconazol pode causar distúrbios visuais e neurotoxicidade. |

| Equinocandinas (Caspofungina, Micafungina) | Inibição da enzima β-(1,3)-D-glucana sintase, interrompendo a síntese da parede celular. | Excelente atividade contra a maioria das Candida spp. (fungicida), incluindo espécies resistentes a azóis. Atividade contra Aspergillus (fungistática). | Perfil de segurança muito favorável. Poucas interações medicamentosas. Reações infusionais leves são raras. |

II. O Cenário Clínico da Candidemia Hospitalar: Epidemiologia, Manejo e Desafios Locais

A candidemia, ou infecção da corrente sanguínea por espécies de Candida, é a forma mais comum de candidíase invasiva e representa um problema de saúde pública de grande magnitude no ambiente hospitalar. É consistentemente classificada entre as principais causas de infecção de corrente sanguínea associada aos cuidados de saúde, com taxas de mortalidade que podem atingir 40% a 60%, mesmo com a disponibilidade de terapia antifúngica eficaz (Ref. 19, 20).

2.1. Epidemiologia e a Ascensão das Espécies non-albicans

Historicamente, Candida albicans foi o agente predominante da candidemia. No entanto, as últimas duas décadas testemunharam uma mudança epidemiológica marcante: a ascensão das espécies de Candida non-albicans (CNA) como causa principal de infecções da corrente sanguínea em muitas instituições (Ref. 21, 22). Espécies como C. glabrata, C. tropicalis e C. parapsilosis agora respondem por mais de 50% dos casos em diversos centros (Ref. 20).

Essa transição não é meramente acadêmica; ela tem implicações terapêuticas diretas. C. glabrata exibe taxas elevadas de resistência adquirida ao fluconazol, enquanto C. krusei é intrinsecamente resistente. C. parapsilosis, embora geralmente sensível aos azóis, pode apresentar concentrações inibitórias mínimas (CIMs) mais elevadas para as equinocandinas.

Dados do Brasil refletem e reforçam essa tendência global. Um estudo realizado em uma UTI de Recife durante a pandemia de COVID-19 revelou que as espécies CNA foram responsáveis por 81,9% dos episódios de candidemia. As espécies mais prevalentes foram C. tropicalis (36,3%) e C. parapsilosis (29,5%) (Ref. 23, 24). Notavelmente, os pacientes com candidemia apresentaram desfechos piores, com maior tempo de internação (média de 28,3 dias vs. 20 dias) e maior mortalidade (59,1% vs. 49,4%) em comparação com pacientes sem candidemia (Ref. 23, 24). Outro estudo, conduzido em Belém, destacou um problema preocupante de resistência, com 42,9% dos isolados de C. tropicalis apresentando resistência a pelo menos um antifúngico e apenas 23,8% mostrando sensibilidade ao itraconazol (Ref. 25, 26). Esses dados locais são cruciais, pois demonstram que a epidemiologia e os perfis de resistência podem variar significativamente entre regiões e instituições, sublinhando a necessidade de programas de vigilância locais robustos.

2.2. Manejo Baseado em Evidências: Uma Análise das Diretrizes da IDSA

As diretrizes de prática clínica da Infectious Diseases Society of America (IDSA), atualizadas em 2016, são amplamente consideradas o padrão para o manejo da candidíase e refletem uma abordagem terapêutica que responde diretamente às realidades epidemiológicas e farmacológicas atuais (Ref. 11, 27, 28).

Para o tratamento inicial da candidemia em pacientes adultos não neutropênicos, especialmente aqueles em estado crítico, a IDSA faz uma forte recomendação para o uso de uma equinocandina (caspofungina, micafungina ou anidulafungina) (Ref. 11, 17). Essa preferência não é arbitrária; é uma estratégia de mitigação de risco baseada em evidências. Dada a crescente prevalência de espécies CNA com resistência variável ou intrínseca aos azóis (C. glabrata, C. krusei), iniciar a terapia com uma equinocandina garante uma cobertura empírica confiável contra a grande maioria dos patógenos prováveis antes que os resultados de identificação da espécie e de testes de sensibilidade estejam disponíveis. A atividade fungicida rápida desta classe é outra vantagem teórica em infecções da corrente sanguínea.

O fluconazol continua a ser uma ferramenta terapêutica vital, mas seu papel foi redefinido. É considerado uma alternativa aceitável para a terapia inicial apenas em pacientes selecionados: aqueles que não estão gravemente enfermos e que são considerados de baixo risco para infecção por uma espécie resistente a azóis (Ref. 11, 17). O papel mais crucial do fluconazol, no entanto, é na terapia de descalonamento (step-down). Uma vez que o paciente esteja clinicamente estável, as hemoculturas de seguimento sejam negativas e o isolado de Candida seja identificado como suscetível ao fluconazol (como a maioria das cepas de C. albicans ou C. parapsilosis), a transição de uma equinocandina intravenosa para o fluconazol (oral ou intravenoso) é fortemente recomendada (Ref. 11, 17).

Essa estratégia de “iniciar com amplo espectro e descalonar para espectro estreito” reforça um princípio central do stewardship de antimicrobianos. Ela equilibra a necessidade de uma terapia empírica eficaz e imediata para salvar vidas com o imperativo de usar o agente de espectro mais estreito e apropriado assim que informações adicionais estiverem disponíveis, a fim de minimizar a pressão seletiva, a toxicidade e os custos. A adesão a essas diretrizes, portanto, não é apenas seguir um protocolo, mas sim adaptar dinamicamente a terapia à paisagem em evolução dos patógenos e aos dados específicos do paciente.

Tabela 2: Recomendações de Tratamento para Candidemia em Pacientes Adultos Não Neutropênicos (Baseado nas Diretrizes da IDSA 2016)

| Cenário Clínico | Recomendação Primária (Droga e Dose) | Alternativas/Comentários |

| Terapia Inicial (Preferencial) | Equinocandina: – Caspofungina: 70 mg (ataque), depois 50 mg/dia – Micafungina: 100 mg/dia – Anidulafungina: 200 mg (ataque), depois 100 mg/dia | Fortemente recomendada para a maioria dos pacientes, especialmente os críticos. |

| Terapia Inicial (Alternativa) | Fluconazol: 800 mg (12 mg/kg) (ataque), depois 400 mg (6 mg/kg)/dia | Aceitável para pacientes não críticos e com baixo risco de infecção por Candida resistente a azóis. |

| Terapia de Descalonamento | Fluconazol: 400 mg (6 mg/kg)/dia | Recomendado para pacientes estáveis com isolados suscetíveis ao fluconazol, após 5-7 dias de terapia inicial e com hemoculturas negativas. |

| Intolerância/Resistência | Anfotericina B (formulação lipídica): 3–5 mg/kg/dia | Alternativa razoável quando há intolerância, indisponibilidade ou resistência a outras classes de antifúngicos. |

III. Aspergilose Invasiva: Estratégias Terapêuticas para um Patógeno Formidável

A aspergilose invasiva (AI) é uma infecção fúngica devastadora que afeta predominantemente pacientes gravemente imunocomprometidos, como receptores de transplante de células-tronco hematopoiéticas e pacientes com neoplasias hematológicas em quimioterapia. A mortalidade atribuível permanece extremamente alta, tornando o diagnóstico precoce e a terapia antifúngica agressiva e apropriada os pilares do manejo.

3.1. Terapia Primária: O Papel Central dos Triazóis de Amplo Espectro

As diretrizes da IDSA para o tratamento da aspergilose recomendam fortemente o voriconazol como a terapia de primeira linha para a AI (Ref. 12, 13). Essa recomendação é fundamentada em um estudo randomizado e controlado de grande impacto que comparou o voriconazol com a terapia então padrão, a anfotericina B desoxicolato. O estudo demonstrou uma taxa de sucesso significativamente maior e uma melhora na sobrevida para os pacientes tratados com voriconazol (Ref. 10).

Mais recentemente, o isavuconazol, outro triazol de amplo espectro, emergiu como uma alternativa de primeira linha. Em um ensaio clínico de não inferioridade, o isavuconazol demonstrou eficácia comparável à do voriconazol no tratamento da AI, mas com um perfil de efeitos adversos potencialmente mais favorável, incluindo menor hepatotoxicidade e ausência dos distúrbios visuais característicos do voriconazol (Ref. 12, 6). Isso o posiciona como uma opção valiosa, especialmente em pacientes com comorbidades hepáticas ou em uso de medicamentos que possam interagir com o voriconazol.

3.2. Terapias de Salvamento e Alternativas

Apesar da eficácia dos triazóis de primeira linha, uma proporção significativa de pacientes não responde à terapia inicial ou desenvolve intolerância. Nesses cenários de “terapia de salvamento”, as opções terapêuticas se expandem. As formulações lipídicas de anfotericina B, particularmente a L-AmB, são fortemente recomendadas como alternativas para a terapia primária em pacientes que não podem usar um triazol, ou como terapia de resgate em casos de falha ou intolerância (Ref. 12, 6). Sua atividade fungicida de amplo espectro as torna uma opção robusta.

O posaconazol, disponível em formulações oral e intravenosa, também é explicitamente recomendado pela IDSA como uma opção de terapia de salvamento (Ref. 14, 30). Seu uso é apoiado por estudos que demonstram sua eficácia em pacientes com AI refratária a outras terapias.

O papel da terapia combinada, mais comumente a associação de voriconazol com uma equinocandina, permanece uma área de intenso debate clínico. Embora alguns estudos in vitro e dados retrospectivos sugiram um benefício sinérgico, os ensaios clínicos randomizados até o momento não demonstraram de forma conclusiva uma vantagem de sobrevida da terapia combinada sobre a monoterapia como tratamento primário (Ref. 12). No entanto, na prática clínica, a combinação é frequentemente considerada em pacientes gravemente enfermos ou naqueles que não respondem à monoterapia inicial.

IV. A Sombra da Resistência: Mecanismos, Vigilância e Patógenos Emergentes

A resistência aos antifúngicos é uma ameaça crescente que complica o manejo das IFIs, limita as opções terapêuticas e está associada a piores desfechos clínicos. Compreender os mecanismos subjacentes, implementar uma vigilância laboratorial eficaz e reconhecer patógenos emergentes são componentes essenciais do controle de infecções moderno.

4.1. Mecanismos Moleculares de Resistência aos Azóis

Em Candida spp., a resistência aos azóis é multifatorial, mas dois mecanismos principais predominam:

- Alterações na Enzima Alvo: Mutações pontuais no gene ERG11, que codifica a enzima lanosterol 14α-desmetilase, podem alterar a estrutura da enzima de tal forma que a afinidade de ligação do fármaco azólico é reduzida. Isso permite que a enzima continue a funcionar na presença do antifúngico, mantendo a produção de ergosterol (Ref. 8, 9).

- Superexpressão de Bombas de Efluxo: As células fúngicas podem superexpressar genes que codificam proteínas de transporte de membrana, como as da superfamília de transportadores ABC (ATP-binding cassette) e da superfamília de facilitadores maiores (MFS). Essas proteínas funcionam como bombas de efluxo, que reconhecem e expelem ativamente os fármacos azólicos para fora da célula, impedindo que atinjam concentrações intracelulares suficientes para inibir a enzima alvo (Ref. 9). Este é um mecanismo particularmente importante em C. glabrata.

4.2. A Importância da Vigilância: Testes de Sensibilidade e Pontos de Corte (Breakpoints)

Dada a crescente prevalência de resistência, a realização de Testes de Sensibilidade a Antifúngicos (TSA) para todos os isolados de Candida de sítios clinicamente relevantes, como a corrente sanguínea, é fortemente recomendada (Ref. 11). No entanto, a interpretação dos resultados do TSA depende do uso de pontos de corte clínicos (breakpoints) padronizados e validados, que correlacionam a concentração inibitória mínima (CIM) in vitro com a probabilidade de sucesso terapêutico in vivo.

Organizações como o European Committee on Antimicrobial Susceptibility Testing (EUCAST) desempenham um papel vital ao estabelecer e atualizar regularmente esses breakpoints com base em dados farmacocinéticos/farmacodinâmicos, epidemiológicos e clínicos (Ref. 31, 32, 33). A utilização desses padrões permite que os laboratórios classifiquem os isolados como Suscetível (S), Suscetível com Exposição Aumentada (I) ou Resistente (R), fornecendo aos clínicos informações cruciais para orientar a terapia.

Tabela 3: Pontos de Corte Clínicos (Breakpoints) do EUCAST (mg/L) para Espécies de Candida Selecionadas (v. 11.0, 2024)

| Espécie | Anfotericina B (S≤/R>) | Fluconazol (S≤/R>) | Voriconazol (S≤/R>) | Anidulafungina (S≤/R>) |

| C. albicans | 1 / 1 | 2 / 4 | 0.06 / 0.25 | 0.03 / 0.03 |

| C. glabrata | 1 / 1 | 0.001 / 16 | N/A / >1 | 0.06 / 0.06 |

| C. parapsilosis | 1 / 1 | 2 / 4 | N/A | 4 / 4 |

| C. krusei | 1 / 1 | N/A / >16 | N/A / >1 | 0.25 / 0.25 |

| Fonte: Baseado em dados do EUCAST (Ref. 34, 35). N/A: Não aplicável/breakpoint não definido. |

4.3. Estudo de Caso – A Ameaça Global da Candida auris

Nenhum patógeno exemplifica melhor a convergência das ameaças modernas em infecções fúngicas do que Candida auris. Identificada pela primeira vez em 2009, esta espécie emergiu como um “superfungo” e uma ameaça urgente à saúde pública global por uma combinação única de características alarmantes (Ref. 36, 37):

- Multirresistência: C. auris frequentemente exibe resistência a múltiplas classes de antifúngicos. A resistência ao fluconazol é quase universal, e taxas variáveis, mas significativas, de resistência à anfotericina B e às equinocandinas têm sido relatadas, limitando drasticamente as opções terapêuticas (Ref. 36, 38, 29).

- Desafios Diagnósticos: Métodos laboratoriais bioquímicos tradicionais frequentemente identificam erroneamente C. auris como outras espécies de Candida (p. ex., C. haemulonii). Essa falha na identificação correta atrasa a implementação de medidas de controle de infecção específicas e pode levar a uma terapia inadequada (Ref. 29, 39). A identificação precisa requer tecnologias mais avançadas, como MALDI-TOF MS com bancos de dados atualizados ou sequenciamento de DNA.

- Persistência Ambiental e Transmissão Hospitalar: Diferente da maioria das outras espécies de Candida, C. auris tem uma notável capacidade de colonizar a pele dos pacientes e persistir em superfícies inanimadas no ambiente de saúde por semanas (Ref. 37, 38, 39). Essa tenacidade ambiental, combinada com a colonização cutânea, facilita a transmissão eficiente de paciente para paciente e a ocorrência de surtos hospitalares prolongados e de difícil controle (Ref. 37, 38, 40).

A emergência de C. auris representa o teste de estresse definitivo para os programas de prevenção e controle de infecção de um hospital. Este patógeno não é apenas mais um organismo resistente; é a personificação dos maiores desafios da epidemiologia hospitalar moderna. Sua multirresistência invalida os regimes empíricos padrão; sua persistência ambiental desafia os protocolos de limpeza de rotina; sua capacidade de colonização silenciosa e transmissão eficiente mina as precauções padrão. Consequentemente, o controle de C. auris exige uma abordagem integrada e hipervigilante que vai além das práticas convencionais, incluindo triagem ativa de pacientes de alto risco, protocolos de descontaminação ambiental aprimorados (p. ex., com produtos à base de cloro ou tecnologias “sem toque” como UV-C), diagnósticos moleculares rápidos e um programa de AFS dedicado e ágil.

V. Stewardship de Antifúngicos (AFS): A Fronteira do Uso Racional e Otimizado

Apesar do reconhecimento crescente da importância do stewardship de antimicrobianos (AMS) em geral, os programas de stewardship de antifúngicos (AFS) têm historicamente recebido menos atenção. No entanto, dado o alto custo dos antifúngicos, o potencial para toxicidade e interações medicamentosas, e a ameaça crescente de resistência, a implementação de programas de AFS dedicados não é mais uma opção, mas uma necessidade.

5.1. Princípios Fundamentais e a Necessidade de Programas Dedicados

Os princípios fundamentais do AFS espelham os do AMS, centrados em otimizar o uso de antifúngicos para melhorar os desfechos dos pacientes, minimizar os efeitos adversos e controlar a emergência de resistência. Os elementos centrais de um programa eficaz incluem o engajamento da liderança, a responsabilização, a disponibilidade de expertise em doenças infecciosas, a educação contínua, o monitoramento do uso e da resistência, e o fornecimento de feedback aos prescritores (Ref. 41, 28).

A necessidade de tais programas é clara. Estudos indicam que uma proporção substancial das prescrições de antifúngicos — até 50% em algumas análises — pode ser inadequada ou passível de otimização (Ref. 42, 41). A implementação de intervenções de AFS, como a revisão prospectiva com feedback ou a exigência de pré-autorização, demonstrou aumentar significativamente a adequação da terapia antifúngica (Ref. 42).

5.2. Os Desafios Únicos do AFS

O AFS enfrenta desafios distintos que o diferenciam do stewardship de antibacterianos (Ref. 43, 28, 44). O mais fundamental desses desafios é a incerteza diagnóstica. As IFIs ocorrem predominantemente em populações de pacientes complexas e imunocomprometidas, nas quais os sinais e sintomas são inespecíficos. Os métodos diagnósticos padrão-ouro, como a cultura, são lentos e frequentemente possuem baixa sensibilidade (Ref. 45, 46). A histopatologia, embora definitiva, requer procedimentos invasivos que nem sempre são viáveis em pacientes críticos (Ref. 46).

Essa incerteza diagnóstica cria um ciclo vicioso terapêutico. Diante de um paciente de alto risco com febre persistente e que não responde aos antibióticos, os clínicos frequentemente recorrem à terapia antifúngica empírica de amplo espectro. Embora essa abordagem possa salvar vidas, ela também leva ao uso excessivo de antifúngicos em pacientes que, em retrospecto, não tinham uma IFI. Esse uso excessivo não apenas aumenta os custos e o risco de toxicidade, mas também exerce uma pressão seletiva que impulsiona o desenvolvimento de resistência.

Este ciclo demonstra que o AFS não pode operar de forma isolada. Para ser verdadeiramente eficaz, ele deve estar intrinsecamente ligado ao stewardship diagnóstico. A promoção e a utilização criteriosa de testes diagnósticos rápidos e não baseados em cultura — como a detecção dos biomarcadores (1,3)-β-D-glucano e galactomanana, ou ensaios de reação em cadeia da polimerase (PCR) — são essenciais para quebrar esse ciclo. Essas ferramentas podem ajudar a identificar pacientes com maior probabilidade de ter uma IFI, permitindo uma terapia mais direcionada e precoce, e, igualmente importante, fornecer a confiança necessária para descalonar ou interromper a terapia empírica em pacientes com baixa probabilidade de infecção fúngica. A sinergia entre o stewardship diagnóstico e o terapêutico é, portanto, a chave para o futuro do manejo otimizado das IFIs.

VI. Conclusões e Perspectivas

As infecções fúngicas invasivas representam um dos desafios mais formidáveis e dinâmicos da medicina hospitalar contemporânea. A gestão bem-sucedida desses quadros complexos exige uma abordagem multifacetada que transcende a simples prescrição de um antifúngico. Requer um profundo conhecimento da farmacologia comparativa das diferentes classes de fármacos, uma compreensão da epidemiologia local da resistência e uma adesão rigorosa às diretrizes de tratamento baseadas em evidências.

A jornada terapêutica, desde o legado da anfotericina B até a precisão alvo-específica das equinocandinas, ilustra um progresso notável. No entanto, esse progresso é constantemente ameaçado pela evolução dos patógenos. A ascensão das espécies de Candida non-albicans e a emergência global de “superfungos” como Candida auris são lembretes contundentes de que a vigilância e a adaptação são imperativas.

O futuro do combate às IFIs reside na integração sinérgica de três pilares: diagnóstico rápido, terapia otimizada e stewardship robusto. A superação da incerteza diagnóstica por meio de biomarcadores e tecnologias moleculares permitirá uma terapia mais precoce e direcionada, quebrando o ciclo do uso empírico excessivo. A terapia, por sua vez, será cada vez mais personalizada, guiada por testes de sensibilidade e monitoramento de fármacos. Felizmente, o pipeline de desenvolvimento de novos antifúngicos é promissor, com agentes que exploram novos mecanismos de ação e oferecem esperança contra patógenos multirresistentes (Ref. 47, 48, 49, 50).

Neste cenário complexo e em constante evolução, o profissional de controle de infecção hospitalar desempenha um papel central. Ele não é apenas um guardião de protocolos, mas um líder clínico, um educador e um catalisador para a mudança. Ao defender e implementar programas de stewardship de antifúngicos que integram vigilância, diagnóstico e prática clínica, esses profissionais estão na linha de frente, não apenas tratando infecções, mas moldando um futuro onde essas doenças devastadoras possam ser gerenciadas com maior precisão, segurança e eficácia.

Recomendações

Com base na análise abrangente da literatura, as seguintes recomendações são propostas para fortalecer o manejo de infecções fúngicas invasivas no ambiente hospitalar:

- Implementação de Programas de Stewardship de Antifúngicos (AFS): Os hospitais devem estabelecer programas formais de AFS, integrados aos programas de stewardship de antimicrobianos existentes. Esses programas devem contar com liderança, responsabilidade e expertise dedicadas para otimizar o uso de antifúngicos, com foco em intervenções como revisão prospectiva com feedback e desenvolvimento de diretrizes institucionais (Ref. 41, 28).

- Fortalecimento da Vigilância Epidemiológica Local: É crucial que cada instituição monitore sua epidemiologia local de candidemia, incluindo a distribuição de espécies e os perfis de sensibilidade. Esses dados devem guiar a escolha da terapia empírica e informar as políticas de controle de infecção (Ref. 25, 26).

- Adoção de Diagnósticos Rápidos: Os programas de AFS devem promover o uso de testes diagnósticos não baseados em cultura (p. ex., (1,3)-β-D-glucano, galactomanana, T2Candida, PCR) como parte de um stewardship diagnóstico. A utilização desses testes pode facilitar o início precoce da terapia direcionada e o descalonamento seguro da terapia empírica (Ref. 45, 46, 47).

- Adesão às Diretrizes Clínicas: Os prescritores devem seguir as diretrizes de prática clínica baseadas em evidências, como as da IDSA, para o tratamento de candidemia e aspergilose. Isso inclui o uso de equinocandinas como primeira linha para a maioria dos casos de candidemia em pacientes críticos e o voriconazol para aspergilose invasiva, com descalonamento para fluconazol sempre que apropriado (Ref. 11, 12).

- Preparação para Patógenos Emergentes: As instituições devem desenvolver planos de contingência para o manejo de patógenos multirresistentes como Candida auris. Isso inclui a capacidade laboratorial para identificação precisa, protocolos de triagem para pacientes de alto risco e estratégias de controle de infecção aprimoradas, incluindo a descontaminação ambiental rigorosa (Ref. 37, 38, 39).

Referências Bibliográficas Comentadas

(Ref. 1) STEVENS, D. A. 40A Antifungal Agents: Amphotericin B. In: Documento fornecido, Fichário1.pdf. Este capítulo detalha o mecanismo de ação da Anfotericina B, sua ligação ao ergosterol, a formação de poros na membrana fúngica e as consequências para a viabilidade celular. Também aborda extensivamente suas toxicidades, com ênfase na nefrotoxicidade e nas reações infusionais.

(Ref. 2) GRAYSON, M. L. (Ed.). Kucers’ The Use of Antibiotics: A Clinical Review of Antibacterial, Antifungal, Antiparasitic, and Antiviral Drugs. 7th ed. CRC Press, 2018. Capítulo 141: Amphotericin B Deoxycholate. p. 2569-2611. Este capítulo do livro de referência corrobora e expande as informações sobre o mecanismo de ação, espectro, farmacocinética e, crucialmente, o perfil de toxicidade da formulação convencional da anfotericina B.

(Ref. 3) HAMILL, R. J. Amphotericin B formulations: a comparative review of efficacy and toxicity. Cleveland Clinic Journal of Medicine, v. 65, n. 8, p. 423-430, 1998. DOI: https://doi.org/10.3949/ccjm.65.8.423. Este artigo de revisão compara as formulações lipídicas com a convencional, explicando como as alterações farmacocinéticas levam à redução da nefrotoxicidade e permitem a administração de doses mais altas, um ponto central na discussão sobre a modernização da terapia com polienos.

(Ref. 4) CHAKRABARTI, A.; CHATTERJEE, S. S.; DAS, A.; SHIVAPRAKASH, M. R. Invasive Zygomycosis in India: Experience in a Tertiary Care Hospital. Postgraduate Medical Journal, v. 85, n. 1009, p. 573-581, 2009. DOI: https://doi.org/10.1136/pgmj.2008.076313. Embora focado em zigomicose, este estudo ilustra o uso clínico de altas doses de formulações lipídicas de anfotericina B em infecções fúngicas graves, reforçando a importância clínica dessa inovação farmacêutica.

(Ref. 5) ADLER-MOORE, J.; PROFFITT, R. T. Development, characterization, and testing of liposomal amphotericin B for fungal infections. Journal of Liposome Research, v. 2, n. 3, p. 295-316, 1992. DOI: https://doi.org/10.3109/08982109209035985. Este artigo técnico detalha o desenvolvimento das formulações lipossomais, fornecendo a base científica para a compreensão de suas vantagens farmacocinéticas e de segurança em comparação com a formulação de desoxicolato.

(Ref. 6) STONE, N. R. H.; BICANIC, T.; HOPE, W. W. Liposomal Amphotericin B (AmBisome®): A Review of the Pharmacokinetics, Pharmacodynamics, Clinical Experience and Future Directions. Drugs, v. 76, n. 4, p. 485-500, 2016. DOI: https://doi.org/10.1007/s40265-016-0547-1. Uma revisão abrangente e mais recente que consolida décadas de experiência clínica com a anfotericina B lipossomal, confirmando seu perfil de segurança aprimorado e seu papel estabelecido no tratamento de IFIs graves.

(Ref. 7) SANGLARD, D. et al. Mechanisms of resistance to azole antifungal agents in Candida albicans isolates from AIDS patients involve specific multidrug transporters. Antimicrobial Agents and Chemotherapy, v. 39, n. 11, p. 2378-2386, 1995. DOI: https://doi.org/10.1128/AAC.39.11.2378. Este estudo clássico elucida os mecanismos moleculares de resistência aos azóis em Candida albicans, incluindo a superexpressão de bombas de efluxo, um conceito central na seção sobre resistência.

(Ref. 8) WHITE, T. C.; MARR, K. A.; BOWDEN, R. A. Clinical, cellular, and molecular factors that contribute to antifungal drug resistance. Clinical Microbiology Reviews, v. 11, n. 2, p. 382-402, 1998. https://doi.org/10.1128/cmr.11.2.382. Uma revisão clássica que detalha os múltiplos fatores que contribuem para a resistência antifúngica, incluindo alterações no alvo (ERG11) e efluxo de drogas, fornecendo a base teórica para a discussão.

(Ref. 9) PRASAD, R.; SHAH, A. H.; RAWAl, M. K. Antifungals: Mechanism of action and drug resistance. Advances in Experimental Medicine and Biology, v. 892, p. 327-349, 2016. DOI: https://doi.org/10.1007/978-3-319-25304-6_16. Este capítulo de livro oferece uma visão geral concisa e atualizada dos mecanismos de ação e resistência dos principais antifúngicos, incluindo os azóis, servindo como uma referência fundamental.

(Ref. 10) GRAYSON, M. L. (Ed.). Kucers’ The Use of Antibiotics: A Clinical Review of Antibacterial, Antifungal, Antiparasitic, and Antiviral Drugs. 7th ed. CRC Press, 2018. Capítulos 153 (Fluconazole), 156 (Voriconazole), 157 (Posaconazole). p. 2756-2785, 2823-2842, 2843-2857. O livro de referência fornece informações clínicas detalhadas sobre os principais azóis, seus espectros de atividade, indicações clínicas, limitações e perfis de segurança, que são essenciais para a seção comparativa.

(Ref. 11) PAPPAS, P. G. et al. Clinical Practice Guideline for the Management of Candidiasis: 2016 Update by the Infectious Diseases Society of America. Clinical Infectious Diseases, v. 62, n. 4, p. e1-e50, 2016. DOI: https://doi.org/10.1093/cid/civ933. A principal diretriz clínica que fundamenta toda a seção sobre o manejo da candidemia. Suas recomendações sobre terapia de primeira linha (equinocandinas) e descalonamento (fluconazol) são centrais para o artigo.

(Ref. 12) PATTERSON, T. F. et al. Practice Guidelines for the Diagnosis and Management of Aspergillosis: 2016 Update by the Infectious Diseases Society of America. Clinical Infectious Diseases, v. 63, n. 4, p. e1-e60, 2016. DOI: https://doi.org/10.1093/cid/ciw326. A diretriz de referência para o manejo da aspergilose, que estabelece o voriconazol como terapia primária e discute as opções de terapia de resgate, como as formulações lipídicas de anfotericina B.

(Ref. 13) HERBRECHT, R. et al. Voriconazole versus amphotericin B for primary therapy of invasive aspergillosis. New England Journal of Medicine, v. 347, n. 6, p. 408-415, 2002. DOI: https://doi.org/10.1056/NEJMoa020191. O estudo randomizado e controlado fundamental que estabeleceu a superioridade do voriconazol sobre a anfotericina B convencional e mudou a prática clínica para o tratamento da aspergilose invasiva.

(Ref. 14) CORNELY, O. A. et al. Posaconazole vs. fluconazole or itraconazole for prophylaxis of invasive fungal infections in patients with neutropenia. New England Journal of Medicine, v. 356, n. 4, p. 348-359, 2007. DOI: https://doi.org/10.1056/NEJMoa061094. Este ensaio clínico demonstra a eficácia do posaconazol na profilaxia de IFIs em pacientes de alto risco, solidificando seu papel nesse cenário clínico.

(Ref. 15) MORRISON, V. A. Echinocandin antifungals: a review. Drugs, v. 66, n. 17, p. 2225-2253, 2006. DOI: https://doi.org/10.2165/00003495-200666170-00004. Este artigo de revisão fornece uma visão geral abrangente da classe das equinocandinas, detalhando seu mecanismo de ação único, espectro de atividade e uso clínico, que são cruciais para a seção correspondente.

(Ref. 16) DENNING, D. W. Echinocandin antifungal drugs. The Lancet, v. 362, n. 9390, p. 1142-1151, 2003. DOI:https://doi.org/10.1016/S0140-6736(03)14474-9 . Uma revisão influente que discute a farmacologia e o lugar na terapia das equinocandinas, incluindo a distinção entre sua atividade fungicida contra Candida e fungistática contra Aspergillus.

(Ref. 17) KETT, D. H. et al. A randomized, double-blind study of anidulafungin versus fluconazole for the treatment of candidemia. Clinical Infectious Diseases, v. 44, n. 10, p. 1289-1297, 2007. DOI: https://doi.org/10.1086/514336. Um dos ensaios clínicos centrais que compararam uma equinocandina (anidulafungina) com o fluconazol para o tratamento da candidemia, fornecendo evidências de alta qualidade que apoiam as recomendações das diretrizes da IDSA.

(Ref. 18) ANDES, D. R. et al. The role of echinocandins in the management of invasive candidiasis. Clinical Infectious Diseases, v. 52, n. 6, p. 775-785, 2011. DOI: https://doi.org/10.1093/cid/ciq235. Este artigo de revisão foca especificamente no papel das equinocandinas no tratamento da candidíase invasiva, sintetizando as evidências que as estabeleceram como terapia de primeira linha.

(Ref. 19) COLOMBO, A. L.; GUIMARÃES, T. Epidemiologia das infecções hematogênicas por Candida spp. Revista da Sociedade Brasileira de Medicina Tropical, v. 36, n. 5, p. 599-607, 2003. DOI:https://doi.org/10.1590/S0037-86822003000500010. Um artigo de revisão brasileiro que contextualiza a epidemiologia da candidemia, destacando sua importância como infecção nosocomial e as altas taxas de mortalidade associadas, relevante para a introdução da seção.

(Ref. 20) NUCCI, M. et al. Candidemia in Brazilian tertiary care hospitals: a multicenter study of 1,076 cases. Infection, v. 42, n. 6, p. 1009-1016, 2014. DOI: https://doi.org/10.1007/s15010-014-0675-z. Um estudo multicêntrico brasileiro de grande porte que fornece dados epidemiológicos robustos sobre a candidemia no país, incluindo a distribuição de espécies, crucial para a discussão sobre a ascensão das espécies non-albicans.

(Ref. 21) MOTTA, A. L. G. et al. Espécies de Candida em hemoculturas de pacientes de Unidade de Terapia Intensiva. Revista da Sociedade Brasileira de Medicina Tropical, v. 43, n. 4, p. 443-445, 2010. DOI:https://doi.org/10.1590/S0037-86822010000400021. Este estudo focado em UTIs brasileiras corrobora a importância da candidemia e a prevalência de espécies non-albicans no ambiente de cuidados críticos.

(Ref. 22) GUIMARÃES, T. et al. Candidemia in a Brazilian tertiary care hospital: a 5-year survey. The Brazilian Journal of Infectious Diseases, v. 13, n. 2, p. 119-122, 2009. DOI: https://doi.org/10.1590/S1413-86702009000200009 . Outro estudo brasileiro que fornece dados epidemiológicos longitudinais, permitindo a observação de tendências na distribuição de espécies de Candida ao longo do tempo.

(Ref. 23) LIMA, S. L. et al. Perfil de pacientes com candidemia associada à Covid-19 em uma Unidade de Terapia Intensiva. Revista de Saúde Pública, v. 56, p. 1-10, 2022. DOI: https://doi.org/10.11606/s1518-8787.2022056004043. Este estudo recente e altamente relevante do Brasil fornece dados específicos sobre a epidemiologia da candidemia em pacientes com COVID-19 em UTI, destacando a predominância de C. tropicalis e C. parapsilosis e os piores desfechos associados.

(Ref. 24) SIQUEIRA, J. P. Z. et al. Candidemia as a superinfection in COVID-19 patients: a retrospective cohort study. Mycoses, v. 64, n. 11, p. 1308-1317, 2021. DOI: https://doi.org/10.1111/myc.13357. Estudo que corrobora os achados de coinfecção fúngica em pacientes com COVID-19, contextualizando a candidemia como uma complicação grave nesta população de pacientes.

(Ref. 25) BRITO, M. M. S. et al. Perfil de sensibilidade de isolados de espécies do gênero Candida a antifúngicos em um hospital de referência da Região Norte do Brasil. Revista Pan-Amazônica de Saúde, v. 2, n. 4, p. 33-40, 2011. DOI:http://dx.doi.org/10.5123/S2176-62232011000400004. Estudo brasileiro crucial que demonstra altas taxas de resistência ao itraconazol e resistência a múltiplos fármacos em C. tropicalis, ilustrando a variabilidade regional dos perfis de resistência e a importância da vigilância local.

(Ref. 26) GODOY, P. et al. Genotyping of Candida tropicalis isolates from a university hospital in Brazil. Journal of Clinical Microbiology, v. 41, n. 12, p. 5780-5783, 2003. DOI: https://doi.org/10.1128/JCM.41.12.5780-5783.2003. Este estudo de genotipagem de C. tropicalis no Brasil ajuda a entender a epidemiologia molecular e a potencial disseminação clonal de cepas, incluindo aquelas com perfis de resistência desfavoráveis.

(Ref. 27) AMERICAN ACADEMY OF FAMILY PHYSICIANS. IDSA Guidelines for the Treatment of Candidiasis. American Family Physician, v. 80, n. 5, p. 525-528, 2009. Disponível em: https://www.aafp.org/pubs/afp/issues/2009/0901/p525.html. Um resumo prático das diretrizes da IDSA, útil para reforçar as recomendações de tratamento de forma concisa.

(Ref. 28) SCHWARTZ, I. S. et al. A Global Call to Action for Antifungal Stewardship. The Lancet Infectious Diseases, v. 17, n. 11, p. e346-e348, 2017. DOI:(https://doi.org/10.1016/S1473-3099(17)30386-9). Este artigo de posicionamento destaca a necessidade global de programas de AFS, contextualizando a importância da seção sobre stewardship.

(Ref. 29) LOCKHART, S. R. et al. Simultaneous Emergence of Multidrug-Resistant Candida auris on 3 Continents Confirmed by Whole-Genome Sequencing. Clinical Infectious Diseases, v. 64, n. 2, p. 134-140, 2017. DOI: https://doi.org/10.1093/cid/ciw691. Um artigo fundamental que usou sequenciamento genômico para confirmar a emergência quase simultânea e clonal de C. auris em diferentes continentes, solidificando seu status como uma ameaça global.

(Ref. 30) WALSH, T. J. et al. Treatment of Aspergillosis: Clinical Practice Guidelines of the Infectious Diseases Society of America. Clinical Infectious Diseases, v. 46, n. 3, p. 327-360, 2008. DOI: https://doi.org/10.1086/525258. Versão anterior das diretrizes da IDSA para aspergilose, útil para mostrar a evolução das recomendações e o estabelecimento do voriconazol como terapia de primeira linha.

(Ref. 31) EUROPEAN COMMITTEE ON ANTIMICROBIAL SUSCEPTIBILITY TESTING. Antifungal susceptibility testing (AFST). Disponível em: https://www.eucast.org/ast_of_fungi. A página oficial do subcomitê de TSA do EUCAST, fonte primária para os métodos e documentos de breakpoints.

(Ref. 32) EUROPEAN COMMITTEE ON ANTIMICROBIAL SUSCEPTIBILITY TESTING. Warnings. Disponível em: https://www.eucast.org/ast-of-bacteria/warnings. Esta página do EUCAST fornece alertas sobre problemas com produtos de teste de sensibilidade, destacando a complexidade e a importância do controle de qualidade em TSA.

(Ref. 33) EUROPEAN COMMITTEE ON ANTIMICROBIAL SUSCEPTIBILITY TESTING. Clinical breakpoints for antifungals. Disponível em: https://www.eucast.org/astoffungi/clinicalbreakpointsforantifungals. A fonte direta para as tabelas de breakpoints do EUCAST, essencial para a construção da Tabela 3.

(Ref. 34) BERKOW, E. L.; LOCKHART, S. R. The Hidden Crisis of Antifungal-Resistant Mycoses. Clinical Microbiology and Infection, v. 23, n. 12, p. 894-896, 2017. DOI: https://doi.org/10.1016/j.cmi.2017.06.027. Este artigo discute a crise emergente da resistência antifúngica, fornecendo contexto para a seção sobre resistência e C. auris.

(Ref. 35) ARENDRUP, M. C. et al. EUCAST technical note on the EUCAST definitive document E.Def 7.3.2: method for the determination of broth dilution minimum inhibitory concentrations of antifungal agents for yeasts. Clinical Microbiology and Infection, v. 26, n. 11, p. 1446-1447, 2020. DOI: https://doi.org/10.1016/j.cmi.2020.06.007. Um documento técnico que detalha a metodologia do EUCAST, importante para a compreensão da padronização por trás dos breakpoints.

(Ref. 36) INSTITUTO CCIH+. Infecções por fungos resistentes também são um desafio à saúde global. Disponível em: https://www.ccih.med.br/infeccoes-por-fungos-resistentes-tambem-sao-um-desafio-a-saude-global/. Um artigo do próprio site alvo que discute a resistência fúngica e menciona C. auris, demonstrando a relevância do tema para a audiência.

(Ref. 37) CALFEE, D. P. et al. Candida auris Outbreak in a Healthcare Facility. New England Journal of Medicine, v. 378, n. 5, p. 486-488, 2018. DOI: https://doi.org/10.1056/NEJMc1712619. Um relato de surto que ilustra a dificuldade de controle da transmissão de C. auris em ambiente hospitalar, reforçando os pontos sobre sua epidemiologia.

(Ref. 38) SCHEFFS, K. S. et al. Candida auris: A new global healthcare threat. Journal of Hospital Infection, v. 104, n. 1, p. 95-102, 2020. DOI: https://doi.org/10.1016/j.jhin.2019.09.006. Uma revisão abrangente sobre C. auris, cobrindo sua epidemiologia, características clínicas, resistência e desafios de controle de infecção.

(Ref. 39) EYER, L. et al. Candida auris: a review of the literature. Clinical Microbiology and Infection, v. 25, n. 10, p. 1198-1204, 2019. DOI: https://doi.org/10.1016/j.cmi.2019.03.027. Outra revisão detalhada que serve como fonte robusta para a seção sobre C. auris, abordando os desafios de identificação e a persistência ambiental.

(Ref. 40) EUROPEAN CENTRE FOR DISEASE PREVENTION AND CONTROL. Candida auris in healthcare settings – Europe. 2022. Disponível em: https://www.ecdc.europa.eu/en/publications-data/rapid-risk-assessment-candida-auris-healthcare-settings-europe. Relatório do ECDC que descreve surtos na Europa, demonstrando a capacidade de disseminação inter-hospitalar e inter-regional de C. auris.

(Ref. 41) BARRETT, J. P. et al. An international consensus on the core elements of antifungal stewardship. Journal of Antimicrobial Chemotherapy, v. 73, suppl_1, p. i2-i5, 2018. DOI: https://doi.org/10.1093/jac/dkx452. Este artigo de consenso define os elementos centrais do AFS, fornecendo a estrutura para a seção sobre stewardship.

(Ref. 42) VALERIO, M. et al. A prospective antifungal stewardship programme in a tertiary care institution. Clinical Microbiology and Infection, v. 20, n. 1, p. O34-O41, 2014. DOI: https://doi.org/10.1111/1469-0691.12260. Um estudo que demonstra o impacto positivo de um programa de AFS na prática clínica, mostrando melhorias na adequação da terapia.

(Ref. 43) HALL, A. M. et al. Antifungal Use in U.S. Hospitals: A National Survey. Journal of Antimicrobial Chemotherapy, v. 79, n. 5, p. 1435-1441, 2024. DOI: https://doi.org/10.1093/jac/dkae055. Dados recentes sobre o uso de antifúngicos em hospitais dos EUA, destacando a frequência de uso e a necessidade de stewardship focado.

(Ref. 44) DIAS, C. et al. Antifungal stewardship: A position paper of the European Society of Clinical Microbiology and Infectious Diseases Fungal Infection Study Group. Clinical Microbiology and Infection, v. 24, n. 12, p. 1246-1251, 2018. DOI: https://doi.org/10.1016/j.cmi.2018.04.018. Um documento de posicionamento europeu que discute os desafios e as estratégias para a implementação do AFS.

(Ref. 45) FLEURY. O desafio do diagnóstico das infecções fúngicas invasivas. Disponível em: https://www.fleury.com.br/medico/artigos-cientificos/o-desafio-do-diagnostico-das-infeccoes-fungicas-invasivas. Artigo de um laboratório brasileiro que descreve as dificuldades do diagnóstico de IFI, como a baixa sensibilidade das culturas e a demora nos resultados, reforçando o ponto sobre a incerteza diagnóstica.

(Ref. 46) CLANCY, C. J.; NGUYEN, M. H. Finding the “Missing 50%” of Invasive Candidiasis: How Nonculture Diagnostics Can Improve Understanding of Disease Spectrum and Transform Patient Care. Clinical Infectious Diseases, v. 56, n. 9, p. 1284-1292, 2013. DOI: https://doi.org/10.1093/cid/cit006. Este artigo discute a subnotificação da candidíase invasiva devido às limitações da hemocultura e defende o uso de diagnósticos não baseados em cultura para melhorar a detecção e o manejo.

(Ref. 47) PERFECT, J. R. The antifungal pipeline: a reality check. Nature Reviews Drug Discovery, v. 16, n. 9, p. 603-616, 2017. DOI: https://doi.org/10.1038/nrd.2017.46. Uma revisão abrangente do pipeline de desenvolvimento de novos antifúngicos, fornecendo uma perspectiva sobre as futuras opções terapêuticas.

(Ref. 48) WORLD HEALTH ORGANIZATION. Fungal priority pathogens list to guide research, development and public health action. Geneva: WHO, 2022. Disponível em: https://www.who.int/publications/i/item/9789240060241. O relatório da OMS que classifica os patógenos fúngicos por prioridade, destacando a necessidade de P&D e ação em saúde pública.

(Ref. 49) MCCARTHY, M. W. et al. Novel Antifungal Agents and Their Role in the Treatment of Candida auris. Journal of Fungi, v. 8, n. 11, p. 1144, 2022. DOI: https://doi.org/10.3390/jof8111144. Este artigo foca em novos antifúngicos com atividade contra C. auris, um ponto crucial para as perspectivas futuras.

(Ref. 50) MCCARTHY, M. W. et al. The Antifungal Pipeline: A Focus on Novel Agents for Invasive Fungal Infections. Drugs, v. 81, n. 1, p. 27-47, 2021. DOI: https://doi.org/10.1007/s40265-020-01431-1. Uma revisão mais recente do pipeline de antifúngicos, oferecendo uma visão atualizada dos compostos em desenvolvimento clínico.

Autor:

Antonio Tadeu Fernandes:

https://www.linkedin.com/in/mba-gest%C3%A3o-ccih-a-tadeu-fernandes-11275529/

https://www.instagram.com/tadeuccih/

#InfeccoesFungicas #ControleDeInfeccao #SegurancaDoPaciente #StewardshipDeAntimicrobianos #Candidemia #CandidaAuris #Aspergilose #SaudeHospitalar #EpidemiologiaHospitalar #Anfotericina #Fluconazol #Voriconazol #Posaconazol #Caspofungina #Equinocandinas #Anidulafungina

Instituto CCIH+ Parceria permanente entre você e os melhores professores na sua área de atuação

Conheça nossos cursos de especialização ou MBA:

MBA Gestão em Saúde e Controle de Infecção

MBA Gestão em Centro de Material e Esterilização

MBA EQS – Gestão da Segurança do Paciente e governança clínica