Resistência antiviral em ascensão. Hospitais que dependem exclusivamente da prescrição individual estão ficando para trás. A terapia antiviral evoluiu radicalmente, salvando milhões de vidas, porém a ameaça de vírus resistentes cresce silenciosamente e impacta diretamente pacientes vulneráveis como imunossuprimidos e transplantados. O ambiente hospitalar tornou-se o verdadeiro campo de batalha.

Profissionais de CCIH precisam dominar mecanismos de ação, fatores que impulsionam resistência e a implementação de Programas de Stewardship de Antivirais, para não serem surpreendidos por surtos de influenza ou falhas terapêuticas em CMV, HSV ou VZV.

Este artigo apresenta um guia objetivo sobre como proteger pacientes de maior risco, otimizar o uso de antivirais e antecipar tendências que já batem às portas do nosso sistema de saúde.

FAQ: Stewardship de Antivirais no Ambiente Hospitalar

Parte 1: Definição e Importância

1. O que é “Stewardship de Antivirais”?

O Stewardship de Antivirais é um conjunto de ações coordenadas e multidisciplinares destinadas a promover o uso apropriado e racional de medicamentos antivirais. O objetivo é otimizar os resultados clínicos dos pacientes (eficácia e segurança), minimizar o desenvolvimento de resistência viral e reduzir custos desnecessários. É uma adaptação dos princípios já estabelecidos no stewardship de antimicrobianos (antibióticos).

2. Por que o Stewardship de Antivirais está se tornando uma prioridade agora?

Historicamente, o foco do stewardship era nos antibióticos devido à rápida emergência de bactérias multirresistentes. No entanto, a pandemia de COVID-19 acelerou o desenvolvimento e o uso em larga escala de novos antivirais (como nirmatrelvir-ritonavir e molnupiravir). Esse uso aumentado traz a preocupação com a seleção de cepas virais resistentes e o uso inadequado (ex: fora da janela terapêutica), tornando a vigilância e o gerenciamento essenciais.

3. Qual a diferença entre o stewardship de antivirais e o de antibióticos?

O princípio central (uso racional) é o mesmo, mas os alvos e desafios diferem. O stewardship de antivirais foca em:

- Diagnóstico rápido: Muitas vezes crucial para iniciar a terapia na janela correta (ex: <48h para influenza ou <5 dias para COVID-19).

- Populações específicas: Foco intenso em pacientes imunocomprometidos (ex: transplantados), onde vírus como o Citomegalovírus (CMV) são uma grande preocupação.

- Resistência: A resistência viral (ex: ao oseltamivir ou aciclovir) é uma ameaça crescente, especialmente em tratamentos prolongados.

4. O Stewardship de Antivirais se aplica apenas a pacientes com COVID-19?

Não. Embora a COVID-19 tenha impulsionado o tema, programas de stewardship de antivirais são fundamentais no manejo de diversas infecções, incluindo Influenza (gripe), Citomegalovírus (CMV) em transplantados, infecções por Herpes simplex (HSV) e Varicela zoster (VZV), especialmente em populações de alto risco.

5. Quais são os principais riscos do uso inadequado de antivirais?

Os principais riscos incluem:

- Desenvolvimento de resistência viral: Torna os medicamentos ineficazes para o paciente e para a comunidade.

- Toxicidade e efeitos adversos: Muitos antivirais (como ganciclovir ou foscarnet) têm perfis de toxicidade significativos (ex: nefrotoxicidade, mielotoxicidade).

- Custos elevados: Antivirais, especialmente os mais novos, representam um custo substancial para a instituição.

- Interações medicamentosas: Ex: O ritonavir (usado no Paxlovid) é um potente inibidor enzimático com inúmeras interações perigosas.

- Referência: PERSPECTIVAS SOBRE A VIGILÂNCIA DA ADMINISTRAÇÃO DE ANTIVIRAIS PARA COVID-19

Parte 2: Implementação e Componentes (O “Como”)

6. Quais são os “componentes centrais” (Core Elements) de um programa de stewardship de antivirais?

Assim como nos programas de antibióticos, os componentes centrais (definidos por órgãos como o CDC) são adaptáveis:

- Comprometimento da Liderança: Apoio da alta gestão hospitalar (recursos financeiros e humanos).

- Responsabilização (Accountability): Designar um líder (médico) e co-líder (farmacêutico) para o programa.

- Expertise (Farmacêutica e Médica): Envolvimento direto de farmacêuticos clínicos e médicos infectologistas.

- Ação: Implementar intervenções (ex: auditoria prospectiva, protocolos).

- Monitoramento (Tracking): Medir o consumo de antivirais (ex: DDD) e taxas de resistência.

- Relatórios (Reporting): Informar regularmente os prescritores e gestores sobre o consumo e resultados.

- Educação: Treinamento contínuo das equipes.

- Referência: Proposed core elements of antiretroviral stewardship programs (Baseado no CDC) (ResearchGate)

7. Como a CCIH pode iniciar um programa de Stewardship de Antivirais?

A CCIH pode começar focando em “alvos fáceis” (low-hanging fruits):

- Revisar protocolos existentes: Garantir que as diretrizes para Influenza, COVID-19 e profilaxia em transplantados estejam atualizadas.

- Auditoria de prescrições: Iniciar a revisão prospectiva (antes da dispensação) ou retrospectiva de antivirais de alto custo ou alto risco (ex: ganciclovir, antivirais para COVID).

- Integrar com o laboratório: Garantir que os testes diagnósticos rápidos (ex: painel viral respiratório) estejam sendo usados para guiar o início ou a suspensão da terapia.

- Referência: Programa de Controle de Antimicrobianos (Stewardship): como implementar na minha instituição?

8. Qual o papel do gestor hospitalar no apoio a este programa?

O gestor é fundamental para prover o “Comprometimento da Liderança”. Isso inclui:

- Alocar recursos para a equipe (ex: horas dedicadas do farmacêutico ou médico da CCIH).

- Investir em sistemas de informação que permitam o monitoramento do uso de antivirais.

- Apoiar publicamente as decisões e protocolos do time de stewardship, garantindo que sejam vistos como uma prioridade de segurança e qualidade do hospital.

- Referência: O que é o stewardship de antimicrobianos e qual a sua importância? (YouTube – Instituto CCIH+)

9. Como medir o sucesso de um programa de Stewardship de Antivirais?

O sucesso pode ser medido por:

- Indicadores de Processo: Aumento da adesão aos protocolos institucionais; redução do tempo para início do antiviral correto (quando indicado).

- Indicadores de Consumo: Redução do consumo de antivirais de amplo espectro ou alto custo (ex: DDD – Dose Diária Definida).

- Indicadores Clínicos: Redução do tempo de internação; redução de readmissões; monitoramento de taxas de resistência (ex: resistência ao CMV).

- Indicadores Financeiros: Redução de custos diretos com a compra de medicamentos.

- Referência: Stewardship de antimicrobianos: gerenciando o uso dos antimicrobianos para salvar vidas

Parte 3: Ações Práticas e Alvos

10. O que é “Stewardship Diagnóstico” e como ele se aplica aos antivirais?

O Stewardship Diagnóstico é o uso correto de testes laboratoriais para guiar a terapia. Para antivirais, isso é crítico. Por exemplo, o uso de painéis respiratórios moleculares rápidos pode identificar o vírus (ex: Influenza A, B, VSR) e:

- Permitir o início precoce e direcionado do antiviral (ex: oseltamivir para Influenza).

- Evitar o uso de antibióticos desnecessários, que são frequentemente prescritos em síndromes respiratórias virais.

11. Quais são as principais intervenções de stewardship para antivirais da COVID-19 (ex: Paxlovid)?

As intervenções focam em garantir que o medicamento seja usado apenas quando benéfico:

- Verificação de elegibilidade: O paciente é de alto risco para progressão da doença?

- Verificação da janela de tratamento: O início está ocorrendo nos primeiros 5 dias de sintomas?

- Revisão de interações medicamentosas: O farmacêutico deve revisar ativamente as interações (especialmente do ritonavir), que podem ser fatais com medicamentos comuns (ex: estatinas, anticoagulantes).

- Referência: PERSPECTIVAS SOBRE A VIGILÂNCIA DA ADMINISTRAÇÃO DE ANTIVIRAIS PARA COVID-19

12. O que é “auditoria prospectiva com feedback” no stewardship de antivirais?

É uma das estratégias mais eficazes. Nela, o time de stewardship (farmacêutico ou médico) revisa as prescrições de antivirais (ex: ganciclovir, aciclovir IV) antes ou logo após a primeira dose. Se a prescrição for inadequada (ex: dose, indicação, duração), a equipe contata o prescritor para discutir e sugerir o ajuste.

13. Por que o stewardship deve focar no Oseltamivir (Tamiflu) durante a sazonalidade da gripe?

O oseltamivir é mais eficaz quando iniciado nas primeiras 48 horas de sintomas. O stewardship deve atuar para:

- Garantir o uso rápido em pacientes elegíveis (internados ou de alto risco).

- Descontinuar o uso se o diagnóstico de gripe for descartado (ex: teste molecular negativo fora da janela).

- Evitar o uso profilático indiscriminado e prolongado, que pode selecionar resistência.

14. Devemos usar monoterapia com anticorpos monoclonais para COVID-19?

Não. O uso de um único anticorpo monoclonal (monoterapia) contra a COVID-19 é fortemente desencorajado. O SARS-CoV-2 desenvolve mutações de escape rapidamente, levando à falha terapêutica e resistência. Esse é um princípio básico do stewardship: evitar monoterapia contra patógenos com alta capacidade de mutação.

Parte 4: Populações Especiais e Desafios

15. Qual a importância do stewardship de antivirais em pacientes transplantados (SOT/TMO)?

É uma área crítica. Pacientes imunossuprimidos (transplantados de órgão sólido ou medula óssea) estão em alto risco de reativação ou infecção por Citomegalovírus (CMV), que causa alta morbidade. O stewardship foca em:

- Otimizar a profilaxia (prevenção) e a terapia preemptiva (tratar quando o vírus é detectado no sangue, antes dos sintomas).

- Gerenciar a toxicidade de drogas como ganciclovir e foscarnet.

- Monitorar e manejar a resistência do CMV a esses antivirais.

- Referência: Antiviral Stewardship in Transplantation (MDPI)

16. O stewardship de antivirais deve incluir o Aciclovir?

Sim. O Aciclovir intravenoso é frequentemente usado de forma empírica para suspeitas de encefalite herpética. O stewardship deve garantir que:

- A dose esteja correta (ajustada para a função renal para evitar nefrotoxicidade).

- A terapia seja descontinuada prontamente se o diagnóstico (ex: PCR no líquor) for negativo para HSV.

- O “switch” (troca) para via oral (ex: valaciclovir) seja feito assim que clinicamente apropriado.

17. O stewardship de antivirais se aplica a pacientes pediátricos?

Sim, e possui particularidades. O stewardship pediátrico foca em:

- Garantir o uso de testes rápidos para VSR (Vírus Sincicial Respiratório) e Influenza, evitando antibióticos.

- Assegurar o ajuste correto de doses (baseado em peso e idade) para antivirais como oseltamivir e aciclovir.

- Limitar o uso de antivirais em crianças saudáveis com infecções autolimitadas.

- Referência: Pediatric Antimicrobial Stewardship Programs: Current Perspectives (Dovepress)

Parte 5: Papéis e Responsabilidades

18. Qual o papel do farmacêutico clínico no time de stewardship de antivirais?

O farmacêutico é essencial e atua na linha de frente:

- Revisando prescrições (auditoria prospectiva).

- Verificando interações medicamentosas (crucial para Paxlovid).

- Monitorando níveis terapêuticos (quando aplicável).

- Sugerindo ajuste de dose para insuficiência renal ou hepática.

- Garantindo a transição de IV para oral.

- Referência: STEWARDSHIP DE ANTIMICROBIANOS: OTIMIZANDO A DOSE DE ANTIMICROBIANOS POR MEIO DOS MODELOS PK/PD (Princípios de PK/PD aplicáveis)

19. Qual o papel do(a) enfermeiro(a) da CCIH e da assistência?

A enfermagem desempenha papéis vitais:

- Vigilância: Identificando pacientes com síndromes virais (ex: respiratórias) e garantindo a coleta de amostras para diagnóstico rápido.

- Administração: Garantindo que o antiviral seja administrado no horário correto e monitorando efeitos adversos imediatos.

- Educação: Orientando pacientes (ex: importância de completar o tratamento) e a própria equipe sobre os protocolos.

- Reconciliação: Ajudando na verificação de medicamentos de uso contínuo que possam interagir com os antivirais.

- Referência: Stewardship de antimicrobianos: gerenciando o uso dos antimicrobianos para salvar vidas (Papéis adaptáveis do stewardship geral)

20. Como o médico prescritor deve interagir com o time de stewardship?

O prescritor é o parceiro mais importante. A interação não deve ser punitiva, mas colaborativa. O prescritor deve:

- Estar aberto ao “feedback” (retorno) do time de stewardship (farmacêutico/infectologista) sobre a prescrição.

- Seguir os protocolos institucionais e diretrizes baseadas em evidências.

- Utilizar os resultados dos testes diagnósticos para reavaliar a terapia (“time out” do antiviral), descontinuando-a se não for necessária.

Referência: Programa de Controle de Antimicrobianos (Stewardship): como implementar na minha instituição?

Introdução

Nas últimas décadas, a medicina testemunhou uma revolução silenciosa, mas profunda: o advento e a expansão da terapia antiviral. De um arsenal terapêutico outrora limitado, evoluímos para um portfólio com mais de 70 agentes antivirais, transformando o prognóstico de infecções antes devastadoras, como as causadas pelo HIV, vírus da hepatite B e C, e a família Herpesviridae (Ref. 1). Este progresso extraordinário, impulsionado por avanços na virologia molecular e em métodos diagnósticos quantitativos, representa um dos maiores triunfos da medicina moderna.

Contudo, paralelamente a essa vitória, emerge uma ameaça crescente e insidiosa: a resistência antiviral. Este fenômeno, análogo à resistência bacteriana, compromete a eficácia dos nossos tratamentos mais valiosos e representa um desafio crítico para a segurança do paciente e o controle de infecções hospitalares (Ref. 2, 3). A pressão seletiva exercida pelo uso prolongado de antivirais, especialmente em populações vulneráveis como pacientes imunocomprometidos, cria um terreno fértil para a seleção de cepas virais resistentes, transformando infecções controláveis em condições de difícil manejo e prognóstico sombrio.

Diante deste cenário dual, torna-se evidente que uma abordagem moderna e eficaz para o controle de infecções virais no ambiente hospitalar deve transcender o tratamento individual. É imperativo adotar um arcabouço estratégico e abrangente, que integre um profundo conhecimento da farmacologia viral, uma vigilância proativa da resistência, um manejo robusto de surtos nosocomiais e, crucialmente, a implementação de programas formais de Stewardship de Antivirais (AVS). Este artigo se propõe a explorar essas dimensões, oferecendo aos profissionais de controle de infecção hospitalar um guia para navegar nesta nova fronteira, desde os mecanismos moleculares da ação antiviral até a implementação prática de programas de gestão que visam preservar a eficácia desses medicamentos vitais para as futuras gerações.

I. O Campo de Batalha Molecular: Desvendando os Mecanismos da Ação Antiviral

A pedra angular da quimioterapia antiviral reside em um princípio de seletividade: a capacidade de inibir funções específicas do vírus, minimizando a toxicidade para as células do hospedeiro. Como os vírus são parasitas intracelulares obrigatórios que dependem da maquinaria metabólica da célula hospedeira para sua replicação, os antivirais eficazes devem visar etapas únicas do ciclo de vida viral. Essa necessidade de especificidade resulta, invariavelmente, em um espectro de atividade mais restrito em comparação com os antibióticos de amplo espectro (Ref. 1, 4). A compreensão desses mecanismos não é apenas um exercício acadêmico; ela fundamenta o uso clínico racional, a previsão de perfis de resistência e o desenvolvimento de novas terapias.

Os agentes antivirais podem ser classificados de acordo com a etapa do ciclo replicativo viral que eles interrompem:

Inibição da Síntese de Ácido Nucleico Viral

Esta é a classe mais antiga e robusta de antivirais, visando a replicação do genoma viral, uma etapa essencial para a produção de novas partículas virais.

- Análogos de Nucleosídeos/Nucleotídeos: Estes compostos mimetizam os blocos de construção naturais do DNA ou RNA. Para se tornarem ativos, muitos, como o aciclovir e o penciclovir (usados contra herpes simplex e varicela-zoster [VZV]), precisam ser fosforilados. A primeira fosforilação é catalisada por uma enzima codificada pelo vírus, a timidina quinase (TK), o que confere alta seletividade. Uma vez convertidos em sua forma trifosfato pelas quinases celulares, eles competem com os nucleotídeos naturais e, quando incorporados à cadeia de DNA viral em crescimento, atuam como terminadores de cadeia, interrompendo a replicação. Outros, como o cidofovir, já são análogos de nucleotídeos monofosforilados e não dependem da TK viral para ativação, sendo úteis contra cepas virais resistentes por deficiência de TK (Ref. 1, 4).

- Inibidores Não-Nucleosídicos da Polimerase: Agentes como o foscarnet não requerem ativação intracelular. Ele se liga diretamente a um sítio na DNA polimerase viral (diferente do sítio de ligação do nucleotídeo), bloqueando sua função. Isso o torna uma alternativa valiosa no tratamento de infecções por citomegalovírus (CMV) e HSV resistentes ao ganciclovir e aciclovir, respectivamente (Ref. 1, 4).

Inibição de Outras Etapas do Ciclo Viral

A inovação farmacêutica expandiu os alvos para além da síntese de ácido nucleico, permitindo a interrupção de outras fases críticas da replicação viral.

- Inibidores da Liberação Viral (Inibidores da Neuraminidase): Essenciais no combate à influenza, fármacos como oseltamivir, zanamivir e peramivir bloqueiam a enzima neuraminidase na superfície do vírus. Essa enzima é crucial para clivar o ácido siálico e permitir que os novos vírions se desprendam da célula infectada. Ao inibir a neuraminidase, os vírus recém-formados permanecem agregados à superfície celular, impedindo sua disseminação pelo trato respiratório (Ref. 1, 4).

- Inibidores da Protease: Esta classe revolucionou o tratamento do HIV e da Hepatite C. Vírus como o HIV produzem suas proteínas como longas poliproteínas que precisam ser clivadas pela enzima protease viral para se tornarem funcionais. Inibidores como darunavir e atazanavir bloqueiam essa enzima, resultando na produção de partículas virais imaturas e não infecciosas (Ref. 1, 5).

- Inibidores da Entrada Viral: Impedir que o vírus entre na célula hospedeira é uma estratégia eficaz. O maraviroc, por exemplo, bloqueia o correceptor celular CCR5, impedindo a ligação da glicoproteína gp120 do HIV e, consequentemente, sua entrada nos linfócitos T (Ref. 1).

- Novos Mecanismos e Alvos: A pesquisa contínua revela novos alvos. O letermovir, por exemplo, inibe o complexo da terminase do CMV, uma enzima essencial para o empacotamento do DNA viral nos novos capsídeos, sendo ativo contra cepas de CMV resistentes aos inibidores da polimerase (Ref. 1, 4). Para a influenza, o baloxavir marboxil inibe a endonuclease dependente de “cap”, uma enzima que o vírus usa para “roubar” estruturas do mRNA do hospedeiro para iniciar a transcrição de seu próprio genoma (Ref. 1, 4).

A diversidade de mecanismos de ação é fundamental para a terapia combinada e para o manejo de infecções resistentes, como detalhado na Tabela 1.

Tabela 1: Principais Classes de Antivirais, Mecanismos de Ação e Vias de Resistência

| Classe do Antiviral | Exemplo(s) | Vírus Alvo Principal | Mecanismo de Ação | Mecanismo de Resistência Comum |

| Análogo de Nucleosídeo | Aciclovir, Ganciclovir | HSV, VZV, CMV | Inibição da DNA polimerase viral após fosforilação (dependente de quinase viral) e terminação da cadeia de DNA. | Mutações no gene da quinase viral (ex: UL97 para CMV, TK para HSV) que impedem a fosforilação do fármaco. |

| Análogo de Nucleotídeo | Cidofovir | CMV, HSV, Adenovírus | Inibição da DNA polimerase viral; não requer fosforilação inicial por quinase viral. | Mutações no gene da DNA polimerase viral (ex: UL54 para CMV). |

| Inibidor de Pirofosfato | Foscarnet | CMV, HSV, VZV | Inibição direta e não competitiva da DNA polimerase viral no sítio de ligação do pirofosfato. | Mutações pontuais no gene da DNA polimerase viral. |

| Inibidor da Neuraminidase | Oseltamivir, Zanamivir | Vírus Influenza A e B | Bloqueia a enzima neuraminidase, impedindo a liberação de novos vírions da célula infectada. | Mutações no gene da neuraminidase (ex: H275Y) que alteram o sítio de ligação do fármaco. |

| Inibidor da Endonuclease | Baloxavir Marboxil | Vírus Influenza A e B | Inibe a atividade da endonuclease dependente de “cap” da polimerase viral, bloqueando a transcrição do RNA viral. | Mutações no gene da subunidade PA da polimerase (ex: I38T). |

| Inibidor da Terminase | Letermovir | CMV | Inibe o complexo da enzima terminase viral, interferindo no processamento e empacotamento do DNA viral. | Mutações no gene do complexo da terminase (ex: UL56). |

II. A Ameaça Crescente da Resistência Viral: Da Genômica à Vigilância Clínica

A resistência antiviral não é uma falha intrínseca do medicamento, mas uma consequência inevitável da evolução darwiniana em ação. Os vírus, especialmente os de RNA, possuem altas taxas de replicação e mecanismos de polimerase propensos a erros, gerando uma vasta diversidade genética a cada ciclo replicativo. A introdução de um agente antiviral cria uma forte pressão seletiva, favorecendo a sobrevivência e a proliferação de variantes que possuem mutações que conferem resistência (Ref. 1, 2). Compreender os fatores que impulsionam essa emergência é o primeiro passo para mitigá-la.

Fatores de Risco para a Emergência de Resistência

A emergência de resistência clinicamente significativa é uma interação complexa entre o vírus, o tratamento e o hospedeiro.

- Fatores Virais: Uma alta carga viral e uma alta taxa de mutação intrínseca aumentam a probabilidade de que uma mutação de resistência surja espontaneamente (Ref. 1).

- Fatores Terapêuticos: O uso prolongado de antivirais, especialmente em monoterapia ou em doses subterapêuticas, exerce uma pressão seletiva contínua que favorece a expansão de populações virais resistentes (Ref. 1).

- Fatores do Hospedeiro: Este é, talvez, o fator mais crítico no ambiente hospitalar. A imunossupressão cria o cenário perfeito para o desenvolvimento de resistência. Em pacientes com um sistema imune competente, a terapia antiviral reduz a carga viral, permitindo que as defesas do hospedeiro eliminem os vírus remanescentes. Em pacientes imunocomprometidos (receptores de transplante, pacientes oncológicos, indivíduos com HIV/AIDS), a resposta imune é deficiente. Isso resulta em uma replicação viral prolongada e de alta magnitude, mesmo sob terapia antiviral. Essa replicação contínua na presença do fármaco maximiza a oportunidade para a seleção e amplificação de mutantes resistentes, que podem então causar doença progressiva, grave e, por vezes, fatal (Ref. 1, 6, 7, 8).

Mecanismos Genéticos e Implicações Clínicas

A resistência geralmente surge de mutações pontuais ou pequenas deleções em genes virais que codificam o alvo do fármaco ou enzimas envolvidas em sua ativação.

- Herpesvírus: A via mais comum de resistência do HSV e VZV ao aciclovir é a ocorrência de mutações no gene da timidina quinase (TK), que tornam a enzima incapaz de fosforilar o fármaco, impedindo sua ativação. Menos comumente, mutações no gene da DNA polimerase podem alterar o sítio de ligação do fármaco. Para o CMV, a resistência ao ganciclovir frequentemente envolve mutações no gene UL97, que codifica a fosfotransferase viral responsável pela primeira fosforilação. Mutações no gene da DNA polimerase (UL54) também ocorrem e podem conferir resistência cruzada ao cidofovir e, por vezes, ao foscarnet (Ref. 9, 10, 11). Esse conhecimento é clinicamente vital: a detecção de uma mutação na TK/UL97 aponta para o uso de fármacos que não dependem dessa via, como o foscarnet ou o cidofovir.

- Influenza: A resistência aos adamantanos (amantadina/rimantadina) tornou-se quase universal em cepas de influenza A circulantes devido a uma única mutação no gene da proteína M2. Para os inibidores da neuraminidase, como o oseltamivir, mutações como a H275Y na neuraminidase de cepas H1N1 levaram à resistência generalizada em temporadas passadas, demonstrando a rapidez com que uma cepa resistente pode se disseminar globalmente, nem sempre em associação direta com o uso do fármaco (Ref. 1, 12).

Vigilância e Diagnóstico da Resistência

A detecção precoce da resistência é crucial para o manejo clínico e para a saúde pública. Os laboratórios utilizam principalmente duas abordagens:

- Testes Fenotípicos: Medem a concentração do fármaco necessária para inibir a replicação viral in vitro. São o “padrão-ouro” para confirmar a resistência, mas são lentos e trabalhosos.

- Testes Genotípicos: Detectam mutações específicas no genoma viral conhecidas por conferir resistência. São rápidos e cada vez mais utilizados, mas só podem identificar mutações já caracterizadas, exigindo atualização constante para incluir novas variantes (Ref. 1, 12, 13).

A vigilância eficaz da resistência não é apenas uma atividade reativa de laboratório. É uma ferramenta preditiva essencial. O monitoramento contínuo de mutações em circulação, como realizado por redes globais como a da Organização Mundial da Saúde (OMS), permite que sistemas de saúde e hospitais antecipem falhas terapêuticas e ajustem as diretrizes de tratamento empírico (Ref. 12, 13, 14). Para o profissional de CCIH, isso significa que os dados de vigilância regionais e globais devem informar diretamente as políticas locais de stewardship. O papel da CCIH é ser a ponte entre a epidemiologia global e a prática clínica local, traduzindo relatórios de vigilância em protocolos acionáveis para sua instituição.

III. Gestão de Infecções Virais em Cenários Nosocomiais de Alto Risco

A aplicação dos princípios de farmacologia e resistência antiviral ganha sua máxima importância no manejo de infecções em populações de alto risco e durante surtos hospitalares. Nesses cenários, a intervenção do profissional de CCIH é fundamental para prevenir a transmissão, otimizar o tratamento e mitigar o impacto clínico.

Controle de Surtos de Influenza em Ambiente Hospitalar

A influenza representa uma ameaça nosocomial significativa, com potencial para rápida disseminação em ambientes fechados e consequências graves para pacientes vulneráveis (Ref. 15, 16). Um surto em uma unidade de oncologia, por exemplo, demonstrou taxas de ataque de 70% entre os pacientes (7 de 10) e afetou 16 profissionais de saúde (Ref. 17).

A análise de tais surtos revela que a prevenção transcende a simples disponibilidade de antivirais e equipamentos de proteção. A transmissão é frequentemente impulsionada por uma complexa interação de fatores farmacológicos, logísticos e, crucialmente, culturais. O “presenteísmo” — a prática de profissionais de saúde trabalharem mesmo estando doentes — foi identificado como um dos principais motores de um surto, muitas vezes motivado por um “senso de dever” (Ref. 17). Isso demonstra que uma estratégia de controle eficaz deve ser multifacetada e integrada:

- Vigilância e Diagnóstico Rápido: A implementação de testes moleculares rápidos e precisos (RT-PCR) para todos os pacientes hospitalizados com síndrome gripal é essencial. Testes rápidos de antígeno, devido à sua baixa sensibilidade, não devem ser utilizados para descartar influenza em pacientes hospitalizados (Ref. 18).

- Vacinação: A vacinação anual de profissionais de saúde e pacientes de alto risco continua sendo a principal medida preventiva. Taxas elevadas de vacinação entre os profissionais estão associadas a uma redução na mortalidade de pacientes em instituições de longa permanência (Ref. 16).

- Precauções de Isolamento: A implementação imediata de precauções contra gotículas para pacientes com suspeita ou confirmação de influenza é mandatória. O debate sobre a importância relativa da transmissão por contato e aerossóis persiste, reforçando a necessidade de adesão rigorosa à higiene das mãos e ao uso adequado de EPIs (Ref. 16, 19).

- Uso Estratégico de Antivirais: O tratamento precoce com inibidores da neuraminidase (como o oseltamivir) é recomendado para todos os pacientes hospitalizados com influenza, independentemente do tempo de início dos sintomas, para reduzir o risco de complicações (Ref. 18, 20, 21). Além disso, a quimioprofilaxia com oseltamivir para pacientes e profissionais de saúde expostos e não vacinados é um componente chave para conter a disseminação durante um surto (Ref. 17).

Manejo de Herpesvírus em Pacientes Imunocomprometidos

Pacientes imunocomprometidos são particularmente suscetíveis a reativações graves de herpesvírus latentes (CMV, HSV, VZV, EBV), que podem se manifestar como doenças atípicas, disseminadas e com risco de vida (Ref. 6, 7, 8).

Citomegalovírus (CMV) em Transplantados: Um Paradigma de Risco e Inovação

O CMV é o patógeno viral mais importante no pós-transplante de órgãos sólidos (TOS) e de células-tronco hematopoiéticas (TCTH). O manejo do CMV exemplifica a evolução para uma terapia antiviral mais personalizada e estratégica.

- Estratificação de Risco: O risco de doença por CMV é mais alto em receptores soronegativos que recebem um órgão de um doador soropositivo (D+/R-), devido à ausência de imunidade pré-existente (Ref. 22, 23). A intensidade da imunossupressão também é um fator determinante.

- Estratégias Preventivas: Duas abordagens principais são utilizadas: a profilaxia universal, onde todos os pacientes de alto risco recebem um antiviral (geralmente valganciclovir) por um período fixo (ex: 3-6 meses); e a terapia preemptiva, onde os pacientes são monitorados regularmente com testes de carga viral (PCR), e o tratamento é iniciado apenas quando a viremia atinge um determinado limiar. Ambas as estratégias são eficazes, mas a profilaxia está associada ao risco de doença tardia por CMV após sua suspensão e maior pressão para resistência (Ref. 22, 24).

- Manejo da Resistência e Refratariedade: A infecção por CMV é considerada refratária quando a carga viral não diminui após pelo menos duas semanas de terapia antiviral em dose adequada. A resistência genotípica deve ser investigada nesses casos (Ref. 11, 25). O manejo de CMV resistente/refratário (R/R) é um desafio e geralmente envolve a redução da imunossupressão (quando possível) e a troca para agentes de segunda linha, como o foscarnet, que possui toxicidade renal significativa (Ref. 9, 10). A chegada de novos fármacos representa um avanço notável:

- Letermovir: Um inibidor da terminase viral, aprovado para profilaxia de CMV em TCTH e, mais recentemente, em receptores de transplante renal. Seu mecanismo de ação único o torna eficaz contra cepas resistentes aos inibidores da polimerase e seu perfil de segurança favorável (menor mielotoxicidade) o torna uma alternativa atraente ao valganciclovir (Ref. 4, 22, 24).

- Maribavir: Um inibidor da quinase viral UL97, aprovado para o tratamento de CMV R/R pós-transplante. Oferece uma opção oral para pacientes que falharam ou são intolerantes às terapias convencionais (Ref. 22, 24).

- Rumo à Personalização: A tendência atual é afastar-se de protocolos de duração fixa e caminhar para uma abordagem personalizada. O uso de ensaios que medem a imunidade celular específica para o CMV (como o Quantiferon-CMV ou o T-SPOT.CMV) pode ajudar a identificar pacientes que já desenvolveram uma resposta imune robusta e nos quais a profilaxia pode ser suspensa com segurança, minimizando a exposição a fármacos e o risco de doença tardia (Ref. 24, 26).

Infecções por HSV e VZV em Imunocomprometidos

O HSV e o VZV podem causar lesões atípicas, crônicas, hipertróficas e ulcerativas em pacientes imunocomprometidos, que não respondem à terapia padrão com aciclovir (Ref. 6, 8, 27). A suspeita de resistência deve ser alta em lesões que persistem ou progridem apesar do tratamento. A confirmação é feita por genotipagem, que geralmente revela mutações no gene da TK (Ref. 27). Nesses casos, o tratamento de escolha é o foscarnet intravenoso, que contorna o mecanismo de resistência dependente da TK (Ref. 27).

O manejo de infecções virais em populações de alto risco demonstra que a CCIH deve atuar como um integrador de sistemas. Não basta ter o antiviral correto; é preciso garantir que a logística de monitoramento (cargas virais), o diagnóstico laboratorial (testes de resistência), as políticas institucionais (protocolos de profilaxia) e a expertise clínica (ajuste de imunossupressão) estejam alinhados para otimizar os desfechos do paciente.

IV. O Imperativo do Stewardship de Antivirais (AVS): Uma Resposta Estratégica e Multidisciplinar

A crescente complexidade da terapia antiviral, somada à ameaça da resistência, torna insustentável uma abordagem reativa e individualizada ao uso desses medicamentos. Assim como os programas de stewardship de antibióticos se tornaram um pilar essencial do controle de infecção e da segurança do paciente, a implementação de programas formais de Stewardship de Antivirais (AVS) emerge como um imperativo para os hospitais modernos (Ref. 28, 29, 30).

Um programa de AVS pode ser definido como um conjunto de “intervenções coordenadas, desenhadas para melhorar e medir o uso apropriado de agentes antivirais” (Ref. 31). Seus objetivos são maximizar os desfechos clínicos, minimizar a toxicidade e os eventos adversos, reduzir custos e, fundamentalmente, limitar a pressão seletiva que impulsiona a emergência de resistência viral (Ref. 31, 32).

A estrutura de um programa de AVS pode ser eficazmente modelada a partir dos “Core Elements of Hospital Antibiotic Stewardship Programs” do CDC dos EUA, que fornecem um arcabouço comprovado e flexível (Ref. 33, 34). A adaptação desses elementos para o contexto antiviral é detalhada na Tabela 2.

Tabela 2: Elementos Essenciais para um Programa de Stewardship de Antivirais (AVS) Hospitalar

| Elemento Central | Objetivo | Exemplos de Ações em AVS |

| 1. Compromisso da Liderança | Garantir os recursos humanos, financeiros e de TI necessários para o funcionamento do programa. | Alocação de tempo protegido para a equipe de AVS (infectologista, farmacêutico); investimento em sistemas de informação para monitoramento do uso de antivirais. |

| 2. Responsabilidade (Accountability) | Designar líderes formais responsáveis pela gestão e pelos resultados do programa. | Nomeação de um médico infectologista e um farmacêutico clínico como colíderes do programa de AVS. |

| 3. Expertise Farmacêutica | Engajar farmacêuticos com treinamento em doenças infecciosas para liderar os esforços de melhoria. | Participação ativa do farmacêutico nas rondas de unidades de alto risco (ex: transplantes, UTI, oncologia) para revisar a terapia antiviral. |

| 4. Ação (Action) | Implementar intervenções para otimizar o uso de antivirais. | Auditoria Prospectiva com Feedback: Revisão diária das prescrições de antivirais de alto custo ou amplo espectro (ex: valganciclovir, foscarnet) com feedback direto ao prescritor. Pré-autorização: Exigir aprovação da equipe de AVS para o uso de agentes de segunda linha ou novos (ex: maribavir). Desenvolvimento de Diretrizes: Criar e disseminar protocolos institucionais para profilaxia e tratamento de CMV, manejo de surtos de influenza, etc. |

| 5. Monitoramento (Tracking) | Medir o uso de antivirais, o impacto das intervenções e os desfechos. | Monitorar o consumo de antivirais usando métricas como Dias de Terapia (DOT); acompanhar as taxas de resistência do CMV; medir a incidência de doença tardia por CMV. |

| 6. Relatórios (Reporting) | Comunicar regularmente os dados de uso, resistência e desfechos para as equipes clínicas e a liderança. | Apresentar relatórios trimestrais para as equipes de transplante sobre o uso de valganciclovir e as taxas de resistência do CMV. |

| 7. Educação | Educar os profissionais de saúde sobre o uso apropriado de antivirais, resistência e diretrizes locais. | Realizar sessões de educação continuada sobre o manejo de influenza nosocomial antes da temporada de gripe; criar materiais informativos sobre as interações medicamentosas de novos antivirais. |

A implementação prática de um AVS já demonstrou resultados tangíveis. Um programa abrangente focado em CMV em um centro de transplantes, utilizando a auditoria prospectiva com feedback como sua principal intervenção, conseguiu reduzir significativamente os dias de terapia com valganciclovir e a taxa de emergência de CMV resistente ao ganciclovir ao longo do tempo (Ref. 30). Isso não apenas melhora a segurança do paciente, reduzindo a toxicidade, mas também preserva a eficácia dos antivirais a longo prazo.

No contexto brasileiro, onde a cultura de stewardship de antimicrobianos está em plena expansão e é fortemente apoiada por portais como o ccih.med.br (Ref. 35, 36), a extensão dessa mentalidade para os antivirais é o próximo passo lógico e necessário. Os princípios de governança, estratégias proativas e reativas, e a integração com o laboratório de microbiologia, já defendidos para os antibióticos, são diretamente aplicáveis e igualmente cruciais para a gestão de antivirais (Ref. 35).

V. Conclusões e Horizontes Futuros: Rumo a uma Terapia Antiviral Personalizada e Sustentável

A jornada da terapia antiviral, desde os primeiros análogos de nucleosídeos até os sofisticados inibidores de enzimas virais, é uma história de notável sucesso científico. No entanto, o sucesso contínuo no ambiente hospitalar não é garantido. A eficácia do nosso arsenal terapêutico é constantemente desafiada pela capacidade evolutiva dos vírus, resultando em resistência que pode minar nossos melhores esforços terapêuticos.

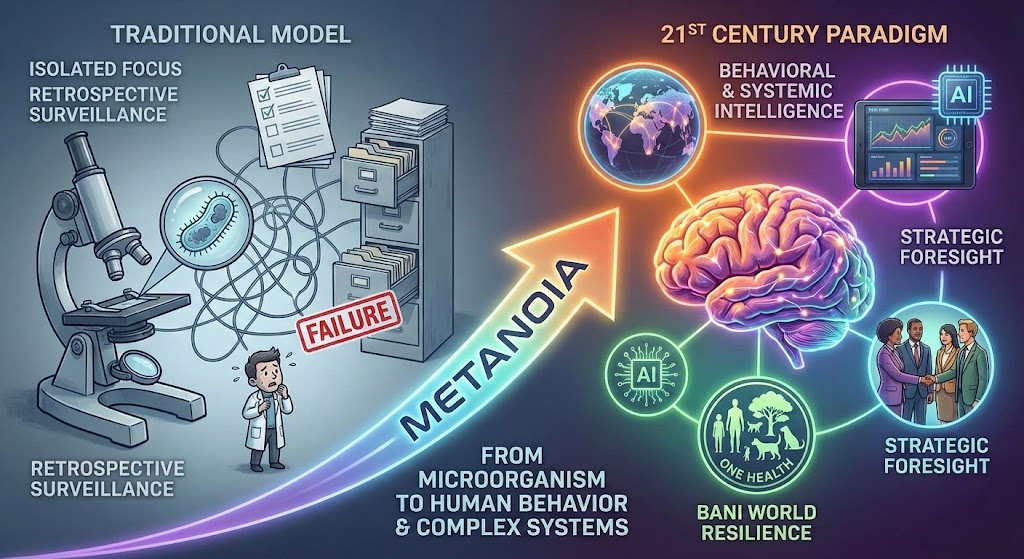

A análise apresentada neste artigo converge para uma conclusão central: o manejo eficaz de infecções virais nosocomiais exige uma mudança de paradigma, de uma abordagem reativa e focada no paciente individual para uma estratégia proativa, sistêmica e multidisciplinar. Esta estratégia é o Stewardship de Antivirais (AVS). A implementação de programas de AVS, fundamentados nos princípios de liderança, responsabilidade, ação e monitoramento, não é mais uma opção, mas uma necessidade para garantir a segurança do paciente e a sustentabilidade da terapia antiviral.

O profissional de controle de infecção hospitalar está em uma posição única e central para liderar essa transformação. Atuando como um integrador, a CCIH pode e deve conectar os pontos entre a epidemiologia global da resistência, as políticas institucionais, a prática clínica na beira do leito, a farmácia e o laboratório de diagnóstico. Seja na contenção de um surto de influenza, onde a cultura organizacional e a logística são tão importantes quanto o oseltamivir, ou no manejo complexo do CMV em um receptor de transplante, o papel da CCIH é orquestrar uma resposta coesa e baseada em evidências.

Os horizontes futuros são promissores, mas também desafiadores. O desenvolvimento contínuo de novos antivirais com mecanismos de ação inovadores oferece novas esperanças, mas também exige uma gestão ainda mais criteriosa para preservar sua eficácia. O avanço em diagnósticos, como os ensaios de imunidade celular para personalizar a duração da profilaxia de CMV e o sequenciamento genômico para vigilância rápida da resistência, capacitará uma terapia cada vez mais personalizada.

O chamado à ação para a comunidade de CCIH é claro: abraçar o desafio do stewardship de antivirais como a próxima fronteira na luta contra as infecções hospitalares. Ao fazê-lo, não apenas otimizamos o cuidado dos nossos pacientes hoje, mas também salvaguardamos a eficácia desses medicamentos vitais para as gerações futuras, garantindo que os triunfos da era antiviral não sejam revertidos pela maré da resistência.

A terapia antiviral não pode mais ser tratada como algo simples ou isolado. A emergência de resistência transforma casos antes tratáveis em desafios clínicos graves.

A CCIH deve assumir o protagonismo na gestão do risco viral dentro dos hospitais. A adoção de Programas de Stewardship de Antivirais, com vigilância ativa, auditoria clínica e protocolos consistentes, é o caminho para:

- reduzir falhas terapêuticas

• proteger pacientes de alto risco

• preservar a eficácia dos antivirais para o futuro

Quem domina essa pauta lidera. Quem ignora, reage tarde demais. O momento da mudança é agora

VI. Referências Bibliográficas Comentadas

- DOLIN, R.; MORGAN, J. Antiviral Agents: General Principles. In: Mandell, Douglas, and Bennett’s Principles and Practice of Infectious Diseases. 9. ed.: Elsevier, 2020. cap. 44. (Ref. 1)

- Resumo: Este capítulo fundamental fornece uma visão abrangente dos mecanismos de ação dos antivirais, classes de medicamentos e as bases da resistência viral. Serve como o alicerce científico para a discussão sobre o uso racional e os desafios terapêuticos abordados no artigo.

- ORGANIZAÇÃO PAN-AMERICANA DA SAÚDE (OPAS). Resistência antimicrobiana. Washington, D.C.: OPAS. Disponível em: https://www.paho.org/pt/topicos/resistencia-antimicrobiana. (Ref. 2)

- Resumo: Esta página informativa da OPAS contextualiza a resistência antimicrobiana, incluindo a viral, como uma ameaça crescente à saúde pública global, destacando seu impacto no tratamento de infecções e nos custos de saúde, reforçando a urgência do tema.

- BRASIL. Ministério da Saúde. Protocolo Clínico e Diretrizes Terapêuticas para Manejo da Infecção pelo HIV em Crianças e Adolescentes. Brasília, DF: Ministério da Saúde, 2018. Disponível em: https://www.gov.br/conitec/pt-br/midias/protocolos/protocolo-clinico-e-diretrizes-terapeuticas-para-manejo-da-infeccao-pelo-hiv-em-criancas-e-adolescentes-modulo-2-diagnostico-manejo-e-tratamento-de-criancas-e-adolescentes-vivendo-com-hiv.pdf. (Ref. 3)

- Resumo: O documento do Ministério da Saúde, embora focado em HIV, exemplifica a importância de se discutir mecanismos de ação dos antirretrovirais e resistência, corroborando a necessidade de educação e manejo especializado.

- AOKI, F. Y. Antiviral Drugs for Influenza and Other Respiratory Virus Infections. In: Mandell, Douglas, and Bennett’s Principles and Practice of Infectious Diseases. 9. ed.: Elsevier, 2020. cap. 45. (Ref. 4)

- Resumo: Este capítulo detalha os antivirais específicos para influenza e outros vírus respiratórios, fornecendo informações sobre espectro, farmacocinética e uso clínico de agentes como oseltamivir e baloxavir, essenciais para a seção sobre surtos nosocomiais.

- AOKI, F. Y. Antivirals Against Herpesviruses. In: Mandell, Douglas, and Bennett’s Principles and Practice of Infectious Diseases. 9. ed.: Elsevier, 2020. cap. 46. (Ref. 5)

- Resumo: Focado nos herpesvírus, este capítulo oferece um panorama detalhado sobre aciclovir, ganciclovir, foscarnet e outros agentes, incluindo seus mecanismos de ação e resistência, fundamentando a discussão sobre o manejo em pacientes imunocomprometidos.

- CHAU, A. S. et al. Disseminated herpes simplex virus with fulminant hepatic failure in an immunocompetent pregnant woman: a case report and review of the literature. Case Reports in Infectious Diseases, v. 2020, p. 8869389, 2020. DOI: 10.1155/2020/8869389. (Ref. 6)

- Resumo: Este relato de caso ilustra a gravidade potencial das infecções por herpesvírus mesmo em hospedeiros considerados imunocompetentes, como gestantes, destacando a necessidade de diagnóstico e tratamento rápidos.

- RAZONABLE, R. R.; HODEL, D. S. Herpesviruses in solid-organ transplant recipients. American Journal of Transplantation, v. 22, n. S3, p. 69-89, 2022. DOI: 10.1111/ajt.16975. (Ref. 7)

- Resumo: Uma revisão abrangente sobre a epidemiologia, manifestações clínicas e manejo de infecções por herpesvírus em receptores de transplante de órgãos sólidos, fornecendo dados cruciais sobre a população de maior risco.

- GIMÉNEZ, E. et al. Human herpesviruses in immunocompromised patients: molecular diagnosis and clinical management. Microorganisms, v. 11, n. 4, p. 954, 2023. DOI: 10.3390/microorganisms11040954. (Ref. 8)

- Resumo: O artigo foca no diagnóstico molecular e manejo clínico de infecções por herpesvírus em pacientes imunocomprometidos, reforçando a importância de abordagens diagnósticas rápidas e terapia direcionada nesse grupo.

- BOECKH, M.; LUSSO, P. How I treat cytomegalovirus in hematopoietic cell transplant recipients. Blood, v. 135, n. 5, p. 329-340, 2020. DOI: 10.1182/blood.2019001355. (Ref. 9)

- Resumo: Este artigo da série “How I Treat” oferece uma perspectiva prática e baseada em evidências sobre o manejo de CMV em receptores de TCTH, abordando profilaxia, terapia preemptiva e tratamento de doença estabelecida.

- KOTTON, C. N. et al. The third international consensus guidelines on the management of cytomegalovirus in solid-organ transplantation. Transplantation, v. 102, n. 9, p. e365-e388, 2018. DOI:(https://doi.org/10.1097/TP.0000000000002325). (Ref. 10)

- Resumo: As diretrizes de consenso internacional fornecem recomendações detalhadas para o manejo de CMV em receptores de TOS, sendo uma referência fundamental para a prática clínica e para a elaboração de protocolos institucionais.

- LISCANO-GUTIÉRREZ, C. et al. Resistant/refractory cytomegalovirus infection and disease in solid organ transplant recipients: a new era of treatment. Transplant International, v. 36, p. 11785, 2023. DOI: 10.3389/ti.2023.11785. (Ref. 11)

- Resumo: Esta revisão foca nas novas opções de tratamento para CMV resistente/refratário, como maribavir e letermovir, destacando a evolução do manejo para além das terapias convencionais e seus desafios.

- HURT, A. C. The epidemiology and spread of drug resistant human influenza viruses. Current Opinion in Virology, v. 8, p. 22-29, 2014. DOI: 10.1016/j.coviro.2014.04.009. (Ref. 12)

- Resumo: O artigo revisa a epidemiologia da resistência do vírus influenza a antivirais, explicando como cepas resistentes emergem e se disseminam globalmente, um ponto crucial para a vigilância e políticas de saúde pública.

- WORLD HEALTH ORGANIZATION (WHO). Antiviral susceptibility of influenza viruses. Geneva: WHO. Disponível em: https://www.who.int/teams/global-influenza-programme/laboratory-network/quality-assurance/antiviral-susceptibility-influenza. (Ref. 13)

- Resumo: A página da OMS detalha as metodologias e a importância da vigilância da suscetibilidade do influenza a antivirais, servindo como uma referência para a necessidade de monitoramento contínuo da resistência.

- ZAMBON, M.; MCKIM-BRESCHKIN, J. L. Surveillance and laboratory testing of influenza neuraminidase inhibitor resistance. Public Health England, 2018. Disponível em: https://assets.publishing.service.gov.uk/media/5bf2e3bbed915d1837fa2369/surveillance_and_laboratory_testing_of_influenza_neuraminidase_inhibitor_resistance.pdf. (Ref. 14)

- Resumo: Este documento da Public Health England descreve a estratégia de vigilância para resistência aos inibidores da neuraminidase no Reino Unido, oferecendo um modelo prático de como a vigilância laboratorial informa a gestão clínica.

- WEBER, D. J. et al. Nosocomial infections in the elderly. Infectious Disease Clinics of North America, v. 34, n. 1, p. 1-28, 2020. DOI: 10.1016/j.idc.2019.10.007. (Ref. 15)

- Resumo: Embora amplo, o artigo aborda o risco aumentado de infecções nosocomiais, incluindo as virais, em populações idosas, um grupo de alta vulnerabilidade frequentemente encontrado em hospitais.

- MUNRO, A. et al. Influenza virus is a cause of spring-summer nosocomial outbreak in a non-outbreak year. Journal of Hospital Infection, v. 100, n. 2, p. e115-e121, 2018. DOI: 10.1016/j.jhin.2018.06.014. (Ref. 16)

- Resumo: Este estudo de caso de um surto nosocomial de influenza B fora da temporada típica destaca a importância da vigilância contínua e da aplicação de medidas de controle de infecção durante todo o ano.

- LEKHU, F. C. et al. Nosocomial outbreak of influenza A H3N2 in an inpatient oncology unit related to health care workers presenting to work while ill. American Journal of Infection Control, v. 47, n. 5, p. 574-576, 2019. DOI: 10.1016/j.ajic.2018.10.015. (Ref. 17)

- Resumo: Este relato de surto é um exemplo prático e contundente do impacto do presenteísmo de profissionais de saúde na transmissão de influenza para pacientes vulneráveis, reforçando a necessidade de políticas institucionais claras.

- UYEKİ, T. M. et al. Clinical practice guidelines by the Infectious Diseases Society of America: 2018 update on diagnosis, treatment, chemoprophylaxis, and institutional outbreak management of seasonal influenza. Clinical Infectious Diseases, v. 68, n. 6, p. e1-e47, 2019. DOI: 10.1093/cid/ciy866. (Ref. 18)

- Resumo: As diretrizes da IDSA são a principal referência para o manejo clínico da influenza, incluindo diagnóstico, tratamento e controle de surtos institucionais, fornecendo recomendações baseadas em evidências para a prática hospitalar.

- MALOSH, R. E. et al. Prevention and control of influenza in US healthcare settings. Clinical Infectious Diseases, v. 74, n. 8, p. 1474-1480, 2022. DOI: 10.1093/cid/ciab545. (Ref. 19)

- Resumo: Este artigo revisa as estratégias de prevenção e controle da influenza em ambientes de saúde, enfatizando a vacinação, o uso de antivirais e as precauções de controle de infecção como um pacote de intervenções.

- CENTERS FOR DISEASE CONTROL AND PREVENTION (CDC). Influenza antiviral medications: summary for clinicians. Atlanta: CDC. Disponível em: https://www.cdc.gov/flu/professionals/antivirals/summary-clinicians.htm. (Ref. 20)

- Resumo: Este sumário do CDC oferece orientações práticas e atualizadas para clínicos sobre o uso de medicamentos antivirais para influenza, incluindo dosagem, indicações e manejo da resistência.

- HAESEKER, J. J. et al. Characteristics of hospitalized adults with laboratory-confirmed influenza, FluSurv-NET, United States, 2021–22. Morbidity and Mortality Weekly Report, v. 72, n. 34, p. 917-923, 2023. DOI: 10.15585/mmwr.mm7234a2. (Ref. 21)

- Resumo: Dados de vigilância recentes do CDC sobre pacientes hospitalizados com influenza, destacando a importância do tratamento antiviral oportuno para reduzir complicações, especialmente em populações de risco.

- CAMARGO, J. F.; KOMANDURI, K. V. Novel therapeutic approaches to cytomegalovirus in hematopoietic stem cell transplantation. Current Opinion in Infectious Diseases, v. 32, n. 4, p. 301-309, 2019. DOI: 10.1097/QCO.0000000000000561. (Ref. 22)

- Resumo: Esta revisão aborda as novas terapias para CMV em TCTH, incluindo letermovir e maribavir, discutindo seu lugar na prática clínica e o impacto no manejo de infecções resistentes.

- GABARDI, S. et al. Cytomegalovirus infection and disease in kidney transplant recipients: an update on prevention and treatment. Journal of Nephrology, v. 36, n. 1, p. 79-96, 2023. DOI: 10.1007/s40620-022-01449-7. (Ref. 23)

- Resumo: Um artigo de atualização focado em receptores de transplante renal, que detalha as estratégias atuais de prevenção e tratamento de CMV, incluindo o papel do letermovir e o manejo da resistência.

- AZEVEDO, L. S. et al. Recent advances in the prevention and treatment of cytomegalovirus infection in solid organ transplant recipients. Expert Review of Anti-infective Therapy, v. 22, n. 2, p. 119-133, 2024. DOI: 10.1080/14787210.2024.2309197. (Ref. 24)

- Resumo: Uma revisão muito recente que sumariza os avanços no manejo do CMV em TOS, discutindo o papel da imunidade mediada por células T, letermovir e maribavir, alinhada com as conclusões do artigo.

- KOTTON, C. N. CMV: prevention, diagnosis and therapy. American Journal of Transplantation, v. 21, n. S3, p. 24-32, 2021. DOI: 10.1111/ajt.16527. (Ref. 25)

- Resumo: Uma revisão concisa e autoritária sobre os pilares do manejo do CMV em transplantes, cobrindo prevenção, diagnóstico e terapia, escrita por uma das principais especialistas na área.

- MANUEL, O. et al. Assessment of cytomegalovirus-specific cell-mediated immunity for the prediction of cytomegalovirus disease in high-risk solid-organ transplant recipients: a multicenter cohort study. Clinical Infectious Diseases, v. 56, n. 6, p. 817-824, 2013. DOI: 10.1093/cid/cis1021. (Ref. 26)

- Resumo: Este estudo de coorte demonstra o valor preditivo dos ensaios de imunidade celular para CMV, apoiando seu uso para personalizar a duração da profilaxia e identificar pacientes com maior risco de doença.

- PATEL, K. et al. Hypertrophic herpes simplex virus type 2 in an immunocompromised patient with myelofibrosis. CMAJ, v. 195, n. 13, p. E479-E481, 2023. DOI: 10.1503/cmaj.221239. (Ref. 27)

- Resumo: Relato de caso que ilustra uma apresentação atípica e resistente de HSV-2 em um paciente imunocomprometido, detalhando o diagnóstico de resistência e o sucesso do tratamento com foscarnet.

- JORGENSON, M. R. et al. Implementation of a multidisciplinary initiative to improve cytomegalovirus (CMV) prevention and treatment at a large academic medical center. Transplant Infectious Disease, v. 22, n. 2, p. e13238, 2020. DOI: 10.1111/tid.13238. (Ref. 28)

- Resumo: Este estudo descreve a implementação bem-sucedida de um programa de stewardship focado em CMV, demonstrando redução no uso de antivirais e na taxa de resistência, servindo como um modelo prático para AVS.

- AITKEN, S. L. et al. Antiviral stewardship: a position statement of the Society of Infectious Diseases Pharmacists. Diagnostic Microbiology and Infectious Disease, v. 91, n. 4, p. 359-366, 2018. DOI: 10.1016/j.diagmicrobio.2018.04.004. (Ref. 29)

- Resumo: Uma declaração de posicionamento que define e justifica a necessidade de programas de stewardship de antivirais, delineando o papel crucial do farmacêutico e as áreas prioritárias de intervenção.

- JORGENSON, M. R.; SMITH, T. T. Antiviral stewardship in transplant recipients. Current Infectious Disease Reports, v. 26, n. 2, p. 43-52, 2024. DOI: 10.1007/s11908-023-00818-z. (Ref. 30)

- Resumo: Uma revisão recente e focada que destaca as oportunidades e intervenções de AVS para múltiplos vírus em pacientes transplantados, fornecendo a base para a seção de stewardship do artigo.

- INFECTIOUS DISEASES SOCIETY OF AMERICA (IDSA). Antimicrobial Stewardship. Arlington, VA: IDSA. Disponível em: https://www.idsociety.org/practice-resources/practice-tools/antimicrobial-stewardship/. (Ref. 31)

- Resumo: A página da IDSA define os princípios e objetivos do stewardship de antimicrobianos, que servem como base para a extrapolação para o AVS.

- INFECTIOUS DISEASES SOCIETY OF AMERICA (IDSA). Antimicrobial Resistance. Arlington, VA: IDSA. Disponível em:(https://www.idsociety.org/ID-topics/special-topics/antimicrobial-resistance/). (Ref. 32)

- Resumo: Detalha os esforços da IDSA no combate à resistência antimicrobiana, incluindo advocacy, educação e desenvolvimento de diretrizes, contextualizando a importância do stewardship.

- CENTERS FOR DISEASE CONTROL AND PREVENTION (CDC). The Core Elements of Hospital Antibiotic Stewardship Programs. Atlanta: CDC, 2019. Disponível em: https://www.cdc.gov/antibiotic-use/hcp/core-elements/hospital.html. (Ref. 33)

- Resumo: O documento do CDC que estabelece os sete elementos centrais para programas de stewardship de antibióticos em hospitais, que foram adaptados neste artigo para a criação de um programa de AVS.

- THE JOINT COMMISSION. New antibiotic stewardship requirements. Oakbrook Terrace, IL: The Joint Commission. Disponível em: https://doseme-rx.com/vancomycin/articles/new-antibiotic-stewardship-requirements. (Ref. 34)

- Resumo: O artigo discute os novos requisitos da Joint Commission para programas de stewardship, reforçando a institucionalização e a importância desses programas para a acreditação hospitalar.

- INSTITUTO CCIH+. O impacto da gestão de antimicrobianos na redução da resistência. Disponível em: https://www.ccih.med.br/o-impacto-da-gestao-de-antimicrobianos-na-reducao-da-resistencia/. (Ref. 35)

- Resumo: Este artigo do próprio site alvo discute a urgência da resistência e os pilares da gestão de antimicrobianos, estabelecendo um link direto com o público e o tom do portal.

- INSTITUTO CCIH+. O que vai alterar na antibioticoterapia que a CCIH precisa saber? Disponível em: https://www.ccih.med.br/o-que-vai-alterar-na-antibioticoterapia-que-a-ccih-precisa-saber/. (Ref. 36)

- Resumo: O artigo aborda os desafios da resistência aos carbapenêmicos e menciona o potencial antiviral de compostos naturais, mostrando o interesse do portal em temas de resistência e terapia antimicrobiana.

- ALVIM, A. L. S.; COUTO, B. R. M. G.; GAZZINELLI, A. Qualidade das práticas de profissionais dos programas de controle de infecção no Brasil: estudo transversal. Escola Anna Nery, v. 27, p. e20220229, 2023. DOI: 10.1590/2177-9465-EAN-2022-0229. (Ref. 37)

- Resumo: Este estudo transversal avalia a qualidade dos programas de controle de infecção no Brasil, mostrando que fatores como tamanho do hospital e método de vigilância impactam a qualidade, e aponta para um desempenho geral precário, reforçando a necessidade de melhorias e programas como o AVS.

Autor

Antonio Tadeu Fernandes:

https://www.linkedin.com/in/mba-gest%C3%A3o-ccih-a-tadeu-fernandes-11275529/

https://www.instagram.com/tadeuccih/

#ControleDeInfecção #AntiviralStewardship #SegurançaDoPaciente #CCIH #Infectologia #FarmáciaClínica #GestãoHospitalar #ResistênciaAntimicrobiana

Instituto CCIH+ Parceria permanente entre você e os melhores professores na sua área de atuação

Conheça nossos cursos de especialização ou MBA:

MBA Gestão em Saúde e Controle de Infecção

MBA Gestão em Centro de Material e Esterilização

MBA EQS – Gestão da Segurança do Paciente e governança clínica