O controle de infecção precisa de um novo paradigma que é o Imuno-Stewardship, que coloca os pacientes como o centro de seu cuidado, e os profissionais de saúde compreendendo as consequencias de suas condutas provocando a disbiose no microbioma humano, ponto inicial das IRAS.

Por décadas, o foco na prevenção e controle das infecções hospitalares esteve voltado para a higienização do ambiente, a esterilização de materiais e o uso racional de antibióticos. Mas há um campo de batalha silencioso e decisivo que muitas vezes é negligenciado: a imunidade inata do próprio paciente.

Este artigo revela como essa defesa invisível — formada por barreiras físicas, microbioma e células imunes — pode ser comprometida justamente pelas práticas assistenciais, criando o “hospedeiro vulnerável”. Mais do que combater o micróbio, o verdadeiro desafio do século XXI é fortalecer o paciente.

FAQ Page: Imuno-Stewardship para Profissionais de Saúde

Aqui estão 20 perguntas e respostas essenciais sobre Imuno-Stewardship, um novo paradigma no controle de infecções hospitalares.

- O que é Imuno-Stewardship?

O Imuno-Stewardship é uma abordagem proativa e centrada no paciente para o controle de infecções, que visa otimizar o sistema imunológico do hospedeiro. Em vez de focar apenas no combate aos patógenos, essa estratégia busca fortalecer as defesas naturais do corpo para prevenir e combater infecções de forma mais eficaz.

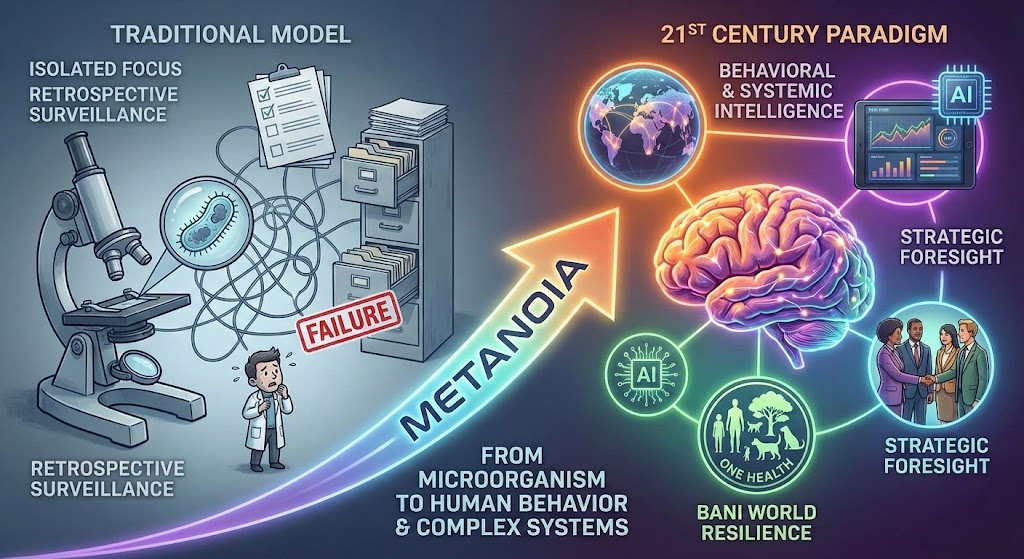

- Qual é a principal mudança de paradigma proposta pelo Imuno-Stewardship?

A principal mudança é a transição de um modelo reativo, focado no patógeno, para um modelo proativo, focado no hospedeiro. Isso significa que, além de usar antimicrobianos de forma racional, os profissionais de saúde devem considerar como as intervenções médicas afetam a imunidade do paciente e buscar maneiras de preservá-la e fortalecê-la.

- Quais são os pilares do Imuno-Stewardship?

O Imuno-Stewardship se baseia em três pilares principais:

- Microbiome Stewardship: Gerenciamento e preservação da microbiota do paciente.

- Imunidade Treinada: Utilização de estímulos para “treinar” a imunidade inata.

- Nutrição Imunomoduladora: Uso de nutrientes para modular a resposta imune.

- Referência: Imuno-Stewardship: O Futuro do Controle de Infecções em Hospitais

- O que é Microbiome Stewardship?

É o conjunto de práticas que visam preservar e restaurar a microbiota saudável do paciente. Isso inclui o uso criterioso de antibióticos, a utilização de probióticos e prebióticos, e a consideração do impacto de outras intervenções na comunidade microbiana do paciente.

- Como a microbiota intestinal influencia a imunidade?

A microbiota intestinal desempenha um papel crucial na maturação e na modulação do sistema imunológico. Ela ajuda a educar as células imunes, a manter a integridade da barreira intestinal e a competir com patógenos por nutrientes e espaço.

- O que é “imunidade treinada”?

A imunidade treinada é a capacidade da imunidade inata de “lembrar” de encontros anteriores com patógenos, resultando em uma resposta mais rápida e robusta a infecções subsequentes. Isso pode ser induzido por certas vacinas e imunoestimulantes.

- Referência: Protocolos para Imunidade Treinada

- Como a imunidade treinada pode ser aplicada na prática clínica?

A imunidade treinada pode ser explorada para proteger pacientes de alto risco contra infecções oportunistas. O uso de imunoestimulantes não específicos pode “preparar” o sistema imune inato, tornando-o mais resiliente a uma variedade de patógenos.

- O que é nutrição imunomoduladora?

É a utilização de nutrientes específicos, como glutamina, arginina, ômega-3, vitaminas e minerais, para modular a resposta inflamatória e otimizar a função imune. A nutrição imunomoduladora pode ser administrada por via oral, enteral ou parenteral.

- Referência: O que é terapia nutricional imunomoduladora?

- Quais pacientes se beneficiam da nutrição imunomoduladora?

Pacientes em estado crítico, pacientes cirúrgicos, pacientes com câncer e outros pacientes com risco aumentado de infecção podem se beneficiar da nutrição imunomoduladora para melhorar seus desfechos clínicos.

- Qual é o papel do profissional de controle de infecção no Imuno-Stewardship?

O profissional de controle de infecção evolui de um fiscal de protocolos para um consultor clínico integrado, um “imunologista prático” que colabora com a equipe multidisciplinar para tomar decisões que fortaleçam as defesas do paciente.

- Como o Imuno-Stewardship se relaciona com o Antimicrobial Stewardship?

O Imuno-Stewardship complementa o Antimicrobial Stewardship. Enquanto o Antimicrobial Stewardship foca no uso racional de antimicrobianos para combater a resistência, o Imuno-Stewardship foca em fortalecer o hospedeiro para que ele possa resistir melhor às infecções, reduzindo a necessidade de antimicrobianos.

- Referência: O que é um programa antimicrobial stewardship?

- Quais são os principais desafios para a implementação do Imuno-Stewardship?

Os principais desafios incluem a complexidade da resposta imune, a dificuldade de traduzir a pesquisa básica em prática clínica e a necessidade de mais estudos para validar as intervenções de Imuno-Stewardship.

- Como o Imuno-Stewardship pode impactar o tratamento de pacientes imunossuprimidos?

Para pacientes imunossuprimidos, o Imuno-Stewardship é particularmente promissor. Ao focar em fortalecer as defesas remanescentes e em modular a resposta imune, é possível reduzir o risco de infecções graves nesses pacientes.

- Referência: Controle de infecção em imunossuprimidos – CCIH Cursos MBA (YouTube) (Por favor, note que um vídeo específico sobre este tópico não foi encontrado no canal, mas o conceito geral de Imuno-Stewardship se aplica fortemente a este grupo de pacientes.)

- Qual é o papel da equipe multidisciplinar no Imuno-Stewardship?

O Imuno-Stewardship requer uma abordagem colaborativa entre médicos, enfermeiros, farmacêuticos, nutricionistas e outros profissionais de saúde. Cada membro da equipe tem um papel a desempenhar na implementação das estratégias de Imuno-Stewardship.

- Como a monitorização da resposta imune pode guiar as intervenções de Imuno-Stewardship?

A monitorização de biomarcadores inflamatórios e imunológicos pode ajudar a identificar pacientes que se beneficiariam de intervenções de Imuno-Stewardship e a avaliar a eficácia dessas intervenções.

- O Imuno-Stewardship pode ajudar a combater a sepse?

Sim, o Imuno-Stewardship tem o potencial de melhorar a prevenção e o tratamento da sepse. Ao fortalecer a resposta imune do hospedeiro e modular a resposta inflamatória, é possível reduzir a incidência e a gravidade da sepse.

- Existem evidências científicas que suportam o Imuno-Stewardship?

Sim, há um corpo crescente de evidências que suportam os pilares do Imuno-Stewardship, incluindo estudos sobre a importância da microbiota, os benefícios da imunidade treinada e a eficácia da nutrição imunomoduladora.

- Como posso começar a implementar os princípios do Imuno-Stewardship na minha prática?

Você pode começar por avaliar como as suas práticas atuais impactam a imunidade dos seus pacientes. Considere o uso de antibióticos, o suporte nutricional e outras intervenções. Busque colaborar com a equipe multidisciplinar para desenvolver estratégias de Imuno-Stewardship.

- Onde posso encontrar mais informações sobre Imuno-Stewardship?

Você pode encontrar mais informações em artigos científicos, diretrizes de sociedades de especialidades e em canais de educação continuada, como o canal da CCIH Cursos MBA no YouTube.

- Referência: CCIH Cursos MBA – YouTube

- Qual é o futuro do Imuno-Stewardship?

O futuro do Imuno-Stewardship é promissor. Com o avanço da nossa compreensão da imunologia e da microbiota, novas estratégias de Imuno-Stewardship serão desenvolvidas, personalizando o cuidado ao paciente e tornando o controle de infecções ainda mais eficaz.

A Batalha Invisível no Ambiente de Cuidado

No complexo ecossistema de um hospital, a batalha contra as Infecções Relacionadas à Assistência à Saúde (IRAS) é travada em múltiplas frentes. Por décadas, o foco predominante do controle de infecção hospitalar tem sido direcionado ao ambiente e ao patógeno: a desinfecção de superfícies, a esterilização de materiais, a higiene das mãos e o uso criterioso de antimicrobianos. Estas são, inquestionavelmente, pedras angulares da segurança do paciente. Contudo, uma perspectiva emergente, impulsionada por avanços na imunologia e na microbiologia, nos compele a voltar nosso olhar para um campo de batalha frequentemente subestimado, mas absolutamente central: o próprio paciente. Este artigo propõe uma análise aprofundada da imunidade inata, a vanguarda silenciosa do organismo, e argumenta que a sua compreensão e proteção representam a próxima fronteira na prevenção de IRAS.

Um paciente que adentra uma instituição de saúde não é uma tela em branco, mas um ecossistema complexo, cujo equilíbrio interno está prestes a ser profundamente desafiado. A própria natureza do cuidado médico moderno, com seus procedimentos invasivos, terapias imunossupressoras e uso intensivo de antibióticos, pode paradoxalmente desmantelar as defesas mais fundamentais do hospedeiro. Esta realidade nos força a evoluir da clássica “Teoria dos Germes”, que postula uma relação linear entre um patógeno e uma doença, para uma “Teoria Ecológica da Infecção” (Ref. 1). Nesta visão mais sofisticada, a infecção não é meramente um ato de invasão, mas frequentemente o resultado de uma desestabilização do ecossistema interno do hospedeiro, uma quebra na homeostase que cria uma janela de oportunidade para microrganismos, muitos dos quais já habitam nosso corpo, se tornarem patogênicos (Ref. 2).

O objetivo deste trabalho é, portanto, duplo. Primeiramente, dissecar os componentes essenciais do sistema imune inato — desde as barreiras físico-químicas e o microbioma até os complexos sistemas de reconhecimento molecular e resposta celular — com base no conhecimento científico atual. Em segundo lugar, analisar criticamente como o ambiente hospitalar e as intervenções terapêuticas impactam cada um desses pilares, aumentando a vulnerabilidade do paciente. Ao final, exploraremos como essa perspectiva centrada no hospedeiro pode inspirar novas estratégias de prevenção, movendo o campo do controle de infecção de um paradigma puramente reativo e focado na erradicação para um modelo proativo, que busca ativamente preservar e fortalecer a resiliência do paciente. A verdadeira maestria no controle de infecção hospitalar do século XXI residirá não apenas em nossa habilidade de combater o micróbio, mas em nossa sabedoria para proteger o hospedeiro.

Os Pilares da Defesa Inata: Uma Perspectiva Moderna

O sistema imune inato representa a primeira e mais fundamental linha de defesa do organismo. É um sistema evolutivamente antigo, pré-programado para fornecer uma resposta imediata e não específica contra uma vasta gama de ameaças microbianas (Ref. 3, 4). Diferente da imunidade adaptativa, que leva dias para se desenvolver e é altamente específica, a imunidade inata está sempre de prontidão, operando através de um contínuo de barreiras físicas, químicas e celulares que devem ser superadas para que uma infecção se estabeleça (Ref. 3). A compreensão de seus mecanismos é a base para entender a vulnerabilidade do paciente hospitalizado.

A Fortaleza Externa: Barreiras Físico-Químicas e o Microbioma como Órgão Imune Ativo

A primeira confrontação entre um potencial patógeno e o hospedeiro ocorre em suas superfícies de contato com o meio externo. Estas não são meras fronteiras passivas, mas sim estruturas dinâmicas e multifuncionais de defesa.

A pele e as membranas mucosas que revestem os tratos respiratório, gastrointestinal e geniturinário constituem uma formidável barreira física. Suas células epiteliais são firmemente unidas por junções oclusivas (tight junctions), que limitam a passagem de microrganismos (Ref. 3). A integridade morfológica desta barreira é a primeira condição para a proteção. A pele, com seu pH ligeiramente ácido (em torno de 4.5-6.0), sua relativa secura e o processo contínuo de descamação, cria um ambiente inóspito para muitos micróbios (Ref. 4). As mucosas, por sua vez, são protegidas por uma camada de muco — uma mistura viscosa de glicoproteínas chamadas mucinas — que aprisiona fisicamente os microrganismos e facilita sua remoção mecânica, seja pelo movimento ciliar no trato respiratório ou pelo peristaltismo no intestino (Ref. 5).

Somam-se a estas defesas físicas um arsenal de barreiras químicas. As células epiteliais e imunes secretam uma variedade de peptídeos e proteínas antimicrobianas (AMPs), como as defensinas e a catelicidina LL-37, que possuem atividade de amplo espectro contra bactérias, fungos e vírus, muitas vezes agindo através da desestabilização de suas membranas celulares (Ref. 4). Secreções como lágrimas, saliva e fluidos prostáticos contêm enzimas como a lisozima, que degrada o peptidoglicano da parede celular de bactérias Gram-positivas, e a lactoferrina, que sequestra o ferro essencial para o crescimento microbiano (Ref. 4, 5).

Talvez a mais profunda mudança em nossa compreensão das barreiras de defesa seja o reconhecimento do microbioma comensal como um órgão imune ativo e indispensável. Longe de serem passageiros inertes, as comunidades de microrganismos que habitam nossa pele e mucosas atuam em simbiose com o hospedeiro para manter a saúde (Ref. 6). Este exército de micróbios amigos constitui uma barreira biológica crucial através de um processo conhecido como resistência à colonização. Eles competem diretamente com patógenos por nutrientes e sítios de adesão, produzem substâncias inibitórias como ácidos graxos de cadeia curta e bacteriocinas, e, fundamentalmente, “educam” e modulam o sistema imune local, mantendo-o em um estado de alerta equilibrado, sem gerar inflamação excessiva (Ref. 1, 3, 7). Uma disrupção neste delicado equilíbrio — a disbiose — tem o potencial de predispor o hospedeiro a doenças locais e sistêmicas, sendo um fator de risco central para muitas IRAS (Ref. 1, 3).

O Sistema de Vigilância Molecular: Reconhecendo o Perigo

Quando as barreiras primárias são violadas, a próxima linha de defesa é ativada. O sistema imune inato não reconhece cada patógeno individualmente, mas sim classes de microrganismos através da detecção de estruturas moleculares conservadas e essenciais para a sua sobrevivência. Estas estruturas são denominadas Padrões Moleculares Associados a Patógenos (PAMPs) (Ref. 3). Exemplos clássicos incluem o lipopolissacarídeo (LPS) da parede de bactérias Gram-negativas, o peptidoglicano de bactérias Gram-positivas, a flagelina de bactérias flageladas, e ácidos nucleicos virais como o RNA de fita dupla (Ref. 8).

A detecção dos PAMPs é realizada por uma família de proteínas do hospedeiro chamadas Receptores de Reconhecimento de Padrões (PRRs) (Ref. 3, 8). Estes receptores estão estrategicamente localizados em diferentes compartimentos celulares para vigiar todos os possíveis locais de invasão:

- Receptores Toll-like (TLRs): São os PRRs mais bem caracterizados. Alguns estão na superfície celular (como TLR4, que reconhece LPS, e TLR2, que reconhece lipoproteínas) para detectar patógenos extracelulares, enquanto outros estão em vesículas intracelulares (como TLR3, TLR7 e TLR8, que reconhecem ácidos nucleicos virais) para identificar microrganismos que invadiram a célula (Ref. 9).

- Receptores NOD-like (NLRs): Localizados no citosol, estes sensores detectam componentes bacterianos e sinais de estresse celular, podendo agregar-se em grandes complexos multiproteicos chamados inflamassomas, que ativam a resposta inflamatória (Ref. 9).

- Receptores de Lectina tipo C (CLRs): Expressos principalmente na superfície de células mieloides, como macrófagos e células dendríticas, os CLRs (ex: Dectina-1) reconhecem carboidratos complexos, como as β-glucanas, presentes na parede celular de fungos, sendo essenciais para a imunidade antifúngica (Ref. 9).

- Receptores RIG-I-like (RLRs): São sensores citosólicos que detectam RNA viral, desencadeando uma potente resposta antiviral mediada por interferons do tipo I (Ref. 9).

Uma faceta igualmente crucial da vigilância inata é sua capacidade de reconhecer não apenas o “não-próprio”, mas também o “próprio-alterado” ou “próprio-em-perigo”. Células do hospedeiro que sofrem estresse, dano ou morte necrótica liberam moléculas intracelulares que normalmente não estariam presentes no meio extracelular. Estas moléculas, como a proteína HMGB1, ATP e cristais de ácido úrico, funcionam como sinais de alarme endógenos, denominados Padrões Moleculares Associados ao Dano (DAMPs) (Ref. 9). Os DAMPs podem ser reconhecidos por vários dos mesmos PRRs que detectam PAMPs (ex: TLR2 e TLR4), iniciando uma resposta inflamatória mesmo na ausência de infecção, um fenômeno conhecido como inflamação estéril.

A capacidade de reconhecer tanto PAMPs quanto DAMPs tem uma implicação profunda no contexto hospitalar. Um procedimento cirúrgico, por exemplo, causa um dano tecidual significativo, resultando em uma maciça liberação de DAMPs que preparam o terreno inflamatório. Se, nesse cenário, houver uma contaminação bacteriana, mesmo que mínima, a introdução de PAMPs em um tecido já “alarmado” pelos DAMPs pode desencadear uma resposta inflamatória sinérgica e desproporcionalmente robusta. Isso ajuda a explicar por que infecções de sítio cirúrgico podem ser tão graves: a batalha não começa com a chegada da bactéria, mas com o trauma cirúrgico que já colocou o sistema imune do hospedeiro em estado de alerta máximo.

A Resposta Orquestrada: Da Detecção à Eliminação

Uma vez que os sensores do sistema imune inato detectam a presença de um patógeno ou de dano tecidual, uma cascata de eventos altamente coordenada é posta em movimento. Esta resposta efetora visa conter e eliminar a ameaça, reparar o tecido danificado e, crucialmente, instruir e ativar o sistema imune adaptativo para uma defesa mais específica e duradoura.

As Tropas de Choque: Fagocitose e a Morte Celular Programada

No centro da resposta celular inata estão os fagócitos, células especializadas na ingestão e destruição de microrganismos, detritos celulares e células mortas. Os principais “fagócitos profissionais” são os neutrófilos e os macrófagos (Ref. 10).

- Neutrófilos: São os leucócitos mais abundantes no sangue e constituem a primeira onda de células a serem recrutadas para um sítio de infecção. Atraídos por sinais químicos, eles migram rapidamente da circulação para os tecidos, onde atuam como “tropas de choque”. Sua principal função é a fagocitose, engolfando patógenos em uma vesícula chamada fagossomo. O fagossomo então se funde com lisossomos, formando o fagolisossomo, um ambiente hostil onde o micróbio é destruído por uma combinação de enzimas hidrolíticas, peptídeos antimicrobianos e, mais notavelmente, pela produção de um “surto oxidativo” — a geração de grandes quantidades de espécies reativas de oxigênio (ROS), como o superóxido e o peróxido de hidrogênio (Ref. 10).

- Macrófagos: São células de vida longa, residentes nos tecidos, onde atuam como sentinelas. Além de serem fagócitos potentes, os macrófagos desempenham um papel central como orquestradores da resposta imune, secretando citocinas que recrutam outras células e iniciando o processo de reparo tecidual após a eliminação da ameaça (Ref. 10).

Além da fagocitose, o organismo dispõe de outros mecanismos para lidar com ameaças, especialmente aquelas que se escondem dentro de suas próprias células. A autofagia (“comer a si mesmo”) é um processo celular de degradação de componentes citosólicos que foi cooptado pela imunidade como um mecanismo de defesa. Ela pode capturar e eliminar patógenos intracelulares, como Mycobacterium tuberculosis, entregando-os para a degradação lisossômica (Ref. 10).

Outra linha de defesa crucial contra patógenos intracelulares, particularmente vírus, é mediada pelas células Natural Killer (NK). Estas são linfócitos inatos que patrulham o corpo em busca de células anormais. Sua função é regida por um equilíbrio delicado entre sinais ativadores e inibitórios. Um dos principais sinais inibitórios é a presença de moléculas do Complexo Principal de Histocompatibilidade de classe I (MHC-I) na superfície das células, que marcam o “próprio-saudável”. Muitos vírus e células tumorais, para escapar da detecção por células T, diminuem a expressão de MHC-I. As células NK interpretam essa “ausência do próprio” (missing-self) como um sinal de perigo, liberando-se da inibição e induzindo a apoptose (morte celular programada) da célula-alvo (Ref. 9).

A Comunicação de Guerra: Citocinas, Quimiocinas e o Sistema Complemento

A coordenação da resposta imune inata depende de uma complexa rede de comunicação molecular. As citocinas são pequenas proteínas secretadas que atuam como mensageiros, regulando a intensidade e a natureza da resposta imune e inflamatória (Ref. 11). Citocinas pró-inflamatórias chave, como o Fator de Necrose Tumoral (TNF), a Interleucina-1 (IL-1) e a Interleucina-6 (IL-6), são rapidamente produzidas por macrófagos e outras células após o reconhecimento de PAMPs. Elas agem localmente, aumentando a permeabilidade dos vasos sanguíneos para permitir a passagem de células e proteínas do plasma para o tecido infectado, e também sistemicamente, induzindo febre e a produção de proteínas de fase aguda pelo fígado (Ref. 11, 12).

As quimiocinas são uma subfamília especializada de citocinas cuja principal função é dirigir a migração de leucócitos. Elas formam um gradiente químico a partir do foco infeccioso, funcionando como um “GPS” que guia os neutrófilos e outros leucócitos do sangue para o local exato onde são necessários (Ref. 12).

O Sistema Complemento é um conjunto de mais de 30 proteínas plasmáticas que atuam em cascata para “complementar” a atividade de outras partes do sistema imune. Ele pode ser ativado por três vias principais e culmina em três funções efetoras cruciais:

- Opsonização: Fragmentos do complemento, como o C3b, revestem a superfície dos patógenos, marcando-os para serem reconhecidos e fagocitados mais eficientemente por células como macrófagos e neutrófilos, que possuem receptores para o complemento.

- Inflamação: Fragmentos menores, como C3a and C5a, são potentes mediadores inflamatórios que recrutam e ativam leucócitos.

- Lise Celular: Os componentes terminais da cascata se reúnem para formar o Complexo de Ataque à Membrana (MAC), que perfura a membrana de certos patógenos, como bactérias Gram-negativas, causando sua lise e morte (Ref. 4).

É fundamental reconhecer que a resposta inflamatória, embora essencial para a defesa, é uma faca de dois gumes. Uma resposta bem controlada e localizada elimina o patógeno com dano mínimo ao hospedeiro. No entanto, uma resposta excessiva ou desregulada pode causar danos teciduais colaterais significativos. No contexto de uma infecção grave ou sistêmica, a liberação maciça de citocinas pró-inflamatórias na corrente sanguínea pode levar a uma condição potencialmente fatal conhecida como sepse. Na sepse, a inflamação generalizada causa vasodilatação, aumento da permeabilidade vascular, hipotensão, falência de múltiplos órgãos e morte. A doença, neste caso, não é causada diretamente pelo patógeno, mas sim pela resposta descontrolada do próprio sistema imune inato do hospedeiro, um conceito de importância crítica para médicos intensivistas e profissionais de controle de infecção.

O Hospedeiro Vulnerável: Disrupção Iatrogênica da Imunidade Inata

O ambiente hospitalar, embora projetado para a cura, impõe uma série de desafios únicos e potentes ao sistema imune inato do paciente. Muitas das intervenções que são pilares do cuidado médico moderno — desde a inserção de um cateter até a administração de um antibiótico — podem, inadvertidamente, erodir as defesas naturais do hospedeiro, transformando um paciente colonizado em um paciente infectado. Esta seção analisa sistematicamente como as práticas hospitalares criam o “hospedeiro vulnerável”, o terreno fértil onde as IRAS florescem.

A Quebra das Barreiras: Procedimentos Invasivos e Dispositivos Médicos

As barreiras epiteliais são a primeira e mais robusta linha de defesa. Procedimentos invasivos e dispositivos médicos, por sua própria natureza, violam essa integridade, criando portais de entrada diretos para microrganismos.

- Cateteres Intravenosos: Um cateter venoso central ou periférico perfura a pele, a barreira mais impenetrável do corpo, e estabelece um canal direto entre o mundo microbiano da superfície cutânea e a corrente sanguínea, um ambiente estéril (Ref. 4). Microrganismos da microbiota da pele, como Staphylococcus aureus e estafilococos coagulase-negativos (CoNS), podem migrar ao longo da superfície externa do cateter ou contaminar o lúmen durante a manipulação, levando a infecções da corrente sanguínea associadas a cateter (ICSRC). Além disso, a superfície do cateter é um substrato ideal para a formação de biofilmes, comunidades microbianas envoltas em uma matriz polimérica que as protege de antibióticos e células imunes (Ref. 13).

- Sondagem Vesical de Demora: O trato urinário possui mecanismos de defesa eficientes, como o fluxo unidirecional da urina que “lava” a uretra e o comprimento da uretra masculina, que dificulta a ascensão de bactérias (Ref. 14). Um cateter urinário contorna essas defesas. Ele serve como uma ponte para bactérias da região perineal (como Escherichia coli e Enterococcus spp.) ascenderem à bexiga e estabelece uma superfície para a formação de biofilmes, sendo o principal fator de risco para infecções do trato urinário associadas a cateter (ITU-AC) (Ref. 14).

- Ventilação Mecânica: A intubação endotraqueal é um procedimento que salva vidas, mas que compromete severamente as defesas do trato respiratório. O tubo endotraqueal (TET) ultrapassa todo o sistema de filtragem, aquecimento e umidificação das vias aéreas superiores (nariz e faringe). Ele impede o fechamento da glote, inibe o reflexo da tosse e prejudica a função de depuração mucociliar, o “tapete rolante” que remove partículas e micróbios aprisionados no muco (Ref. 5, 15). Como resultado, secreções da orofaringe, ricas em potenciais patógenos, podem se acumular acima do balonete (cuff) do TET e vazar para os pulmões, um processo conhecido como microaspiração. O próprio tubo serve como um andaime para a formação de biofilmes por patógenos notórios como Pseudomonas aeruginosa e Acinetobacter baumannii, sendo a principal causa da pneumonia associada à ventilação mecânica (PAV) (Ref. 13, 15).

A Devastação Silenciosa: Antibioticoterapia e a Disbiose do Microbioma

A antibioticoterapia de amplo espectro é uma das intervenções mais poderosas e comuns na medicina moderna. No entanto, seu impacto sobre o microbioma do paciente pode ser profundo e devastador. Ao agirem de forma indiscriminada, esses antibióticos eliminam não apenas o patógeno-alvo, mas também uma vasta gama de bactérias comensais protetoras que residem no intestino, na pele e em outras mucosas (Ref. 1, 2).

Essa “política de terra arrasada” leva a uma perda drástica da diversidade microbiana e ao colapso da resistência à colonização (Ref. 1, 2). O vácuo ecológico criado permite que patógenos oportunistas, muitas vezes já presentes em baixo número ou adquiridos no ambiente hospitalar, proliferem sem controle. A infecção por Clostridioides difficile (ICD) é o exemplo arquetípico de uma IRAS causada diretamente pela disbiose iatrogênica. O uso de antibióticos erradica as bactérias comensais que, em um intestino saudável, competem com o C. difficile e produzem ácidos biliares secundários que inibem seu crescimento. Na ausência dessa proteção, os esporos de C. difficile podem germinar, proliferar e produzir toxinas que causam colite pseudomembranosa (Ref. 16).

De forma semelhante, a disbiose intestinal facilita a colonização de alta densidade por organismos multirresistentes (MDROs), como Enterococos Resistentes à Vancomicina (VRE) e Enterobactérias Produtoras de Carbapenemase (CPE). O intestino colonizado torna-se um reservatório a partir do qual esses patógenos podem translocar através da barreira intestinal comprometida para a corrente sanguínea, causando sepse, ou contaminar o ambiente e as mãos dos profissionais de saúde, facilitando a transmissão cruzada (Ref. 2).

A Suscetibilidade Intrínseca: Fatores do Paciente

Além das intervenções, as características intrínsecas do paciente desempenham um papel fundamental na determinação do risco de infecção. A estrutura conceitual MISTEACHING (Microbiome, Immunity, Sex, Temperature, Environment, Age, Chance, History, Inoculum, Nutrition, Genetics) oferece uma abordagem holística para avaliar a suscetibilidade do hospedeiro (Ref. 17, 18). Fatores como os extremos de idade (sistema imune imaturo em neonatos ou em senescência em idosos), comorbidades (diabetes mellitus prejudica a função dos neutrófilos, doença renal crônica compromete a imunidade geral), estado nutricional (a desnutrição é um potente imunossupressor) e o uso de terapias imunossupressoras (quimioterapia, corticosteroides, medicamentos para transplante) diminuem diretamente a eficácia das respostas imunes inatas e adaptativas.

A confluência desses fatores — a violação de barreiras por dispositivos, a disrupção do microbioma por antibióticos e a imunocomprometimento subjacente do paciente — cria a “tempestade perfeita” para o desenvolvimento de IRAS. Isso revela uma verdade fundamental: muitas IRAS não resultam de uma falha na prevenção da transmissão entre pacientes (prevenção horizontal), mas sim de uma “auto-infecção” precipitada pela falha das defesas internas do próprio paciente (prevenção vertical). Um programa de controle de infecção verdadeiramente abrangente deve, portanto, ir além da higiene das mãos e da limpeza ambiental para incluir estratégias que protejam ativamente a integridade das defesas do hospedeiro.

| Intervenção Hospitalar | Barreira/Mecanismo Inato Comprometido | Consequência Imunológica | Patógenos Oportunistas Associados |

| Cateter Venoso Central | Integridade da pele (barreira física) | Acesso direto de micróbios da pele à corrente sanguínea; superfície para formação de biofilme. | Staphylococcus aureus, Estafilococos coagulase-negativos (CoNS), Candida spp. |

| Sondagem Vesical de Demora | Fluxo urinário (barreira mecânica); comprimento da uretra. | Estase urinária; via de ascensão para bactérias; superfície para biofilme. | Escherichia coli, Klebsiella pneumoniae, Enterococcus spp., Pseudomonas aeruginosa. |

| Ventilação Mecânica (Tubo Endotraqueal) | Filtração do trato aéreo superior; depuração mucociliar (barreiras mecânicas). | Acúmulo de secreções; inibição da tosse; superfície para biofilme. | Pseudomonas aeruginosa, Acinetobacter baumannii, Klebsiella pneumoniae, S. aureus (MRSA). |

| Antibioticoterapia de Amplo Espectro | Microbioma intestinal e de outros sítios (barreira biológica). | Perda da resistência à colonização; proliferação de patobiontes; seleção de cepas resistentes. | Clostridioides difficile, Enterococos resistentes à vancomicina (VRE), Enterobactérias produtoras de carbapenemase (CPE). |

| Cirurgia de Grande Porte | Integridade da pele e tecidos profundos (barreira física); homeostase imune. | Liberação de DAMPs; resposta inflamatória sistêmica; imunossupressão transitória. | Staphylococcus aureus, Streptococcus spp., Bacilos Gram-negativos. |

| Nutrição Parenteral | Homeostase do microbioma intestinal; integridade da barreira intestinal. | Atrofia da mucosa intestinal; aumento da permeabilidade; disbiose. | Candida spp. (fungemia), translocação de bactérias intestinais. |

Tabela 1: Impacto das Intervenções Hospitalares na Imunidade Inata e Risco de IRAS. A tabela sintetiza como procedimentos e terapias comuns no ambiente hospitalar comprometem mecanismos de defesa específicos do hospedeiro, aumentando o risco de infecções por patógenos oportunistas característicos.

Estratégias de Evasão: O Contragolpe dos Patógenos Nosocomiais

A relação entre hospedeiro e patógeno é uma corrida armamentista coevolutiva. Se o sistema imune inato possui um arsenal sofisticado de defesa, os microrganismos que causam IRAS com sucesso desenvolveram um repertório igualmente complexo de estratégias para evadir, subverter e neutralizar essas defesas. O sucesso de um patógeno nosocomial não reside apenas em sua capacidade de sobreviver no ambiente hospitalar, mas, crucialmente, em sua maestria para manipular a resposta imune do hospedeiro vulnerável.

Staphylococcus aureus: O Mestre do Disfarce e da Evasão

- S. aureus, especialmente suas cepas resistentes à meticilina (MRSA), é um dos principais agentes de IRAS em todo o mundo. Seu sucesso se deve a uma panóplia de fatores de virulência que visam sistematicamente os pilares da imunidade inata (Ref. 19, 20).

- Neutralização de Anticorpos e Antifagocitose: A Proteína A estafilocócica (SpA), ancorada na parede celular, possui a notável capacidade de se ligar à porção Fc dos anticorpos IgG, orientando-os de forma “invertida”. Isso impede que a porção Fc seja reconhecida pelos receptores nos fagócitos, bloqueando a opsonização e a fagocitose mediadas por anticorpos (Ref. 20, 21).

- Inibição do Sistema Complemento: S. aureus secreta múltiplas proteínas para desarmar a cascata do complemento. A Proteína Inibidora do Complemento Estafilocócica (SCIN) estabiliza a enzima C3 convertase em uma forma inativa, paralisando a via. A Proteína de Ligação ao Fibrinogênio Extracelular (Efb) se liga ao C3b, impedindo a formação da C3 convertase. A protease Aureolisina pode clivar diretamente o C3. Coletivamente, essas moléculas impedem a opsonização, a quimiotaxia e a formação do MAC (Ref. 21, 22).

- Ataque e Evasão de Neutrófilos: Os neutrófilos são o principal inimigo do S. aureus, e a bactéria desenvolveu múltiplas táticas contra eles. A Proteína Inibidora de Quimiotaxia de Staphylococcus (CHIPS) bloqueia os receptores de quimiocinas nos neutrófilos, impedindo que eles cheguem ao local da infecção. Para os que chegam, S. aureus produz uma família de toxinas formadoras de poros, as leucocidinas (ex: Leucocidina de Panton-Valentine, PVL), que se ligam especificamente aos neutrófilos e os destroem (Ref. 20).

- Sobrevivência Intracelular: Se fagocitado, S. aureus não se rende. Ele produz enzimas como a catalase e a superóxido dismutase para neutralizar as espécies reativas de oxigênio do surto oxidativo. Seu pigmento carotenoide dourado, a estafiloxantina, atua como um antioxidante, protegendo sua membrana celular do dano oxidativo (Ref. 20).

Pseudomonas aeruginosa: O Arquiteto de Biofilmes e Especialista em Injeção

- P. aeruginosa é um patógeno oportunista Gram-negativo, temido por sua resistência intrínseca a múltiplos antibióticos e sua predileção por causar infecções graves em pacientes críticos, especialmente a PAV (Ref. 23).

- Formação de Biofilme: A capacidade de formar biofilmes é central para a patogenicidade de P. aeruginosa. Dentro dessa matriz protetora, as bactérias estão abrigadas do ataque de células imunes, como neutrófilos, que não conseguem penetrar eficientemente na estrutura. O biofilme também confere uma tolerância muito maior aos antibióticos, tornando a erradicação extremamente difícil, especialmente em dispositivos como tubos endotraqueais (Ref. 13).

- Sistema de Secreção Tipo III (T3SS): P. aeruginosa possui uma arma molecular sofisticada, o T3SS, que funciona como uma seringa molecular. Ao entrar em contato com uma célula do hospedeiro, a bactéria utiliza essa estrutura para injetar proteínas efetoras (exotoxinas) diretamente no citoplasma da célula-alvo. Essas exotoxinas, como a ExoU (uma potente fosfolipase que destrói rapidamente a célula) e a ExoS/T (que desregulam o citoesqueleto de actina), causam dano celular direto, induzem apoptose em macrófagos e neutrófilos e paralisam a resposta imune local, permitindo que a bactéria se estabeleça (Ref. 24, 25).

- Proteases e Elastases: A bactéria secreta uma variedade de enzimas, como a elastase, que podem degradar proteínas estruturais do hospedeiro (elastina, colágeno), facilitando a invasão tecidual, e também componentes do sistema imune, como imunoglobulinas e proteínas do complemento.

Acinetobacter baumannii: O Sobrevivente Robusto

- A. baumannii emergiu como um dos patógenos nosocomiais mais problemáticos devido à sua extraordinária capacidade de adquirir resistência a quase todos os antibióticos disponíveis e de sobreviver por longos períodos em superfícies secas no ambiente hospitalar (Ref. 26). Sua interação com o sistema imune inato é complexa; ele é reconhecido por PRRs como os TLRs, mas parece capaz de modular a resposta inflamatória subsequente para promover sua persistência. Ele possui mecanismos para resistir à morte mediada pelo complemento e à atividade de peptídeos antimicrobianos, e sua capacidade de formar biofilmes contribui significativamente para sua virulência em infecções associadas a dispositivos (Ref. 26, 27).

Candida auris: O Patógeno Fúngico Furtivo

- C. auris é um fungo emergente que representa uma séria ameaça global devido à sua frequente multirresistência a antifúngicos, dificuldade de identificação em laboratórios e capacidade de causar surtos em ambientes de saúde. Estudos recentes revelam que parte de seu sucesso pode residir em sua habilidade de interagir de forma “furtiva” com o sistema imune inato (Ref. 28, 29).

- Evasão do Reconhecimento: Comparada à Candida albicans, o patógeno fúngico mais comum, C. auris parece induzir uma resposta imune inata mais fraca. Evidências sugerem que ela pode mascarar as β-glucanas em sua parede celular, PAMPs fúngicos cruciais que são reconhecidos pelo receptor Dectina-1 nos fagócitos. Ao ocultar esses sinais de perigo, ela evita o reconhecimento precoce e a ativação de uma resposta robusta (Ref. 30, 31).

- Resistência à Fagocitose e Morte: C. auris demonstra uma notável resistência à fagocitose por neutrófilos e macrófagos. Mesmo quando internalizada, ela não apenas sobrevive ao ambiente hostil do fagolisossomo, mas pode até mesmo se replicar dentro dos macrófagos e, eventualmente, induzir a morte dessas células imunes, usando-as como um “cavalo de Troia” para se disseminar (Ref. 31).

A análise dessas estratégias revela um padrão claro: os patógenos nosocomiais mais bem-sucedidos não são necessariamente os mais agressivos, mas sim os mais adaptados para neutralizar os mecanismos de defesa específicos do hospedeiro. Eles desenvolveram soluções moleculares precisas para os problemas impostos pelo sistema imune inato, seja bloqueando o complemento, matando neutrófilos, injetando toxinas ou simplesmente se escondendo à vista de todos. Essa compreensão é vital, pois aponta para novas estratégias terapêuticas que, em vez de apenas matar o micróbio, poderiam visar e neutralizar esses fatores de evasão imune, desarmando o patógeno e permitindo que o próprio sistema imune do hospedeiro faça seu trabalho.

Implicações Clínicas e Fronteiras Futuras no Controle de Infecção

A transição de uma visão centrada no patógeno para uma abordagem que integra a imunidade do hospedeiro não é um mero exercício acadêmico; ela tem implicações profundas e práticas para o futuro do controle de infecções. Se as intervenções médicas podem iatrogenicamente comprometer as defesas do paciente, então a prevenção de IRAS deve evoluir para incluir estratégias que ativamente protejam e reforcem a resiliência imunológica. Isso exige uma nova mentalidade e um novo conjunto de ferramentas para o profissional de controle de infecção.

Rumo a uma Prevenção Personalizada: A Estratégia “MISTEACHING”

A estrutura conceitual MISTEACHING (Microbiome, Immunity, Sex, Temperature, Environment, Age, Chance, History, Inoculum, Nutrition, Genetics) fornece um roteiro para sair de uma abordagem de “tamanho único” para uma prevenção de infecções mais personalizada (Ref. 17, 18). Atualmente, aplicamos as mesmas precauções padrão a todos os pacientes. No futuro, poderemos usar esses múltiplos fatores do hospedeiro para estratificar o risco de forma muito mais precisa. Imagine um sistema de suporte à decisão clínica, alimentado por aprendizado de máquina (machine learning), que integra dados do prontuário eletrônico — idade do paciente, comorbidades, uso recente de antibióticos, estado nutricional, marcadores inflamatórios — para gerar um “escore de risco imunológico” em tempo real. Pacientes identificados como de altíssimo risco poderiam receber intervenções preventivas intensificadas e direcionadas, como descolonização profilática, vigilância microbiológica mais frequente ou terapias de suporte imunológico.

“Imuno-Stewardship”: Novas Fronteiras na Prevenção

O conceito de antimicrobial stewardship (gerenciamento do uso de antimicrobianos) já está bem estabelecido. A próxima evolução lógica é o desenvolvimento de um “imuno-stewardship”, um conjunto de práticas destinadas a preservar e otimizar a função imune do paciente. Este novo paradigma poderia abranger várias áreas inovadoras:

- Microbiome Stewardship: Este seria um componente central do imuno-stewardship. Em vez de focar apenas em evitar a resistência, as decisões sobre antibióticos também considerariam o “dano colateral” ao microbioma. Isso incentivaria o uso de antibióticos de espectro mais estreito sempre que possível, o desenvolvimento de terapias que poupam o microbioma, e a pesquisa ativa de estratégias para restaurar uma microbiota saudável após um curso de antibióticos, como o uso de probióticos, prebióticos ou, em casos específicos como a ICD recorrente, o transplante de microbiota fecal (Ref. 1, 2).

- Exploração da Imunidade Treinada: O fenômeno da “imunidade treinada” — a capacidade de células imunes inatas, como monócitos e macrófagos, desenvolverem uma memória não específica após um estímulo inicial, resultando em uma resposta aprimorada a um desafio secundário não relacionado — abre possibilidades terapêuticas fascinantes (Ref. 3). O exemplo da vacina BCG, que parece conferir proteção contra uma variedade de outras infecções, sugere que poderíamos, no futuro, usar imunoestimulantes não específicos para “preparar” o sistema imune inato de pacientes de alto risco antes de uma cirurgia eletiva ou durante uma internação prolongada na UTI, tornando-os mais resistentes a infecções oportunistas (Ref. 3, 4).

- Nutrição Imunomoduladora: A nutrição é um pilar da função imune, mas muitas vezes é negligenciada em pacientes críticos. Um imuno-stewardship ativo envolveria a colaboração estreita com equipes de nutrição para garantir que os pacientes recebam dietas otimizadas com micronutrientes essenciais para a função imune (zinco, selênio, vitaminas) e que promovam a saúde do microbioma intestinal (fibras).

Fatores Limitantes e Desafios

A implementação dessa visão enfrenta desafios significativos. A resposta imune humana é incrivelmente complexa e heterogênea; uma estratégia que funciona em um paciente pode ser ineficaz ou até prejudicial em outro. A translação de descobertas da imunologia básica do laboratório para ensaios clínicos robustos e, finalmente, para a prática clínica à beira do leito é um processo longo e árduo. No campo do microbioma, ainda lutamos para distinguir claramente a causalidade da correlação — a disbiose causa a doença ou é uma consequência dela? (Ref. 2).

Apesar desses obstáculos, a direção é clara. O futuro do controle de infecções não pode se basear apenas na erradicação de micróbios, uma estratégia que, como vimos com a resistência antimicrobiana, tem limites e consequências não intencionais. O novo horizonte está na modulação. Em vez de tentar o impossível, esterilizar o paciente e seu ambiente, o objetivo se tornará fortalecer o ecossistema do hospedeiro a ponto de ele poder coexistir com seu microbioma e resistir a patógenos de forma autônoma. Esta é a mudança de paradigma definitiva: de uma medicina reativa e de confronto para uma abordagem proativa e de promoção da resiliência. Para o profissional de CCIH, isso representa uma evolução de seu papel, de um fiscal de protocolos para um consultor clínico integrado, um “imunologista prático” que contribui para decisões terapêuticas que moldam a capacidade de defesa do paciente.

Conclusão: Fortalecendo o Hospedeiro, Protegendo o Paciente

Ao longo desta análise, desvendamos a complexa e elegante arquitetura do sistema imune inato, a primeira e mais crítica linha de defesa do organismo contra a invasão microbiana. Vimos como suas barreiras físicas, seu microbioma simbiótico, seus sofisticados sensores moleculares e suas respostas celulares e humorais formam uma vanguarda silenciosa, travando batalhas invisíveis a cada momento para manter a homeostase e a saúde.

Demonstramos, contudo, que esta vanguarda pode ser fragilizada e até mesmo desmantelada pelo próprio processo de cuidado em saúde. Dispositivos invasivos que violam barreiras, antibióticos que devastam o microbioma e condições subjacentes que comprometem a função imune criam um hospedeiro vulnerável, o pré-requisito essencial para que um microrganismo oportunista se torne um patógeno causador de IRAS. Os agentes etiológicos mais bem-sucedidos no ambiente hospitalar, como S. aureus, P. aeruginosa e o emergente C. auris, são precisamente aqueles que evoluíram mecanismos engenhosos para explorar essas vulnerabilidades e evadir as defesas remanescentes.

A conclusão inevitável é que o controle de infecção hospitalar deve evoluir. Não podemos mais nos dar ao luxo de ignorar o hospedeiro na equação da infecção. A compreensão da imunidade inata não deve ser um conhecimento restrito a imunologistas e pesquisadores, mas sim uma competência central para todos os profissionais de saúde envolvidos na segurança do paciente, especialmente aqueles na linha de frente do controle de infecção.

O caminho a seguir aponta para um paradigma mais holístico e proativo. Um paradigma que abraça o conceito de “imuno-stewardship”, que valoriza e protege o microbioma do paciente como um órgão vital, e que busca personalizar a prevenção com base no perfil de risco imunológico individual. Fortalecer o hospedeiro não é apenas uma nova estratégia; é o reconhecimento de que a forma mais eficaz e sustentável de segurança do paciente é capacitar as defesas que a própria natureza aperfeiçoou ao longo de milênios. O convite está feito: olhemos para além do micróbio, para além do ambiente, e vejamos no paciente não apenas uma vítima potencial, mas o principal protagonista e o aliado mais poderoso na prevenção de infecções.

O futuro do controle de infecções não está apenas em desinfetar superfícies ou desenvolver novos antibióticos. A verdadeira revolução será valorizar e preservar as defesas do hospedeiro. Proteger o microbioma, reduzir o impacto da antibioticoterapia e repensar a abordagem de dispositivos invasivos são passos fundamentais para uma assistência mais segura.

A verdadeira vanguarda do controle e prevenção de infecção não está apenas em vencer microrganismos (aliás, estamos perdendo essa luta), mas em reconhecer o ser humano como o eixo central da prevenção: fortalecer a imunidade dos pacientes e transformar o comportamento dos profissionais é o único caminho para romper o ciclo das IRAS e da resistência microbiana. A resposta é: a CCIH focada no ser humano, um novo paradigma.

Referências Bibliográficas

- CCIH.MED.BR. Microbioma Humano: A Nova Fronteira no Controle de Infecções Hospitalares. Disponível em: https://www.ccih.med.br/microbioma-humano-a-nova-fronteira-no-controle-de-infeccoes-hospitalares/.

- Resumo: Este artigo do próprio site CCIH.med.br introduz a mudança de paradigma da “Teoria dos Germes” para uma “Teoria Ecológica da Infecção”, destacando a disbiose do microbioma, frequentemente induzida por antibióticos, como um fator de risco central e subestimado para o desenvolvimento de IRAS. Ele estabelece a importância da resistência à colonização e posiciona o microbioma como uma nova fronteira para as estratégias de prevenção.

- KAMADA, N. et al. Role of the gut microbiota in immunity and inflammatory disease. Nature Reviews Immunology, v. 13, n. 5, p. 321-335, 2013. DOI: https://doi.org/10.1038/nri3430.

- Resumo: Esta revisão impactante detalha as interações multifacetadas entre a microbiota intestinal e o sistema imune do hospedeiro. Os autores explicam como os comensais são essenciais para a educação e maturação da imunidade e como a disbiose está ligada a uma variedade de doenças inflamatórias e infecciosas, fornecendo uma base científica robusta para o conceito de “microbiome stewardship”.

- EMBRY, A. C.; TRAMONT, E. C.; DIEFFENBACH, C. W. Innate (General or Nonspecific) Host Defense Mechanisms. In: MANDELL, G. L.; BENNETT, J. E.; DOLIN, R. (Eds.). Mandell, Douglas, and Bennett’s Principles and Practice of Infectious Diseases. 9th ed. Philadelphia: Elsevier, 2020. cap. 4.

- Resumo: Este capítulo, que serviu de base para a análise, oferece uma visão abrangente e atualizada dos mecanismos de defesa inatos. Ele descreve as barreiras físicas e químicas, o reconhecimento de PAMPs por PRRs, e introduz conceitos modernos como a imunidade treinada, fornecendo o arcabouço imunológico fundamental para a discussão sobre IRAS.

- GALLO, R. L.; HOOPER, L. V. Epithelial antimicrobial defence of the skin and intestine. Nature Reviews Immunology, v. 12, n. 7, p. 503-516, 2012. DOI: https://doi.org/10.1038/nri3228.

- Resumo: Este artigo de revisão foca nas defesas antimicrobianas ativas das superfícies epiteliais, como a pele e o intestino. Detalha a produção de peptídeos antimicrobianos (AMPs) e como o epitélio e o microbioma colaboram para criar uma barreira defensiva, reforçando a importância da integridade das barreiras primárias.

- IWASAKI, A.; FOXMAN, E. F.; MOLONY, R. D. Early local immune defences in the respiratory tract. Nature Reviews Immunology, v. 17, n. 1, p. 7-20, 2017. DOI: https://doi.org/10.1038/nri.2016.117.

- Resumo: Esta revisão detalha os mecanismos de defesa inatos específicos do trato respiratório. Explica o papel da depuração mucociliar, dos macrófagos alveolares e das respostas antivirais iniciais, fornecendo o contexto imunológico para entender a vulnerabilidade à pneumonia, especialmente a PAV.

- HONDA, K.; LITTMAN, D. R. The microbiome in infectious disease and inflammation. Annual Review of Immunology, v. 30, p. 759-795, 2012. DOI: https://doi.org/10.1146/annurev-immunol-020711-074937.

- Resumo: Este artigo explora como o microbioma influencia a suscetibilidade a doenças infecciosas e inflamatórias. Discute os mecanismos pelos quais os comensais previnem a colonização por patógenos e como a alteração dessa comunidade pode levar a infecções, sendo central para a compreensão da disbiose no ambiente hospitalar.

- RAKOFF-NAHOUM, S. et al. Recognition of commensal microflora by Toll-like receptors is required for intestinal homeostasis. Cell, v. 118, n. 2, p. 229-241, 2004. DOI: https://doi.org/10.1016/j.cell.2004.07.002.

- Resumo: Um estudo fundamental que demonstrou que a sinalização contínua via TLRs por bactérias comensais é necessária para manter a integridade da barreira intestinal e proteger contra lesões. Isso mudou a visão de que os TLRs respondem apenas a patógenos, mostrando seu papel na homeostase.

- MEDZHITOV, R. Recognition of microorganisms and activation of the immune response. Nature, v. 449, n. 7164, p. 819-826, 2007. DOI: https://doi.org/10.1038/nature06246.

- Resumo: Uma revisão clássica de Ruslan Medzhitov, um dos pioneiros no campo dos TLRs. O artigo explica de forma clara e concisa os princípios do reconhecimento de PAMPs pelos PRRs e como esse reconhecimento inicia e molda a resposta imune subsequente.

- DERETIC, V.; SAITOH, T.; AKIRA, S. Autophagy in infection, inflammation and immunity. Nature Reviews Immunology, v. 13, n. 10, p. 722-737, 2013. DOI: https://doi.org/10.1038/nri3532.

- Resumo: Este artigo detalha o papel da autofagia como um mecanismo de defesa imune inata. Explica como a autofagia pode capturar e eliminar patógenos intracelulares, regular a inflamação e participar da apresentação de antígenos, sendo relevante para entender a defesa contra micróbios que sobrevivem dentro das células.

- GORDON, S. Phagocytosis: an immunobiologic process. Immunity, v. 44, n. 3, p. 463-475, 2016. DOI: https://doi.org/10.1016/j.immuni.2016.02.026.

- Resumo: Uma revisão abrangente sobre o processo de fagocitose, desde o reconhecimento da partícula até sua destruição. O autor descreve os diferentes receptores envolvidos e os mecanismos microbicidas, fundamentais para entender a função dos neutrófilos e macrófagos.

- IWASAKI, A.; MEDZHITOV, R. Control of adaptive immunity by the innate immune system. Nature Immunology, v. 16, n. 4, p. 343-353, 2015. DOI: https://doi.org/10.1038/ni.3123.

- Resumo: Este artigo explica como a resposta imune inata não apenas combate a infecção inicial, mas também instrui e molda a natureza da resposta imune adaptativa subsequente. A sinalização via PRRs e citocinas determina se a resposta será, por exemplo, do tipo Th1, Th2 ou Th17.

- DUQUE, G. A.; DESCOTEAUX, A. Macrophage cytokines: involvement in immunity and infectious diseases. Frontiers in Immunology, v. 5, p. 491, 2014. DOI: https://doi.org/10.3389/fimmu.2014.00491.

- Resumo: Esta revisão foca no papel central dos macrófagos como produtores de citocinas. Detalha como citocinas como TNF, IL-1, IL-6 e IL-12 orquestram a resposta inflamatória e a defesa contra diferentes tipos de patógenos, sendo crucial para entender a inflamação e a sepse.

- KHAN, F. et al. Bacteriology of Endotracheal Tube Biofilms and Antibiotic Resistance: A Systematic Review. Journal of Hospital Infection, v. 150, p. 133-146, 2024. DOI: https://doi.org/10.1016/j.jhin.2024.03.012.

- Resumo: Esta revisão sistemática analisa a formação de biofilmes em tubos endotraqueais, um fator chave na patogênese da PAV. Identifica Pseudomonas spp. e Acinetobacter spp. como colonizadores predominantes e destaca a alta prevalência de resistência antimicrobiana nesses biofilmes, conectando diretamente um dispositivo médico à virulência microbiana.

- PRODGER, J. L.; KAUL, R. The biology of how circumcision reduces HIV susceptibility: broader implications for the prevention field. AIDS Research and Therapy, v. 14, n. 1, p. 49, 2017. DOI: https://doi.org/10.1186/s12981-017-0175-4.

- Resumo: Embora focado no HIV, este artigo discute as propriedades de barreira do epitélio queratinizado versus o mucoso, ilustrando os princípios fundamentais da defesa epitelial no trato geniturinário e como alterações anatômicas podem impactar a suscetibilidade a infecções.

- BRASIL. Agência Nacional de Vigilância Sanitária. Medidas de Prevenção de Infecção Relacionada à Assistência à Saúde. 2. ed. Brasília: Anvisa, 2017. Disponível em: https://docs.bvsalud.org/biblioref/2024/04/1538094/medidas-de-prevencao-de-infeccao.pdf.

- Resumo: Este guia da ANVISA, embora de natureza regulatória, descreve a fisiopatologia da PAV, explicando como o tubo endotraqueal inibe os mecanismos de defesa do trato respiratório, como a tosse e a depuração mucociliar, fornecendo uma perspectiva clínica e de saúde pública sobre a quebra de barreiras.

- TAM, N. et al. Characteristics and Immunological Roles of Surface Layer Proteins in Clostridium difficile. Annals of Laboratory Medicine, v. 38, n. 3, p. 189-197, 2018. DOI: https://doi.org/10.3343/alm.2018.38.3.189.

- Resumo: Esta revisão foca nas proteínas de superfície (SLPs) de C. difficile, um fator de virulência chave. Explica como as SLPs medeiam a adesão às células epiteliais intestinais e induzem a produção de citocinas, ilustrando a interação molecular entre o patógeno e o hospedeiro na patogênese da ICD.

- CASADEVALL, A.; DIANDA, L.; LA BELLA, T.; PIROFSKI, L. A. The damage response framework and infection prevention: From concept to bedside. Infection Control & Hospital Epidemiology, v. 41, n. S1, p. S2-S7, 2020. DOI: https://doi.org/10.1017/ice.2019.231.

- Resumo: Este artigo conceitual propõe a incorporação do “Damage-Response Framework” e dos atributos de suscetibilidade do hospedeiro (resumidos no acrônimo MISTEACHING) na prevenção de infecções. Argumenta que as estratégias atuais são limitadas por não considerarem a interação hospedeiro-micróbio, defendendo uma abordagem mais personalizada.

- LEE, B. Y. et al. Patients as Patches: Ecology and Epidemiology in Healthcare Environments. Infection Control & Hospital Epidemiology, v. 38, n. 10, p. 1225-1231, 2017. DOI: https://doi.org/10.1017/ice.2017.170.

- Resumo: Este artigo aplica princípios da ecologia ao ambiente de saúde, tratando os hospitais como ecossistemas e os pacientes como “patches” ou habitats. Discute como as intervenções (ex: antibióticos) alteram o ecossistema do paciente, afetando a função imune e abrindo nichos para patógenos, alinhando-se com a “Teoria Ecológica da Infecção”.

- CCIH.MED.BR. A Batalha Invisível: Como Enfrentar a Multirresistência nas Unidades de Saúde. Disponível em: https://www.ccih.med.br/a-batalha-invisivel-como-enfrentar-a-multirresistencia-nas-unidades-de-saude/.

- Resumo: Este artigo do site CCIH.med.br discute a patogenicidade bacteriana no contexto hospitalar, mencionando como os patógenos nosocomiais bem-sucedidos possuem fatores de virulência que lhes permitem subverter a imunidade inata e persistir no ambiente de cuidado, reforçando a ideia da adaptação dos patógenos a este nicho específico.

- VAN DER MEE-MARQUET, N. et al. Immune Evasion by Staphylococcus aureus. Microbiology Spectrum, v. 7, n. 2, 2019. DOI: https://doi.org/10.1128/microbiolspec.GPP3-0061-2019.

- Resumo: Uma revisão detalhada e sistemática das estratégias de evasão imune de S. aureus, com foco especial na neutralização de neutrófilos. O artigo descreve passo a passo como a bactéria interfere na ativação, quimiotaxia, opsonização, fagocitose e morte intracelular mediada por neutrófilos, sendo uma fonte primária para a seção de evasão patogênica.

- FOSTER, T. J. Staphylococcus aureus Manipulates Innate Immunity through Own and Host-Expressed Proteases. Frontiers in Cellular and Infection Microbiology, v. 7, p. 166, 2017. DOI: https://doi.org/10.3389/fcimb.2017.00166.

- Resumo: Este artigo foca em um mecanismo específico de evasão de S. aureus: o uso de proteases. Detalha como as proteases secretadas pela bactéria clivam diretamente componentes imunes (receptores de quimiocinas, complemento) e como outras proteínas bacterianas ativam ou inibem as proteases do hospedeiro para seu próprio benefício.

- MILLER, S. I.; ERNST, R. K.; BADER, M. W. LPS, TLR4 and infectious disease diversity. Nature Reviews Microbiology, v. 3, n. 1, p. 36-46, 2005. DOI: https://doi.org/10.1038/nrmicro1068.

- Resumo: Esta revisão discute como variações na estrutura do LPS (um PAMP) entre diferentes bactérias, como Helicobacter e Legionella, resultam em um reconhecimento mais fraco pelo TLR4. Isso ilustra uma estratégia de evasão imune fundamental: alterar a estrutura do PAMP para evitar a detecção pelos PRRs.

- SATO, T.; NAKAJIMA, A.; ISHIWATA, K. [Immune evasion of Pseudomonas aeruginosa]. Nihon Rinsho Meneki Gakkai Kaishi, v. 37, n. 1, p. 33-41, 2014. DOI: https://doi.org/10.2177/jsci.37.33.

- Resumo: Esta revisão (em japonês, com resumo em inglês) descreve os fatores de virulência de P. aeruginosa, incluindo o sistema de secreção tipo 3 e a formação de biofilme, como mecanismos que prejudicam ou evadem o sistema imune do hospedeiro, tanto em modelos animais quanto no contexto clínico.

- GARCÍA-ROVIRA, A. et al. The battle within: how Pseudomonas aeruginosa uses host-pathogen interactions to infect the human lung. Critical Reviews in Microbiology, p. 1-21, 2024. DOI: https://doi.org/10.1080/1040841X.2024.2407378.

- Resumo: Uma revisão recente e abrangente sobre a patogênese de P. aeruginosa no pulmão. Detalha o arsenal proteico da bactéria, incluindo adesinas, exotoxinas e, crucialmente, os efetores dos sistemas de secreção tipo III e VI, explicando seus papéis no processo infeccioso e na evasão imune.

- CHAN, Y. K.; GACK, M. U. Viral evasion of intracellular DNA and RNA sensing. Nature Reviews Microbiology, v. 14, n. 6, p. 360-373, 2016. DOI: https://doi.org/10.1038/nrmicro.2016.45.

- Resumo: Este artigo descreve as diversas estratégias que os vírus utilizam para evitar a detecção por sensores de ácidos nucleicos intracelulares, como os RLRs. Mecanismos incluem a replicação em compartimentos de membrana ou o mascaramento do RNA viral, ilustrando o princípio da evasão do reconhecimento de PAMPs.

- CHEN, W. Host Innate Immune Responses to Acinetobacter baumannii Infection. Frontiers in Cellular and Infection Microbiology, v. 10, p. 486, 2020. DOI: https://doi.org/10.3389/fcimb.2020.00486.

- Resumo: Esta revisão foca na interação entre A. baumannii e a imunidade inata. Destaca como a bactéria interage com os PRRs, induz uma cascata de citocinas e recruta neutrófilos, mas também modula essa resposta para sobreviver. Enfatiza a necessidade de entender essas interações para desenvolver novas terapias.

- HOVINGH, E. S. et al. Hijacking Complement Regulatory Proteins for Bacterial Immune Evasion. Frontiers in Microbiology, v. 7, p. 2016, 2017. DOI: https://doi.org/10.3389/fmicb.2016.02016.

- Resumo: Este artigo descreve uma estratégia de evasão imune comum a várias bactérias: o sequestro de proteínas reguladoras do complemento do hospedeiro (como o Fator H) para sua própria superfície. Isso permite que a bactéria desative a cascata do complemento localmente, evitando a opsonização e a lise.

- HOLT, A. M.; NETT, J. E. Innate immune response to Candida auris. Current Opinion in Microbiology, v. 80, p. 102510, 2024. DOI: https://doi.org/10.1016/j.mib.2024.102510.

- Resumo: Uma revisão muito recente que resume o estado da arte sobre a resposta imune inata a C. auris. Compara asStaphylococcus aureus, Pseudomonasrespostas a C. auris e C. albicans, destacando que C. auris induz um recrutamento mais fraco de fagócitos, resiste à internalização e morte, e pode até se replicar dentro de macrófagos.

- HARPF, V. et al. Candida and Complement: New Aspects in an Old Battle. Frontiers in Immunology, v. 11, p. 1471, 2020. DOI: https://doi.org/10.3389/fimmu.2020.01471.

- Resumo: Focado na interação entre Candida e o sistema complemento, este artigo discute os mecanismos de ativação e evasão. Menciona a importância de estudar essas interações em espécies não-albicans, como C. auris, e como a evasão pode envolver o recrutamento de reguladores do complemento.

- WELSH, R. M. et al. Candida auris: An Emerging Multidrug-Resistant Pathogen. Annual Review of Microbiology, v. 71, p. 43-62, 2017. DOI: https://doi.org/10.1146/annurev-micro-090816-093222.

- Resumo: Uma revisão abrangente sobre a emergência de C. auris. Embora não focada em imunologia, descreve suas características clínicas e epidemiológicas, incluindo sua capacidade de colonizar a pele e causar infecções invasivas com alta mortalidade, contextualizando sua importância como patógeno nosocomial.

- ZOU, M. et al. The protective effect of Bacillus velezensis on systemic infection with Candida auris. Frontiers in Cellular and Infection Microbiology, v. 15, 2025. DOI: https://doi.org/10.3389/fcimb.2025.1515537.

- Resumo: Este estudo explora o uso de um probiótico (Bacillus velezensis) para combater C. auris. Embora seja uma abordagem terapêutica, o artigo descreve C. auris como um patógeno invasivo que coloniza múltiplos sítios e causa infecções sanguíneas com alta mortalidade, reforçando sua relevância clínica.

Adendo: o que é o citosol citado no artigo?

O citosol é a porção líquida que preenche o interior das células. É o componente gelatinoso do citoplasma onde as organelas (como o núcleo, mitocôndrias e lisossomos) estão suspensas.

No contexto do artigo e da imunidade inata, o citosol é de extrema importância por ser um campo de vigilância e batalha intracelular :

- Local de Detecção de Patógenos: É no citosol que se encontram sensores moleculares cruciais, como os Receptores do tipo NOD (NLRs) e Receptores do tipo RIG-I (RLRs). Esses sensores são especializados em detectar Padrões Moleculares Associados a Patógenos (PAMPs) de microrganismos que conseguiram invadir o interior da célula, como componentes bacterianos ou RNA viral.

- Sede de Processos de Defesa: Processos celulares de defesa, como a autofagia (um mecanismo de “autolimpeza” que pode eliminar patógenos intracelulares), ocorrem no citosol. A autofagia envolve o englobamento de componentes citosólicos, incluindo micróbios invasores, para posterior destruição.

Portanto, quando o artigo menciona sensores ou processos no citosol, está se referindo aos mecanismos de defesa que operam dentro da própria célula para combater infecções que já romperam a barreira da membrana celular.

Autor:

Antonio Tadeu Fernandes:

https://www.linkedin.com/in/mba-gest%C3%A3o-ccih-a-tadeu-fernandes-11275529/

https://www.instagram.com/tadeuccih/

Hashtags: #CCIH #InfeccaoHospitalar #ImunidadeInata #SegurancaDoPaciente #Microbioma #IRAS #Medicina #Enfermagem #Imunologia

Instituto CCIH+ Parceria permanente entre você e os melhores professores na sua área de atuação

Conheça nossos cursos de especialização ou MBA:

MBA Gestão em Saúde e Controle de Infecção

MBA Gestão em Centro de Material e Esterilização

MBA EQS – Gestão da Segurança do Paciente e governança clínica