Saiba por que nossos anticorpos falham na prevenção das infecções no hospital lendo este artigo para saber o que podemos fazer em relação a isto.

As infecções relacionadas à assistência à saúde (IRAS) seguem desafiando hospitais em todo o mundo, mesmo em um cenário de avanços tecnológicos e terapêuticos. Muito além dos antibióticos, existe um campo de batalha invisível onde anticorpos e patógenos travam duelos moleculares de sobrevivência. A falha dessa defesa humoral explica por que pacientes críticos, mesmo cercados de cuidados, permanecem tão vulneráveis. Este artigo propõe uma reflexão urgente: será que já não é hora de gestores e controladores de infecção ampliarem sua visão para além do Antibiotic Stewardship, incorporando o emergente conceito de Imuno-Stewardship?

FAQ: Imunidade, Anticorpos e Infecção Hospitalar

Uma página de perguntas e respostas para aprofundar o conhecimento de médicos, farmacêuticos e enfermeiros sobre os desafios imunológicos no ambiente hospitalar.

Seção 1: Fundamentos da Imunidade no Paciente Hospitalizado

- Qual é a principal razão pela qual pacientes hospitalizados se tornam “hospedeiros vulneráveis”?

Pacientes hospitalizados frequentemente possuem múltiplas comorbidades, estão submetidos a procedimentos invasivos (cateteres, cirurgias) que quebram suas barreiras de defesa naturais, e recebem terapias (como quimioterapia ou corticoides) que suprimem ativamente o sistema imunológico. Essa combinação de fatores cria um estado de imunocomprometimento que os torna mais suscetíveis a infecções.

- Fonte principal: Imunidade em xeque: por que os anticorpos falham na prevenção da infecção hospitalar?

- Referência adicional: Segurança do Paciente e a sua interface com as IRAS

- Quais são as principais barreiras do sistema imune inato que são rompidas no ambiente hospitalar?

As principais barreiras são a pele e as mucosas. Procedimentos como a inserção de cateteres venosos, sondas urinárias e tubos de ventilação mecânica rompem diretamente essas barreiras físicas, criando portais de entrada para microrganismos que normalmente não causariam infecção.

- Fonte: Infecção Hospitalar: O que é e como evitar?

- Vídeo relacionado: Higienização das Mãos pode prevenir a principal causa de morte do mundo?

- Qual a diferença entre a função do anticorpo IgM e do IgG numa resposta a infecções bacterianas?

O IgM é o primeiro anticorpo a ser produzido durante uma infecção primária, sendo um excelente ativador do sistema complemento (uma cascata de proteínas que ajuda a destruir patógenos). Já o IgG é produzido mais tardiamente, mas é mais duradouro, sendo crucial para a memória imunológica e para a opsonização (marcação de bactérias para fagocitose).

- Fonte principal: Imunidade em xeque: por que os anticorpos falham na prevenção da infecção hospitalar?

- Referência adicional: Imunologia Básica – Funções e Propriedades dos Anticorpos – Abbas, Lichtman & Pillai (Capítulo 5)

- O que é o anticorpo IgA e qual seu papel específico na prevenção de infecções em mucosas?

A IgA é o principal anticorpo presente em secreções de mucosas (trato respiratório, gastrointestinal e geniturinário). Sua função é neutralizar patógenos diretamente nesses locais, impedindo que eles se adiram e invadam as células epiteliais. Em pacientes sob ventilação mecânica ou com sondas, essa barreira de IgA pode ser comprometida.

- Fonte principal: Imunidade em xeque: por que os anticorpos falham na prevenção da infecção hospitalar?

- Como a microbiota intestinal (microbioma) influencia a resposta imune do paciente?

A microbiota intestinal saudável é fundamental para o desenvolvimento e a modulação do sistema imunológico. O uso de antibióticos de amplo espectro pode causar disbiose (desequilíbrio da microbiota), o que enfraquece a imunidade local, diminui a competição com patógenos e aumenta o risco de infecções como a por Clostridioides difficile.

Seção 2: Mecanismos de Falha e Evasão

- Por que os patógenos hospitalares são considerados “veteranos de guerra”?

Essa analogia é usada porque as bactérias, fungos e vírus presentes no ambiente hospitalar estão sob constante pressão seletiva de antimicrobianos e desinfetantes. Isso favorece a sobrevivência e a proliferação de cepas mais resistentes e com mecanismos sofisticados para evadir as defesas do hospedeiro.

- Fonte principal: Imunidade em xeque: por que os anticorpos falham na prevenção da infecção hospitalar?

- Vídeo relacionado: Bactérias Multirresistentes, o que são? E por que se tornaram um grave problema de saúde?

- O que é um biofilme e como ele impede a ação dos anticorpos e antibióticos?

O biofilme é uma comunidade estruturada de microrganismos envolta por uma matriz polimérica que eles mesmos produzem, aderida a uma superfície (ex: cateter, prótese). Essa matriz funciona como um escudo físico, impedindo a penetração de anticorpos, células imunes e antibióticos, tornando a infecção extremamente difícil de tratar.

- Além do biofilme, que outros mecanismos as bactérias usam para evadir a resposta imune?

As bactérias podem possuir cápsulas de polissacarídeos que dificultam a fagocitose; produzir enzimas (proteases) que degradam diretamente os anticorpos; e apresentar variação antigênica, mudando suas proteínas de superfície para não serem reconhecidas pelos anticorpos de memória.

- O que significa o termo “Hipo-responsividade imune” em pacientes sépticos?

Em fases avançadas da sepse, após uma intensa resposta inflamatória inicial (hiper-inflamação), o paciente pode entrar em um estado de imunoparalisia ou hipo-responsividade. Nesse estágio, as células imunes ficam “exaustas” e perdem a capacidade de combater infecções secundárias, o que explica a alta incidência de infecções hospitalares nesses pacientes.

- Como a terapia com corticoides afeta a produção e a função dos anticorpos?

Os corticoides são potentes imunossupressores que inibem a ativação e proliferação de linfócitos B e T. Isso resulta diretamente na diminuição da produção de anticorpos e na supressão da resposta imune celular, deixando o paciente mais vulnerável a uma ampla gama de infecções oportunistas.

- Fonte: [link suspeito removido]

Seção 3: Novas Fronteiras Terapêuticas e Conceituais

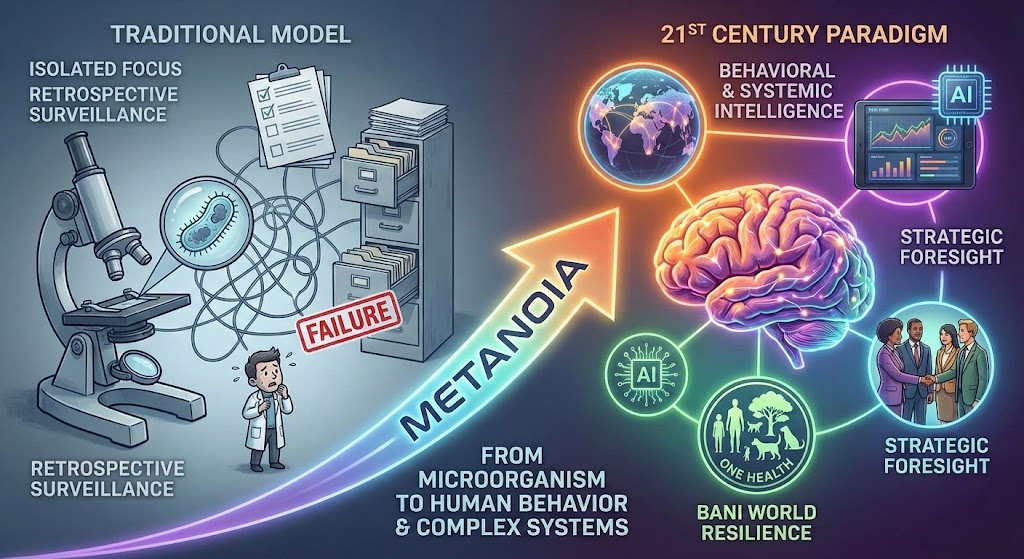

- Qual a diferença fundamental entre “Antibiotic Stewardship” e “Imuno-Stewardship”?

O Antibiotic Stewardship foca no uso racional de antibióticos para combater o patógeno e reduzir a resistência. O Imuno-Stewardship é um conceito mais amplo que foca em proteger e fortalecer a imunidade do paciente. Ele engloba desde a nutrição adequada até o uso de imunoterapias, considerando o hospedeiro como parte central da equação.

- Fonte principal: Imunidade em xeque: por que os anticorpos falham na prevenção da infecção hospitalar?

- Referência adicional: Imuno-Stewardship: O Futuro do Controle de Infecções em Hospitais

- O que é a Imunoglobulina Intravenosa (IVIg) e quando seu uso é considerado em infecções?

A IVIg é uma terapia de imunização passiva que fornece um concentrado de anticorpos policlonais (principalmente IgG) de milhares de doadores. Seu uso é considerado como terapia adjuvante em casos de sepse grave, choque tóxico e em pacientes com imunodeficiências primárias ou secundárias que não conseguem produzir seus próprios anticorpos.

- O que são anticorpos monoclonais (mAbs) e por que são considerados “mísseis teleguiados”?

São anticorpos produzidos em laboratório para serem idênticos e reconhecerem um único epítopo (um alvo molecular específico) de um patógeno. Essa altíssima especificidade permite que eles neutralizem o microrganismo ou sua toxina com grande precisão e menos efeitos colaterais, agindo como “mísseis teleguiados”.

- Fonte principal: Imunidade em xeque: por que os anticorpos falham na prevenção da infecção hospitalar?

- Já existem anticorpos monoclonais aprovados para a prevenção de infecções hospitalares?

Sim. Um exemplo é o bezlotoxumab, um anticorpo monoclonal que se liga e neutraliza a toxina B de Clostridioides difficile, sendo aprovado para prevenir a recorrência da infecção. Outros estão em desenvolvimento contra patógenos como Staphylococcus aureus e Pseudomonas aeruginosa.

- O que é imunização passiva e qual sua principal vantagem e desvantagem?

Imunização passiva é a transferência de anticorpos prontos para um indivíduo (ex: IVIg, mAbs). A principal vantagem é a proteção imediata, crucial quando não há tempo para o corpo montar sua própria resposta. A principal desvantagem é que a proteção é temporária e não gera memória imunológica.

- Fonte: Imunização – Manual dos Centros de Referência para Imunobiológicos Especiais – Ministério da Saúde (Página 22)

Seção 4: Aplicações Práticas para a Equipe de Saúde

- Como o farmacêutico clínico pode contribuir para o “Imuno-Stewardship”?

O farmacêutico pode atuar no ajuste de doses de imunossupressores, na reconciliação medicamentosa para evitar interações que debilitem o sistema imune, e principalmente no programa de “Antibiotic Stewardship”, garantindo o uso racional de antibióticos para preservar a microbiota do paciente.

- Qual o papel da equipe de enfermagem na proteção da imunidade do paciente?

A enfermagem está na linha de frente da proteção das barreiras físicas. Cuidados rigorosos com cateteres, prevenção de lesões por pressão, técnica asséptica em procedimentos e higiene oral em pacientes intubados são ações diretas que previnem a quebra de barreiras e fortalecem a primeira linha de defesa do paciente.

- O que é imunonutrição e como ela pode ser aplicada em pacientes críticos?

Imunonutrição é o uso de dietas suplementadas com nutrientes específicos (ex: arginina, glutamina, ômega-3, nucleotídeos) que modulam a resposta imune e inflamatória. Em pacientes cirúrgicos ou em UTI, ela pode ajudar a reduzir complicações infecciosas e o tempo de internação.

- A vacinação pode ser uma estratégia para prevenir infecções hospitalares?

Sim, principalmente a vacinação contra Influenza e Pneumococo para pacientes de risco e profissionais de saúde, reduzindo a incidência de infecções respiratórias primárias e a chance de coinfecções bacterianas secundárias. Vacinas contra patógenos hospitalares específicos (como S. aureus) estão em fase avançada de pesquisa.

- Onde posso encontrar mais informações e atualizações sobre controle de infecção e imunologia?

O portal CCIH.med.br oferece artigos, notícias e atualizações constantes sobre o tema. O canal CCIH Cursos no Youtube disponibiliza aulas, debates e entrevistas com especialistas, sendo uma excelente fonte para educação continuada.

- Fonte: Portal CCIH.med.br

- Canal: Canal CCIH Cursos no Youtube

O Campo de Batalha Silencioso

O corpo humano pode ser concebido como uma nação soberana, dotada de um complexo e sofisticado aparato de defesa: o sistema imunológico. Nesta analogia, os anticorpos representam a elite de suas forças especiais — agentes de inteligência e armas de precisão, capazes de identificar, marcar e neutralizar invasores com especificidade extraordinária. Cada anticorpo é uma chave molecular forjada para uma única fechadura antigênica, uma maravilha da engenharia biológica que nos protege de um universo de ameaças microscópicas.

No entanto, quando transportamos essa metáfora para o ambiente hospitalar, o cenário se transforma dramaticamente. O hospital, um santuário de cura, é também um campo de batalha único e implacável. Aqui, as “fronteiras” do hospedeiro — suas barreiras físicas e imunológicas — estão frequentemente comprometidas por doenças subjacentes, procedimentos invasivos e terapias imunossupressoras (Ref. 4). Os adversários, os patógenos nosocomiais, não são invasores comuns; são veteranos de guerra, endurecidos pela pressão seletiva dos antimicrobianos e equipados com um arsenal de estratégias para evadir e subverter as defesas mais potentes do hospedeiro (Ref. 3).

Este artigo se propõe a dissecar a arquitetura da imunidade humoral, com base nos princípios fundamentais da imunologia, para construir uma análise crítica sobre sua importância vital e suas vulnerabilidades no contexto das Infecções Relacionadas à Assistência à Saúde (IRAS). A nossa jornada irá além da simples descrição de como os anticorpos funcionam. Investigaremos profundamente por que eles frequentemente falham no paciente hospitalizado e como a compreensão dessa complexa dinâmica entre hospedeiro e patógeno está, neste exato momento, a moldar o futuro do controle de infecções, apontando para uma nova era de terapias imunológicas e de um conceito emergente de “Imuno-Stewardship”.

I. A Anatomia da Resposta Humoral: Uma Revisão Estratégica

Para compreender a guerra, é preciso primeiro conhecer as armas. A eficácia da resposta imune humoral reside na estrutura e na diversidade funcional de sua principal molécula efetora: a imunoglobulina, ou anticorpo.

A Estrutura Fundamental do Anticorpo

Os anticorpos são glicoproteínas produzidas por linfócitos B que partilham uma arquitetura comum, elegantemente adaptada para uma dupla função: reconhecimento e ação. A unidade básica de um anticorpo é composta por quatro cadeias polipeptídicas: duas cadeias pesadas idênticas e duas cadeias leves idênticas, unidas por pontes dissulfeto. Essa estrutura assume uma forma de “Y” que pode ser funcionalmente dividida em duas regiões distintas.

- Região Fab (Fragmento de ligação ao antígeno): Corresponde aos dois “braços” do Y. Cada braço é formado pela combinação de uma cadeia leve e a porção amino-terminal de uma cadeia pesada. A extremidade de cada região Fab contém um sítio de ligação ao antígeno, cuja sequência de aminoácidos é extremamente variável. Essa variabilidade, concentrada em três “regiões hipervariáveis” ou CDRs (Regiões Determinantes de Complementaridade), cria uma fenda tridimensional única, capaz de se ligar com alta especificidade a uma porção do antígeno chamada epítopo. Em uma analogia visual, a região Fab seria as “garras de uma lagosta”, projetadas para capturar um alvo específico.

- Região Fc (Fragmento cristalizável): Corresponde à “haste” ou “cauda” do Y, composta exclusivamente pelas porções carboxi-terminais das duas cadeias pesadas. Ao contrário da região Fab, a sequência de aminoácidos da região Fc é relativamente constante dentro de uma mesma classe de anticorpos. Esta região não se liga ao antígeno, mas atua como uma plataforma de comunicação, interagindo com outros componentes do sistema imune, como receptores em células fagocitárias (neutrófilos, macrófagos) e a primeira proteína da cascata do complemento (C1q).

Essa dicotomia estrutural entre Fab e Fc é o eixo central da estratégia imunológica. A especificidade quase infinita da região Fab permite o reconhecimento preciso de qualquer ameaça, enquanto a relativa universalidade da região Fc aciona um conjunto padronizado e potente de mecanismos efetores. É precisamente nesta junção entre reconhecimento e ação que os patógenos nosocomiais mais bem-sucedidos evoluíram para atacar, desenvolvendo mecanismos para neutralizar a função da região Fc, mesmo após a ligação do antígeno pela região Fab. A integridade funcional da região Fc é, portanto, uma vulnerabilidade crítica na armadura da resposta humoral.

As Cinco Classes de Imunoglobulinas (Isotipos): Funções Especializadas

Existem cinco classes principais, ou isotipos, de anticorpos em humanos, definidos pelo tipo de cadeia pesada que possuem (μ, γ, α, ϵ, δ): IgM, IgG, IgA, IgE e IgD. Cada classe possui características estruturais e funcionais únicas que a especializam para atuar em diferentes locais do corpo e em diferentes estágios da resposta imune. A compreensão de suas funções é essencial para interpretar a dinâmica de uma infecção hospitalar.

- Imunoglobulina M (IgM): A “primeira a responder”. A IgM é a primeira classe de anticorpos produzida durante uma resposta imune primária. Estruturalmente, é um pentâmero maciço (900 kDa), composto por cinco unidades de anticorpos unidas por uma peça J. Essa estrutura multivalente, com 10 sítios de ligação ao antígeno, confere-lhe uma alta avidez (força de ligação global), compensando a afinidade tipicamente mais baixa de seus sítios de ligação individuais. Devido ao seu grande tamanho, a IgM está largamente restrita ao espaço intravascular. Sua principal e mais potente função é a ativação da via clássica do sistema complemento; uma única molécula de IgM ligada a um patógeno é suficiente para iniciar a cascata, tornando-a extremamente eficiente na lise de bactérias.

- Imunoglobulina G (IgG): O “pilar” da memória imune. A IgG é a imunoglobulina mais abundante no soro e nos fluidos extracelulares, representando a maior parte da resposta imune secundária (de memória). Possui uma longa meia-vida (cerca de 21 dias), garantida por um mecanismo de reciclagem mediado pelo receptor FcRn. Como um monômero de 150 kDa, a IgG pode facilmente difundir-se para os tecidos. É a única classe de anticorpo capaz de atravessar a placenta, conferindo imunidade passiva vital ao feto e ao recém-nascido. Suas principais funções efetoras são a opsonização (marcação de patógenos para fagocitose), a ativação do complemento (embora menos eficientemente que a IgM) e a mediação da Citotoxicidade Celular Dependente de Anticorpo (ADCC). Existem quatro subclasses (IgG1, IgG2, IgG3, IgG4) com capacidades funcionais ligeiramente diferentes; notavelmente, as respostas a antígenos polissacarídicos (como as cápsulas bacterianas) são frequentemente dominadas pela IgG2.

- Imunoglobulina A (IgA): A “guardiã das mucosas”. Embora seus níveis séricos sejam mais baixos que os da IgG, a IgA é a imunoglobulina mais produzida no corpo diariamente. A maior parte é produzida como um dímero por células plasmáticas localizadas sob as superfícies mucosas (tratos gastrointestinal, respiratório e geniturinário). É ativamente transportada através das células epiteliais para as secreções (saliva, muco, lágrimas, leite materno) por um receptor chamado componente secretor. Este componente permanece ligado à IgA secretora, protegendo-a da degradação por proteases. Sua principal função é a neutralização: ela impede a adesão de bactérias, vírus e toxinas às células epiteliais, bloqueando a infecção em sua porta de entrada. Crucialmente, a IgA não ativa o complemento de forma eficiente, o que evita uma resposta inflamatória danosa nas delicadas superfícies mucosas.

- Imunoglobulina E (IgE): A “especialista em parasitas e alergias”. A IgE é encontrada em concentrações extremamente baixas no soro, pois é rapidamente capturada por receptores de alta afinidade na superfície de mastócitos e basófilos. Quando o antígeno (alérgeno) se liga à IgE na superfície dessas células, ocorre a degranulação, com a libertação de mediadores inflamatórios como a histamina, desencadeando reações de hipersensibilidade imediata (alergias). Acredita-se que seu papel fisiológico primário seja na defesa contra infecções por helmintos (parasitas).

- Imunoglobulina D (IgD): A “sinalizadora” do linfócito B. A IgD é co-expressa com a IgM na superfície de linfócitos B maduros e virgens. Sua função principal não é como um anticorpo secretado, mas como um receptor de antígeno na célula B (BCR), desempenhando um papel na ativação e maturação dessas células. Sua função exata como molécula efetora no soro, onde é encontrada em níveis muito baixos, permanece pouco compreendida.

Para contextualizar este conhecimento para o profissional de controle de infecção, a tabela a seguir adapta as características clássicas das imunoglobulinas ao cenário específico das IRAS.

Tabela 1: Relevância Clínica das Classes de Imunoglobulinas no Cenário das IRAS

| Característica | IgG | IgM | IgA | IgE |

| Localização Principal | Soro, fluidos extracelulares | Intravascular | Secreções mucosas (trato respiratório, TGI, urinário) | Ligada a mastócitos nos tecidos |

| Função Primária | Opsonização, memória imune, neutralização | Ativação do complemento, resposta primária | Neutralização em mucosas (bloqueio de adesão) | Defesa contra parasitas, alergias |

| Relevância em IRAS | Principal mediador da defesa sistêmica contra bacteriemia. Aumento de 4x no título é critério diagnóstico para certas IRAS. Alvo da evasão pela Proteína A de S. aureus. | Indicador sorológico de infecção aguda/recente. Crucial na fase inicial de bacteriemias por Gram-negativos (ativação do complemento). | Primeira linha de defesa contra a colonização do trato respiratório por patógenos de PAV e do trato urinário em pacientes com cateter. A sua deficiência aumenta o risco de infecções mucosas. | Níveis elevados podem ser vistos em infecções parasitárias em pacientes imunocomprometidos. Papel menor na maioria das IRAS bacterianas. |

| Transferência Passiva | Transplacentária | Nenhuma | Leite materno | Nenhuma |

| Implicação Clínica | Proteção neonatal contra patógenos como S. agalactiae; relevância em surtos em UTIs neonatais. Base para terapia com Imunoglobulina Intravenosa (IVIg). | A sua detecção em paciente com longa internação pode indicar falha na eliminação do patógeno, não necessariamente uma nova infecção. | A disrupção da barreira mucosa por dispositivos invasivos (tubos, cateteres) anula a sua função protetora. | Não relevante para a maioria das estratégias de controle de IRAS. |

II. O Arsenal em Ação: Mecanismos Efetores dos Anticorpos

Uma vez que um anticorpo se liga ao seu alvo através da região Fab, a sua região Fc orquestra uma resposta destrutiva, recrutando diferentes armas do arsenal imunológico. A eficácia da resposta humoral depende da execução coordenada desses mecanismos.

- Neutralização e Bloqueio: Esta é a função mais direta e pode ser mediada por qualquer isotipo, sendo particularmente importante para a IgA nas mucosas e a IgG na circulação. Ao ligarem-se a epítopos críticos na superfície de um vírus, bactéria ou toxina, os anticorpos podem impedir fisicamente a sua interação com os receptores das células hospedeiras. Este bloqueio estérico é o principal mecanismo pelo qual as vacinas contra toxinas (como tétano e difteria) e muitos vírus conferem proteção. É uma estratégia preventiva, que intercepta o patógeno antes que ele possa estabelecer a infecção ou causar dano.

- Ativação do Sistema Complemento: O complemento é uma cascata de proteínas séricas que “complementa” a ação dos anticorpos. A IgM e as subclasses IgG1 e IgG3 possuem sítios de ligação para a C1q, a primeira componente da via clássica. A ligação do anticorpo ao antígeno induz uma mudança conformacional que expõe esses sítios, permitindo que a C1q se ligue e inicie a cascata. A ativação do complemento culmina em três desfechos principais: (1) Lise do patógeno, pela formação do Complexo de Ataque à Membrana (MAC); (2) Opsonização, através da deposição de fragmentos de C3b na superfície do patógeno, que são reconhecidos por receptores de complemento nos fagócitos; e (3) Inflamação, pela libertação de anafilatoxinas (C3a, C5a) que recrutam leucócitos para o local da infecção. A IgM, por sua estrutura pentamérica, é a ativadora mais potente do complemento.

- Opsonização para Fagocitose: O termo “opsonização” deriva do grego e significa “preparar para comer”. É talvez a função efetora mais crítica da IgG no combate a infecções bacterianas. Fagócitos como neutrófilos e macrófagos possuem receptores de superfície para a porção Fc da IgG no fagócito. Esta ligação não só ancora firmemente o patógeno à célula imune, mas também dispara sinais intracelulares que ativam o processo de fagocitose (ingestão) e a “cadeia oxidativa”, a produção de espécies reativas de oxigénio que matam o micróbio dentro do fagossoma. A opsonização por IgG expande o repertório do sistema imune, permitindo que os fagócitos reconheçam e eliminem patógenos que, de outra forma, seriam “invisíveis” para eles.

- Citotoxicidade Celular Dependente de Anticorpo (ADCC): Este mecanismo é empregado para destruir alvos que são demasiado grandes para serem fagocitados, como células hospedeiras infectadas por vírus ou células tumorais. Células efetoras, principalmente as células Natural Killer (NK), mas também monócitos e neutrófilos, utilizam os seus receptores para se ligarem à IgG que reveste a superfície da célula-alvo. Esta ligação cruzada ativa a célula NK, que liberta o conteúdo dos seus grânulos citotóxicos — perforinas, que criam poros na membrana da célula-alvo, e granzimas, que entram através desses poros e induzem a apoptose (morte celular programada). A ADCC é um exemplo poderoso de como a imunidade adaptativa (anticorpos) direciona a potência da imunidade inata (células NK) para um alvo específico.

Contudo, a eficácia destes mecanismos não é um dado adquirido, especialmente no paciente crítico. A presença de anticorpos específicos no soro de um paciente de UTI não garante a eliminação do patógeno. O contexto imunológico do hospedeiro é determinante. A neutropenia, comum após quimioterapia ou em certas fases da sepse, pode anular completamente a opsonização mediada por IgG. A disfunção hepática, frequente em pacientes críticos, pode comprometer a produção das proteínas do complemento, enfraquecendo a lise e a opsonização mediadas por C3b. Mais criticamente, a própria sepse induz um estado de “exaustão imunológica”, onde linfócitos e células NK se tornam hiporresponsivos, paralisando a capacidade de mediar a ADCC (Ref. 4). Portanto, a maquinaria celular e proteica necessária para que os anticorpos exerçam as suas funções está, muitas vezes, funcionalmente comprometida no exato paciente que mais necessita dela. Esta desconexão entre a presença de anticorpos e a sua função efetora é um desafio central no manejo das IRAS e justifica a busca por terapias que possam atuar de forma mais independente do estado imune do hospedeiro.

III. A Dinâmica do Combate: Cinética Imunológica e o Diagnóstico de IRAS

A produção de anticorpos segue uma coreografia temporal precisa, cuja compreensão é a base para o diagnóstico sorológico de infecções. A distinção entre as respostas primária e secundária é um pilar da imunologia clínica.

Resposta Primária vs. Secundária

- Resposta Primária: Ocorre no primeiro encontro do sistema imune com um antígeno específico. Há uma fase de latência de 5 a 7 dias antes que os anticorpos se tornem detetáveis no soro. A primeira classe a aparecer é a IgM, cujos níveis atingem um pico e depois declinam. Segue-se a produção de IgG, que surge mais tardiamente e em menores quantidades. Os anticorpos produzidos nesta fase inicial têm, em média, uma afinidade mais baixa pelo antígeno.

- Resposta Secundária (ou de Memória): Ocorre numa reexposição subsequente ao mesmo antígeno. Graças à existência de linfócitos B e T de memória, a resposta é muito mais rápida, robusta e qualitativamente superior. Os anticorpos, predominantemente da classe IgG, são detetáveis em apenas 1 a 2 dias, atingem títulos muito mais elevados e possuem uma afinidade significativamente maior pelo antígeno. Este aumento de afinidade é resultado de um processo chamado “maturação de afinidade”, que ocorre nos centros germinativos dos linfonodos. A rapidez e a potência da resposta secundária são o princípio fundamental por trás da vacinação.

Aplicações Diagnósticas no Contexto das IRAS

Os princípios da cinética de anticorpos são aplicados rotineiramente no diagnóstico de infecções. No contexto das IRAS, a sorologia pode ser uma ferramenta valiosa, mas a sua interpretação exige cautela.

- Distinção entre Infecção Ativa e Passada: A detecção de anticorpos IgM específicos para um patógeno é classicamente interpretada como um sinal de infecção ativa ou muito recente. Por outro lado, a presença de IgG na ausência de IgM geralmente indica uma infecção passada ou imunidade induzida por vacina. Esta distinção é crucial para determinar se um patógeno isolado é a causa de uma doença atual ou apenas um colonizador.

- Demonstração de Soroconversão: O padrão-ouro para o diagnóstico sorológico de uma infecção aguda é a demonstração de um aumento significativo no título de anticorpos entre duas amostras de soro colhidas em momentos diferentes. Uma amostra é colhida na fase aguda da doença e outra na fase de convalescença (geralmente 2 a 4 semanas depois). Um aumento de quatro vezes ou mais no título de IgG é considerado diagnóstico de infecção recente. Este critério é formalmente reconhecido para o diagnóstico de certas IRAS, como pneumonias por agentes atípicos.

No entanto, a clareza deste modelo clássico, derivado de infecções agudas e da vacinação, frequentemente se desfaz no ambiente complexo de uma unidade de terapia intensiva. O próprio material de base adverte que, “no caso de infecção, o antígeno é libertado por um intervalo prolongado e não há uma fronteira clara entre as respostas primária e secundária”. Esta observação é de uma importância crítica. Um paciente em ventilação mecânica prolongada pode estar sujeito a microaspirações contínuas de patógenos colonizadores da orofaringe, ou um paciente com falência de múltiplos órgãos pode sofrer de translocação bacteriana contínua a partir do intestino. Esta estimulação antigênica crônica e de baixo grau pode levar à produção persistente de IgM, turvando a sua interpretação como um marcador de infecção aguda. Para o profissional de CCIH, um resultado de IgM positivo para Klebsiella pneumoniae num paciente internado há 30 dias pode não significar uma nova pneumonia adquirida naquela semana, mas sim uma falha contínua do sistema imune em eliminar uma colonização ou infecção estabelecida. A interpretação de testes sorológicos em pacientes críticos exige, portanto, uma sofisticação clínica que transcende a aplicação de regras simplistas.

IV. O Campo de Batalha Hospitalar: Desafios Imunológicos no Controle de IRAS

O ambiente hospitalar representa uma “tempestade perfeita” imunológica, onde um hospedeiro vulnerável encontra um patógeno excecionalmente adaptado. A falha em controlar as IRAS é frequentemente o resultado da convergência destes dois fatores.

O Hospedeiro Vulnerável: Por Que as Defesas Falham?

As defesas de um paciente hospitalizado são sistematicamente minadas por uma combinação de fatores relacionados à sua doença de base e ao próprio tratamento.

- Imunossupressão Induzida por Doença Crítica e Sepse: A sepse, uma resposta desregulada do hospedeiro a uma infecção, é um dos principais fatores de risco para o desenvolvimento de IRAS subsequentes. Após uma fase inicial hiper-inflamatória, muitos pacientes com sepse entram num estado de imunossupressão profunda e prolongada (Ref. 4). Este estado é caracterizado pela apoptose (morte celular programada) de linfócitos, uma função deprimida de neutrófilos e monócitos, e uma menor produção de citocinas em resposta a novos desafios. Esta “paralisia imune” torna os pacientes extremamente suscetíveis a infecções secundárias por patógenos oportunistas, como Enterococcus, Pseudomonas aeruginosa e Candida, que raramente causam doença em indivíduos imunocompetentes (Ref. 4).

- Dispositivos Médicos Invasivos: Cateteres venosos centrais, cateteres urinários e tubos endotraqueais são essenciais para o suporte de vida, mas representam uma violação direta das barreiras de defesa do corpo. Eles contornam a pele e as superfícies mucosas, que são a primeira linha de defesa física e o domínio da IgA secretora. Pior ainda, as superfícies abióticas destes dispositivos são substratos ideais para a formação de biofilmes — comunidades microbianas envoltas numa matriz polimérica que as protege de antibióticos e das defesas do hospedeiro.

- Fatores Iatrogênicos: Muitas intervenções médicas contribuem para a vulnerabilidade imunológica. Terapias imunossupressoras (para transplantes ou doenças autoimunes), quimioterapia e o uso de antimicrobianos de amplo espectro (que causam disbiose e destroem a microbiota protetora) comprometem ainda mais a capacidade do hospedeiro de resistir à colonização e invasão por patógenos nosocomiais (Ref. 3, 6).

O Patógeno Astuto: Estratégias de Evasão da Resposta Humoral

Os patógenos que prosperam no ambiente hospitalar não o fazem por acaso. Eles evoluíram um arsenal sofisticado de mecanismos de virulência projetados especificamente para neutralizar a resposta imune humoral. As suas táticas são contramedidas diretas aos mecanismos efetores dos anticorpos.

- Staphylococcus aureus (especialmente MRSA): Considerado o mestre do disfarce e da evasão, o S. aureus emprega a Proteína A estafilocócica (SpA). Esta proteína de superfície possui a notável capacidade de se ligar à região Fc dos anticorpos IgG, orientando-os de forma “invertida” (Ref. 3). Ao fazer isso, a SpA impede que a região Fc seja reconhecida pelos receptores nos fagócitos. O resultado é uma sabotagem direta e eficaz da opsonização e da fagocitose. O anticorpo pode até ligar-se à bactéria pela sua região Fab, mas a sua função efetora é completamente neutralizada. Além disso, o S. aureus secreta múltiplas proteínas que inibem ativamente a cascata do complemento em diferentes pontos, desarmando outra via efetora crucial (Ref. 3).

- Pseudomonas aeruginosa: Este patógeno Gram-negativo oportunista é um sabotador mestre, particularmente temido em pneumonias associadas à ventilação mecânica (PAV). Uma das suas armas mais potentes é o Sistema de Secreção do Tipo III (SSTT), um complexo molecular que funciona como uma “seringa” para injetar exotoxinas (como ExoU e ExoS) diretamente no citoplasma de células imunes, incluindo macrófagos e neutrófilos. Estas toxinas induzem a apoptose rápida dessas células, paralisando a resposta imune inata no local da infecção (Ref. 1). Adicionalmente, a P. aeruginosa é um produtor prolífico de biofilmes, que formam uma barreira física impenetrável, impedindo que anticorpos e células imunes alcancem as bactérias no seu interior (Ref. 5).

- Bactérias Encapsuladas (ex: Klebsiella pneumoniae, Acinetobacter baumannii): Muitos dos principais patógenos nosocomiais possuem uma cápsula polissacarídica espessa. Esta cápsula funciona como um “manto de invisibilidade”, mascarando os antígenos mais imunogênicos da parede celular (como o lipopolissacarídeo – LPS) e impedindo a ligação de anticorpos e a deposição de componentes do complemento (Ref. 3). A resposta imune a estes antígenos polissacarídicos é frequentemente T-independente, o que significa que não envolve a ajuda de linfócitos T. Este tipo de resposta gera predominantemente IgM e IgG2 de menor afinidade e, crucialmente, não estabelece uma memória imunológica robusta, permitindo reinfecções.

A correspondência direta entre a tática imune e a contra-tática microbiana revela uma coevolução armamentista que se desenrola diariamente nas UTIs de todo o mundo. A Proteína A não é apenas uma proteína de superfície; é uma contramedida direta à função do receptor celular do anticorpo. O biofilme não é apenas uma colônia; é uma fortaleza que impede fisicamente a neutralização e a opsonização. Compreender esta guerra tática a nível molecular é fundamental para desenvolver novas estratégias que possam virar o jogo a favor do hospedeiro.

V. O Futuro é Imunológico: Novas Fronteiras na Prevenção e Terapia de IRAS

À medida que a era dos antibióticos enfrenta a crise da multirresistência, a comunidade científica e médica volta-se cada vez mais para o próprio sistema imune em busca de soluções. A modulação ou o reforço da resposta humoral está na vanguarda desta nova fronteira.

Imunização Passiva: O Papel da Imunoglobulina Intravenosa (IVIg)

A administração de Imunoglobulina Intravenosa (IVIg) é a forma mais antiga de imunoterapia. Consiste na infusão de preparações de IgG policlonal purificada a partir do plasma de milhares de doadores de sangue saudáveis. A IVIg fornece um vasto repertório de anticorpos contra uma ampla gama de patógenos e é uma terapia de substituição vital para pacientes com imunodeficiências primárias ou secundárias que afetam a produção de anticorpos (Ref. 6). No contexto das IRAS, o seu uso é mais controverso, mas tem sido explorado em condições como a sepse e o choque tóxico, com o objetivo de fornecer anticorpos neutralizantes e opsonizantes num momento em que a imunidade do paciente está comprometida. Uma limitação significativa é a variabilidade lote a lote nos títulos de anticorpos específicos para patógenos de interesse, como o Staphylococcus aureus ou o Pseudomonas aeruginosa, o que torna a sua eficácia imprevisível (Ref. 6).

A Era dos Anticorpos Monoclonais (mAbs): Terapia de Precisão

Se a IVIg é uma “espingarda” que dispara uma vasta gama de anticorpos, os anticorpos monoclonais (mAbs) são “mísseis teleguiados”. Produzidos por biotecnologia, os mAbs são populações homogéneas de anticorpos idênticos, todos projetados para reconhecer um único epítopo de um único alvo — seja uma proteína de superfície bacteriana, uma toxina ou um componente do sistema de virulência (Ref. 3, 6). Esta especificidade oferece o potencial para uma terapia de alta potência com menos efeitos secundários. O desenvolvimento de mAbs contra patógenos de IRAS tem sido uma área de intensa pesquisa, com sucessos e fracassos que nos ensinam lições valiosas.

O caso do Pseudomonas aeruginosa é um estudo de caso paradigmático:

- A Promessa Inicial: Um dos primeiros mAbs promissores foi o panobacumab, um IgM humano direcionado contra o lipopolissacarídeo (LPS) do sorotipo O11 de P. aeruginosa. Num estudo clínico piloto de Fase 2a, a administração de panobacumab a 13 pacientes com pneumonia nosocomial por este sorotipo foi associada a uma taxa de sobrevida de 100%, em contraste com a mortalidade prevista pelos scores de gravidade. O anticorpo foi bem tolerado e demonstrou um perfil farmacocinético favorável (Ref. 2). Este resultado forneceu uma prova de conceito entusiasmante para a imunoterapia em IRAS.

- O Desafio da Realidade: No entanto, o caminho para o sucesso clínico tem sido tortuoso. Outros ensaios com diferentes mAbs não replicaram este sucesso. Por exemplo, o ensaio de Fase 2 com AR-105, um mAb IgG1 que visa o alginato (um componente do biofilme de P. aeruginosa), não atingiu o seu desfecho primário de superioridade na cura clínica em comparação com o placebo em pacientes com pneumonia associada à ventilação. Pior, observou-se um desequilíbrio na mortalidade e em eventos adversos graves que favoreceu o grupo placebo (Ref. 5).

O contraste entre os resultados do panobacumab e do AR-105 não invalida a abordagem dos mAbs, mas revela a imensa complexidade do desafio. A infecção por P. aeruginosa num paciente de UTI não é um evento singular mediado por um único fator de virulência. É um processo multifatorial, onde o patógeno pode utilizar mecanismos de virulência redundantes. O fracasso de um ensaio pode dever-se a múltiplos fatores: o alvo escolhido (LPS vs. alginato), o isotipo do anticorpo (a potente ativação do complemento pela IgM vs. a opsonização pela IgG), a heterogeneidade dos pacientes ou a capacidade do patógeno de contornar o bloqueio de uma única via. A lição mais profunda é que uma estratégia de “bala de prata” com um único mAb pode ser insuficiente contra um adversário tão versátil. O futuro da terapia com mAbs para IRAS pode residir em “coquetéis” de anticorpos que visam múltiplos fatores de virulência simultaneamente — uma abordagem que se provou altamente eficaz contra a COVID-19 — ou na combinação sinérgica de mAbs com antibióticos.

Vacinação: A Prevenção como Estratégia Suprema

A abordagem mais eficaz e custo-efetiva para qualquer doença infecciosa é a prevenção através da vacinação. O desenvolvimento de vacinas contra os principais patógenos causadores de IRAS, incluindo o grupo ESKAPE (Enterococcus faecium, Staphylococcus aureus, Klebsiella pneumoniae, Acinetobacter baumannii, Pseudomonas aeruginosa, e espécies de Enterobacter) e Clostridioides difficile, é uma prioridade global de saúde pública (Ref. 3). Várias vacinas candidatas estão em diferentes fases de desenvolvimento clínico.

No entanto, os desafios são formidáveis. A população-alvo para estas vacinas — idosos, pacientes com comorbilidades, imunocomprometidos — é precisamente a população que tende a ter uma resposta mais fraca à vacinação (imunossenescência). Além disso, a alta variabilidade de antigénios entre as estirpes de patógenos como S. aureus e a dificuldade em identificar antígenos que confiram proteção ampla e duradoura têm sido obstáculos significativos. Estratégias futuras podem incluir a vacinação de profissionais de saúde para reduzir a transmissão ou a vacinação de pacientes antes de procedimentos de alto risco, como grandes cirurgias (Ref. 3).

VI. Conclusões e Recomendações: Rumo ao “Imuno-Stewardship”

A jornada desde a elegante estrutura molecular do anticorpo até à complexa e muitas vezes frustrante realidade clínica da UTI revela uma verdade fundamental: a batalha contra as IRAS não é apenas uma questão de desinfetantes e antibióticos; é, na sua essência, uma batalha imunológica. A imunidade humoral é uma força poderosa, mas a sua eficácia no paciente hospitalizado é condicionada pelo estado do hospedeiro e pela astúcia do patógeno.

Os avanços na imunologia abriram portas para uma nova era de intervenções. Anticorpos monoclonais e vacinas já não pertencem ao domínio da ficção científica, mas representam a próxima fronteira na prevenção e tratamento das IRAS. No entanto, o caminho está repleto de desafios. Os nossos modelos pré-clínicos nem sempre se traduzem em sucesso clínico, um testemunho da heterogeneidade dos pacientes e da incrível adaptabilidade dos microrganismos.

Com base nesta análise, emergem recomendações claras para a prática e para a pesquisa:

- Para o Clínico: É imperativo interpretar os testes sorológicos com um olhar crítico e contextualizado. A presença de IgM ou um título de IgG num paciente com longa internação deve ser avaliada à luz do seu estado imunológico geral e da probabilidade de estimulação antigênica crónica, em vez de uma aplicação dogmática de regras diagnósticas.

- Para o Profissional de CCIH: É tempo de expandir o nosso paradigma. Para além do “Antibiotic Stewardship”, devemos abraçar o conceito de “Imuno-Stewardship”. Isto implica uma mudança de foco: de apenas combater o patógeno para ativamente proteger e preservar a competência imune do hospedeiro. Na prática, isto traduz-se em medidas como a otimização nutricional, o controlo glicémico rigoroso, a minimização do uso de dispositivos invasivos, a implementação de estratégias para preservar o microbioma e o uso criterioso de terapias imunossupressoras. O profissional de CCIH deve evoluir de um “gestor de antimicrobianos” para um “guardião da imunidade do paciente”.

- Para a Pesquisa: O futuro da imunoterapia contra as IRAS dependerá da nossa capacidade de abraçar a complexidade. A pesquisa deve focar-se em terapias combinadas (ex: coquetéis de mAbs ou mAbs mais antibióticos), no desenvolvimento de biomarcadores que permitam estratificar os pacientes e identificar aqueles que mais provavelmente beneficiarão de uma imunoterapia, e no desenho de ensaios clínicos que reflitam a realidade heterogénea do paciente de UTI.

A arquitetura da defesa humoral é um dos maiores triunfos da evolução. Ao compreendermos profundamente as suas forças, as suas vulnerabilidades e as táticas dos inimigos que a exploram, podemos não só otimizar as estratégias atuais, mas também construir as armas do futuro para proteger os nossos pacientes mais vulneráveis.

A luta contra as IRAS não se limita a protocolos de higiene ou à prescrição racional de antibióticos. No fundo, trata-se de preservar e potencializar a imunidade do paciente frente a patógenos cada vez mais astutos. Anticorpos monoclonais, vacinas e estratégias de suporte imunológico despontam como ferramentas essenciais de uma nova era no controle de infecção. Para que possamos avançar, é preciso coragem para mudar o paradigma: proteger o paciente significa também proteger sua imunidade. O futuro do controle de infecção será escrito não apenas nas farmácias hospitalares, mas também no núcleo das respostas imunes.

VII. Referências Bibliográficas

- HALE, M. et al. Human B cell-derived monoclonal antibodies that bind to the type 3 secretion system of Pseudomonas aeruginosa and protect from infection. eLife, v. 12, p. e98851, 2024. DOI: https://doi.org/10.7554/eLife.98851.3.

- Resumo: Este estudo demonstra a viabilidade de gerar anticorpos monoclonais humanos protetores contra P. aeruginosa a partir de células B de doadores previamente infetados, identificando o sistema de secreção tipo III como um alvo terapêutico promissor e validando a abordagem de usar a imunidade natural como fonte para novas terapias.

- LU, Q. et al. A multicentre, open-label, pilot Phase IIa study of panobacumab in patients with nosocomial Pseudomonas aeruginosa O11 pneumonia. Journal of Antimicrobial Chemotherapy, v. 66, n. 5, p. 1110-1116, 2011. DOI: https://doi.org/10.1093/jac/dkr080.

- Resumo: Este estudo clínico de Fase 2a demonstrou a segurança e a eficácia potencial do anticorpo monoclonal IgM panobacumab, que foi associado a uma taxa de sobrevida de 100% num pequeno grupo de pacientes com pneumonia nosocomial por P. aeruginosa, fornecendo uma prova de conceito inicial para a imunoterapia em IRAS.

- MONNET, D. L. et al. Vaccines and monoclonal antibodies to prevent healthcare-associated bacterial infections. Clinical Microbiology Reviews, v. 37, n. 3, p. e00160-22, 2024. DOI: https://doi.org/10.1128/cmr.00160-22.

- Resumo: Esta revisão abrangente detalha o panorama atual do desenvolvimento clínico de vacinas e anticorpos monoclonais contra os principais patógenos de IRAS, incluindo os ESKAPE e C. difficile, destacando os desafios e as perspectivas futuras para a imunoprofilaxia no ambiente hospitalar.

- ROOS-BLOM, M. J. et al. Sepsis and the evolution of concepts of host response. The Lancet Respiratory Medicine, v. 5, n. 7, p. 552-560, 2017..1 DOI:(https://doi.org/10.1016/S2213-2600(17)30211-1).

- Resumo: Esta revisão discute a epidemiologia das infecções nosocomiais secundárias à sepse, destacando a imunossupressão induzida pela sepse como um fator de risco crítico e identificando patógenos oportunistas comuns, o que fundamenta a necessidade de estratégias de prevenção focadas no hospedeiro.

- ARIDIS PHARMACEUTICALS. Aridis Pharmaceuticals Reports Phase 2 Clinical Trial Results of AR-105 for the Treatment of Ventilator-Associated Pneumonia Caused by Pseudomonas Aeruginosa. BioSpace, 2019. Disponível em: https://www.biospace.com/aridis-pharmaceuticals-reports-phase-2-clinical-trial-results-of-ar-105-for-the-treatment-of-ventilator-associated-pneumonia-caused-by-pseudomonas-aeruginosa. Acesso em: 20 out. 2024.

- Resumo: Este comunicado de imprensa relata os resultados negativos de um ensaio clínico de Fase 2, onde o anticorpo monoclonal AR-105 não demonstrou superioridade ao placebo no tratamento de PAV por P. aeruginosa, ilustrando os desafios significativos no desenvolvimento de imunoterapias eficazes para IRAS.

- LAU, C. L. et al. Monoclonal Antibodies as a Therapeutic Strategy against Multidrug-Resistant Bacterial Infections in a Post-COVID-19 Era. Life, v. 14, n. 2, p. 246, 2024. DOI: https://doi.org/10.3390/life14020246.

- Resumo: O artigo revê as vantagens e os desafios da terapia com anticorpos monoclonais contra bactérias multirresistentes, argumentando que esta abordagem é uma estratégia promissora e urgente na era pós-COVID-19, onde a pressão da resistência antimicrobiana se intensificou.

VIII. Autor:

Antonio Tadeu Fernandes:

https://www.linkedin.com/in/mba-gest%C3%A3o-ccih-a-tadeu-fernandes-11275529/

https://www.instagram.com/tadeuccih/

#CCIH #IRAS #Imunologia #ControleDeInfecção #Anticorpos #SegurançaDoPaciente #Medicina #anticorposmonocronais #vacinas #imunostewardship

Instituto CCIH+ Parceria permanente entre você e os melhores professores na sua área de atuação

Conheça nossos cursos de especialização ou MBA:

MBA Gestão em Saúde e Controle de Infecção

MBA Gestão em Centro de Material e Esterilização

MBA EQS – Gestão da Segurança do Paciente e governança clínica