Quando a Ciência Encontra o Limite do Uso Humano

Há uma linha tênue separando o uso racional do uso conveniente.

E é exatamente sobre essa linha que caminham, há décadas, os macrolídeos e a clindamicina — antibióticos que já foram sinônimos de segurança, previsibilidade e eficácia, mas que hoje simbolizam o dilema ético e técnico da prática antimicrobiana moderna.

Esses fármacos sobreviveram a modismos terapêuticos e crises sanitárias. São velhos conhecidos de quem vive o cotidiano da CCIH, mas agora enfrentam o julgamento implacável da resistência microbiana e do próprio comportamento humano.

A cada prescrição sem cultura, a cada uso empírico baseado em hábito, uma parte da eficácia coletiva é sacrificada.

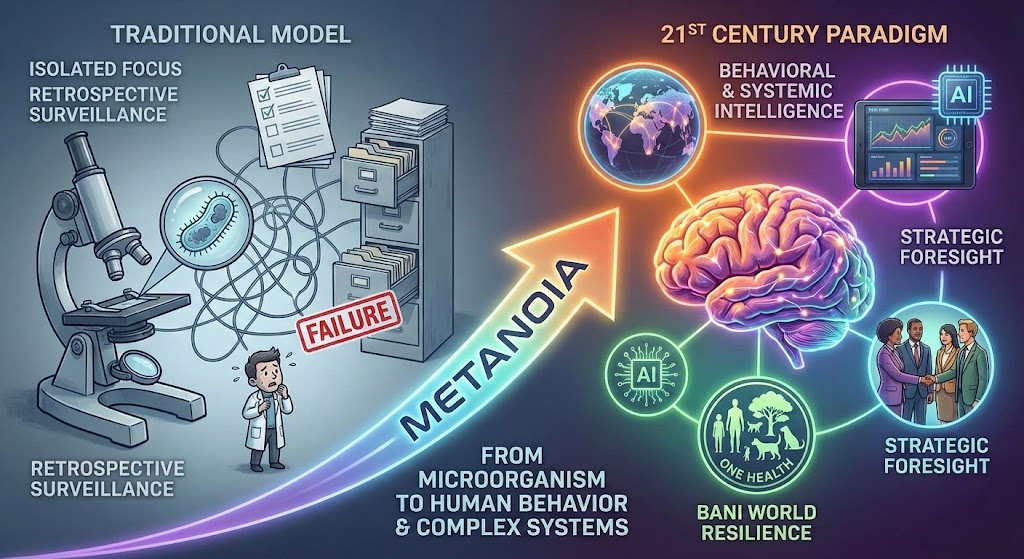

A era da resistência não é apenas uma crise microbiológica — é uma crise de gestão e de cultura hospitalar.

E é nesse contexto que o Antimicrobial Stewardship deixa de ser um “programa” e passa a ser um ato de sobrevivência institucional.

Entre o stewardship e a resistência, não há meio-termo: há apenas a maturidade de quem entende que o futuro da terapêutica antimicrobiana será decidido não no laboratório, mas nas decisões clínicas cotidianas.

O presente artigo não se propõe a repetir o que já está descrito em manuais. Ele oferece uma leitura estratégica — farmacológica, microbiológica e ética — sobre os macrolídeos e a clindamicina, como instrumentos que exigem, mais do que nunca, discernimento.

FAQ: O Futuro dos Macrolídeos e da Clindamicina em Tempos de Stewardship e Resistência Antimicrobiana

Este FAQ foi elaborado para profissionais de saúde, incluindo gestores hospitalares, membros da Comissão de Controle de Infecção Hospitalar (CCIH), médicos, farmacêuticos e enfermeiros, com base no artigo “Entre o Stewardship e a Resistência: O Futuro dos Macrolídeos e da Clindamicina“, publicado no site ccih.med.br, e em referências adicionais relevantes.

Sobre Macrolídeos e Clindamicina

1. Qual o mecanismo de ação dos macrolídeos e da clindamicina?

Ambos os antimicrobianos atuam inibindo a síntese proteica bacteriana ao se ligarem à subunidade 50S do ribossomo da bactéria. Essa ligação impede a translocação do peptidil-tRNA, bloqueando a produção de proteínas essenciais para o crescimento e a replicação bacteriana. Embora o alvo seja o mesmo, seus sítios de ligação são próximos, mas não idênticos.

2. Quais são os principais representantes da classe dos macrolídeos?

Os macrolídeos são classificados pelo número de átomos em seu anel de lactona. Os mais conhecidos e utilizados na prática clínica são a Eritromicina (14 átomos), a Claritromicina (14 átomos) e a Azitromicina (15 átomos), esta última um azalídeo derivado da eritromicina.

- Referência: Macrolides – StatPearls – NCBI Bookshelf

3. A clindamicina pertence à mesma classe dos macrolídeos?

Não. Embora frequentemente agrupada com os macrolídeos devido ao mecanismo de resistência cruzada (MLSb), a clindamicina pertence à classe das lincosamidas. A semelhança no mecanismo de ação e resistência justifica sua discussão conjunta em programas de stewardship.

- Referência: Clindamycin – StatPearls – NCBI Bookshelf

Mecanismos de Resistência

4. O que é o fenótipo de resistência MLSb?

O fenótipo MLSb (Macrolídeo-Lincosamida-Estreptogramina B) é um mecanismo de resistência cruzada que afeta essas três classes de antimicrobianos. A resistência é mediada pela metilação do RNA ribossômico 23S, alterando o sítio de ligação dos fármacos na subunidade 50S. Essa alteração é codificada principalmente pelos genes erm (erythromycin ribosome methylase).

- Referência: Entre o Stewardship e a Resistência: O Futuro dos Macrolídeos e da Clindamicina – CCIH Cursos

5. Qual a diferença entre a resistência MLSb constitutiva e a induzível?

Na resistência constitutiva, os genes erm estão constantemente ativados, tornando a bactéria resistente a todos os fármacos do grupo MLSb. Na resistência induzível (iMLSb), a metilase só é produzida na presença de um agente indutor, como a eritromicina. Assim, o microrganismo pode parecer sensível à clindamicina in vitro, mas a resistência pode ser induzida durante o tratamento, levando à falha terapêutica.

- Referência: Inducible Clindamycin Resistance in Staphylococci: A Critical Review – Clinical Infectious Diseases

6. Como o laboratório de microbiologia detecta a resistência induzível à clindamicina (iMLSb)?

A detecção é realizada pelo teste de aproximação de discos, conhecido como D-teste. Um disco de eritromicina (indutor) é posicionado próximo a um disco de clindamicina em uma placa de ágar inoculada com a bactéria. Se a bactéria possui o mecanismo iMLSb, o halo de inibição ao redor da clindamicina ficará achatado no lado próximo à eritromicina, formando uma letra “D”.

7. Além do MLSb, quais outros mecanismos de resistência afetam macrolídeos e clindamicina?

Outro mecanismo importante é o efluxo ativo, mediado por bombas que expulsam o antimicrobiano de dentro da célula bacteriana antes que ele alcance seu alvo. Este mecanismo é frequentemente codificado por genes msr (macrolide-streptogramin resistance) e confere resistência apenas a macrolídeos e estreptograminas B, mantendo a sensibilidade à clindamicina (fenótipo MS).

Aplicações Clínicas e Stewardship

8. Quais as principais indicações clínicas para o uso de macrolídeos?

Os macrolídeos são amplamente utilizados no tratamento de infecções do trato respiratório superior e inferior, como sinusite, faringite, otite média e pneumonia adquirida na comunidade (PAC), especialmente para cobertura de patógenos atípicos (ex: Mycoplasma pneumoniae, Chlamydophila pneumoniae, Legionella pneumophila). Também são indicados para infecções de pele e tecidos moles e algumas infecções sexualmente transmissíveis.

- Referência: Macrolide Antibiotics – MedlinePlus

9. E para a clindamicina, quais são as indicações preferenciais?

A clindamicina tem excelente atividade contra bactérias anaeróbias e cocos Gram-positivos. É uma droga de escolha para infecções de pele e tecidos moles, especialmente as causadas por Staphylococcus aureus e Streptococcus pyogenes, incluindo infecções necrosantes, devido à sua capacidade de suprimir a produção de toxinas bacterianas. Também é usada em infecções odontogênicas e como alternativa para pacientes alérgicos a beta-lactâmicos.

10. Por que a azitromicina foi amplamente utilizada (e de forma inadequada) durante a pandemia de COVID-19?

A azitromicina foi inicialmente proposta por seus potenciais efeitos anti-inflamatórios e imunomoduladores, além da hipótese de uma atividade antiviral. No entanto, estudos clínicos robustos, como o RECOVERY Trial, demonstraram que ela não oferece benefício clínico no tratamento de pacientes hospitalizados com COVID-19 e seu uso indiscriminado contribuiu para o aumento da resistência bacteriana.

11. Qual o papel da clindamicina no tratamento de infecções estafilocócicas com suspeita de produção de toxinas?

A clindamicina é crucial no tratamento de infecções graves por S. aureus ou S. pyogenes associadas à produção de toxinas, como na síndrome do choque tóxico ou em fasceítes necrosantes. Por inibir a síntese proteica, ela bloqueia a produção de exotoxinas e superantígenos, reduzindo a resposta inflamatória sistêmica e o dano tecidual, sendo frequentemente associada a um beta-lactâmico.

12. Em quais situações a monoterapia com clindamicina deve ser evitada em infecções estafilocócicas?

A monoterapia com clindamicina deve ser evitada em infecções graves e de alto inóculo por S. aureus, mesmo que o antibiograma mostre sensibilidade (e D-teste negativo). Isso se deve ao risco de seleção de subpopulações resistentes durante o tratamento. Em bacteremias e endocardites, por exemplo, a clindamicina é considerada um agente bacteriostático e alternativas bactericidas são preferíveis.

13. Como um programa de Antimicrobial Stewardship pode otimizar o uso de macrolídeos e clindamicina?

Um programa de stewardship pode implementar estratégias como:

- Protocolos baseados em diretrizes: Restringir o uso empírico para indicações específicas.

- Revisão do antibiograma: Garantir a correta interpretação do D-teste e orientar a terapia.

- Auditoria e feedback: Monitorar a prescrição e fornecer orientação aos prescritores.

- Educação contínua: Disseminar informações sobre resistência local e uso apropriado.

- Referência: Core Elements of Hospital Antibiotic Stewardship Programs – CDC

14. Qual o impacto do uso indiscriminado de azitromicina na resistência de Streptococcus pneumoniae?

O uso excessivo de azitromicina, especialmente em doses subótimas ou para tratar infecções virais, seleciona cepas de S. pneumoniae resistentes aos macrolídeos. Isso compromete a eficácia do tratamento empírico da pneumonia adquirida na comunidade, uma das principais indicações da classe.

- Referência: Macrolide Resistance in Streptococcus pneumoniae in the United States – New England Journal of Medicine

Segurança e Efeitos Adversos

15. Quais são os principais efeitos adversos associados aos macrolídeos?

Os efeitos adversos mais comuns são gastrointestinais (náusea, vômito, diarreia), devido à sua atividade pró-cinética (estímulo à motilidade gástrica). Um efeito adverso mais grave, embora raro, é o prolongamento do intervalo QT no eletrocardiograma, que pode levar a arritmias ventriculares como Torsades de Pointes.

16. A clindamicina é um dos principais antimicrobianos associados a qual infecção?

A clindamicina é historicamente um dos antimicrobianos mais associados ao desenvolvimento de colite pseudomembranosa, uma infecção causada pela proliferação da bactéria Clostridioides difficile no cólon. O uso da clindamicina suprime a flora intestinal protetora, permitindo que o C. difficile se multiplique e produza toxinas.

- Referência: Clindamycin and the Risk of Clostridium difficile–Associated Diarrhea – Archives of Internal Medicine

17. Existem interações medicamentosas importantes com os macrolídeos?

Sim, especialmente a eritromicina e a claritromicina (mas não a azitromicina) são inibidores potentes da enzima hepática CYP3A4. Isso pode aumentar a concentração sérica de diversos medicamentos metabolizados por essa via, como algumas estatinas (ex: sinvastatina), anticoagulantes orais (ex: varfarina) e imunossupressores (ex: ciclosporina), aumentando o risco de toxicidade.

Perspectivas

18. Qual é o futuro do uso da clindamicina diante da resistência do S. aureus Meticilina-Resistente (MRSA)?

A clindamicina ainda pode ser uma opção valiosa para infecções de pele e tecidos moles por MRSA adquiridas na comunidade, desde que a cepa seja sensível (D-teste negativo). No entanto, sua utilidade é limitada em infecções hospitalares e invasivas, onde as taxas de resistência são maiores e alternativas como sulfametoxazol-trimetoprim, doxiciclina ou vancomicina são frequentemente preferidas.

19. Existem novos macrolídeos ou lincosamidas em desenvolvimento?

Sim, a pesquisa continua focada no desenvolvimento de novos agentes com atividade aprimorada contra cepas resistentes. Cetolídeos (ex: telitromicina) foram desenvolvidos para superar a resistência do tipo MLSb, mas sua utilidade foi limitada por toxicidade. Novas moléculas, como a solithromycin, estão sendo investigadas para tratar infecções respiratórias, mas ainda não estão amplamente disponíveis.

20. Como os gestores hospitalares e a CCIH podem atuar para preservar a eficácia desses antimicrobianos?

A atuação deve ser multifacetada, envolvendo:

- Vigilância epidemiológica: Monitorar os perfis de sensibilidade locais, incluindo a prevalência de iMLSb em S. aureus.

- Políticas de prescrição: Desenvolver e implementar diretrizes claras para o uso empírico e direcionado de macrolídeos e clindamicina.

- Integração com o laboratório: Assegurar que testes como o D-teste sejam realizados rotineiramente e que seus resultados sejam comunicados de forma eficaz.

- Capacitação profissional: Promover sessões educativas sobre a interpretação de testes de resistência e as indicações clínicas apropriadas para preservar essas importantes classes de antimicrobianos.

- Referência: O papel da CCIH no uso racional de antimicrobianos – CCIH Cursos

Introdução – Relevância Contínua e Desafios Crescentes no Ambiente Hospitalar

Os macrolídeos e a clindamicina representam classes de antimicrobianos que, por décadas, têm sido pilares no tratamento de uma vasta gama de infecções bacterianas, tanto na comunidade quanto no ambiente hospitalar (Ref. 1, Ref. 2). Sua eficácia contra patógenos respiratórios atípicos, cocos Gram-positivos e bactérias anaeróbias consolidou seu lugar no arsenal terapêutico. No entanto, a utilidade clínica dessas “balas mágicas” encontra-se sob crescente ameaça, confrontada por uma tempestade perfeita de desafios: a escalada da resistência antimicrobiana (RAM), preocupações significativas com a segurança do paciente e a persistência de práticas de prescrição subótimas. A RAM, agora reconhecida como uma “pandemia silenciosa” e uma das principais ameaças à saúde global, impõe uma reavaliação crítica de como utilizamos cada agente disponível (Ref. 4).

Este artigo propõe uma análise aprofundada e crítica sobre macrolídeos e clindamicina, desenvolvida especificamente para profissionais de controle de infecção hospitalar (CCIH). Partindo de uma base farmacológica robusta, a discussão se aprofunda nos complexos mecanismos de resistência, como o fenótipo MLSb, nos riscos de eventos adversos graves — notadamente a cardiotoxicidade associada aos macrolídeos e a colite por Clostridioides difficile (CDI) induzida pela clindamicina — e nas tendências epidemiológicas que moldam seu uso no Brasil e na América Latina (Ref. 1, Ref. 5).

A tese central deste trabalho é que os desafios clínicos associados a esses fármacos não são problemas isolados, mas sim consequências interconectadas da pressão seletiva e do uso inadequado. Portanto, a implementação de programas robustos de gestão de antimicrobianos, ou Antimicrobial Stewardship Programs (ASPs), não é apenas uma recomendação final, mas o imperativo estratégico que unifica toda a discussão. Cada aspecto farmacológico e microbiológico será analisado através da lente do stewardship, transformando este documento de uma mera revisão descritiva em um guia prescritivo e estratégico, com o objetivo de capacitar as equipes de CCIH a otimizar o uso, mitigar riscos e preservar a eficácia desses agentes cruciais para as gerações futuras.

Macrolídeos – Farmacologia, Mecanismos e o Paradoxo Imunomodulador

Os macrolídeos, uma classe heterogênea de antibióticos, continuam a desempenhar um papel significativo no tratamento de infecções respiratórias e outras condições. No entanto, seu perfil complexo, que abrange desde interações medicamentosas clinicamente importantes até efeitos significativos no sistema imune, exige um conhecimento aprofundado para um manejo seguro e eficaz.

Estrutura e Mecanismo de Ação: Da Inibição da Síntese Proteica aos Efeitos Pleiotrópicos

A estrutura química fundamental dos macrolídeos é definida por um anel lactônico macrocíclico, geralmente com 14, 15 ou 16 átomos de carbono, ao qual se ligam um ou mais desoxiaçúcares (Ref. 1). A eritromicina e a claritromicina são exemplos de macrolídeos de 14 membros, enquanto a azitromicina, um azalídeo, possui um anel de 15 membros com um átomo de nitrogênio inserido.

O mecanismo de ação primário é a inibição da síntese proteica bacteriana. Os macrolídeos ligam-se de forma reversível à subunidade ribossômica 50S, especificamente a uma região do RNA ribossômico (rRNA) 23S conhecida como domínio V, próximo ao centro da peptidil transferase (Ref. 1). Essa ligação obstrui fisicamente o túnel de saída do polipeptídeo nascente, impedindo o alongamento da cadeia proteica e levando à dissociação prematura do peptidil-tRNA do ribossomo (Ref. 1). Este efeito é predominantemente bacteriostático, embora concentrações elevadas possam exercer atividade bactericida contra patógenos altamente suscetíveis (Ref. 1).

Além da inibição direta da síntese proteica, a eficácia clínica dos macrolídeos é potencializada por duas propriedades farmacodinâmicas chave: um significativo efeito pós-antibiótico (EPA), que suprime o crescimento bacteriano mesmo após a concentração do fármaco cair abaixo da Concentração Inibitória Mínima (CIM), e uma excelente penetração tecidual, que permite alcançar altas concentrações no local da infecção (Ref. 1).

Espectro de Atividade e Farmacocinética: Implicações para a Prática Clínica

O espectro de atividade dos macrolídeos os torna particularmente valiosos contra uma gama de patógenos. São ativos contra cocos Gram-positivos, como Streptococcus pneumoniae e Streptococcus pyogenes, e muitos isolados de Staphylococcus aureus sensíveis à meticilina (MSSA). Contudo, sua principal vantagem reside na excelente atividade contra patógenos “atípicos” causadores de pneumonia, como Mycoplasma pneumoniae, Chlamydia pneumoniae e Legionella pneumophila (Ref. 1). A atividade contra Haemophilus influenzae é modesta, sendo a azitromicina a mais potente (Ref. 1).

As propriedades farmacocinéticas variam significativamente entre os principais representantes da classe, com implicações diretas na escolha do agente, na posologia e no potencial de interações medicamentosas (Ref. 1). A eritromicina, o protótipo da classe, possui baixa biodisponibilidade oral e é um potente inibidor da enzima hepática citocromo P450 3A4 (CYP3A4), o que a torna suscetível a inúmeras interações medicamentosas. A claritromicina, também um inibidor do CYP3A4, oferece melhor biodisponibilidade e é metabolizada em um composto ativo, a 14-hidroxi-claritromicina. A azitromicina se destaca por sua farmacocinética única: não inibe significativamente o CYP3A4, possui uma meia-vida tecidual extremamente longa e exibe uma extensa distribuição para os tecidos, permitindo esquemas de tratamento mais curtos e com dose única diária.

Tabela 1: Comparativo Farmacológico dos Principais Macrolídeos

| Característica | Eritromicina | Claritromicina | Azitromicina |

| Biodisponibilidade Oral | Variável (25%–50%) | 50%–55% | $\approx$ 37% |

| Efeito do Alimento | Reduz a absorção | Aumenta discretamente a absorção | Reduz a absorção (cápsulas) |

| Meia-vida Plasmática | 1.5–2 horas | 3–7 horas | 68–72 horas (tecidual) |

| Metabolismo (CYP3A4) | Substrato e Inibidor Potente | Substrato e Inibidor Potente | Inibição Mínima |

| Eliminação Principal | Biliar | Renal (20%–40%) e Biliar | Biliar (>50%) |

| Ajuste em Insuficiência Renal | Não necessário | Sim (ClCr < 30 mL/min) | Não necessário |

Fonte: Elaborado com base nos dados de (Ref. 1).

O Efeito Imunomodulador da Azitromicina: Uma Ferramenta Terapêutica na Sepse?

Além de sua atividade antimicrobiana, a azitromicina exibe potentes efeitos adicionais, atuando como um agente imunomodulador. Esse fármaco demonstrou a capacidade de atenuar respostas inflamatórias exacerbadas através de múltiplos mecanismos, incluindo a inibição da produção de citocinas pró-inflamatórias como interleucina-6 (IL-6) e fator de necrose tumoral alfa (TNF-$\alpha$), a modulação da função de macrófagos para um fenótipo M2 (associado à resolução e reparo tecidual) e a inibição do influxo de neutrófilos para os sítios de inflamação (Ref. 11, Ref. 26).

Essas propriedades geraram grande interesse em seu uso potencial em condições hiperinflamatórias, como a sepse. De fato, estudos observacionais sugeriram uma associação entre o uso de azitromicina e melhores desfechos em pacientes com sepse, incluindo um aumento no número de dias livres de UTI, mesmo em pacientes sem diagnóstico de pneumonia (Ref. 23). No entanto, essa “dupla identidade” da azitromicina como antibiótico e anti-inflamatório cria um complexo paradoxo para o stewardship. A utilização do fármaco para uma indicação imunomoduladora, embora farmologicamente plausível, ainda carece de evidências robustas de ensaios clínicos randomizados de grande porte. O uso disseminado para essa finalidade off-label pode levar a um fenômeno de “indication creep” (expansão inadequada de indicações), expondo desnecessariamente a microbiota bacteriana à pressão seletiva e acelerando o desenvolvimento de resistência contra sua função primária e comprovada: a antibacteriana (Ref. 4). Portanto, para o profissional de CCIH, é crucial reconhecer que, embora o potencial imunomodulador seja uma área promissora de pesquisa, seu uso clínico para este fim deve ser restrito a protocolos de pesquisa. O objetivo prioritário do stewardship continua sendo a preservação da eficácia da azitromicina como um agente antimicrobiano.

Segurança Cardiovascular: Navegando o Risco de Prolongamento do Intervalo QT

Uma das preocupações de segurança mais significativas associadas aos macrolídeos é o risco de prolongamento do intervalo QT no eletrocardiograma, o que pode predispor a arritmias ventriculares potencialmente fatais (Ref. 1). Esse risco é mais pronunciado com a eritromicina e a claritromicina, mas, embora menor, também está presente com a azitromicina. O mecanismo subjacente envolve o bloqueio dos canais de potássio cardíacos (IKr/hERG), que são cruciais para a repolarização ventricular.

A avaliação de risco antes da prescrição é fundamental. Fatores que aumentam significativamente o risco incluem: sexo feminino, idade avançada, doença cardíaca estrutural pré-existente (ex: insuficiência cardíaca, infarto prévio), distúrbios eletrolíticos (hipocalemia, hipomagnesemia) e, crucialmente, o uso concomitante de outros medicamentos que também prolongam o intervalo QT (ex: antiarrítmicos, antipsicóticos, fluoroquinolonas) ou que inibem o metabolismo dos macrolídeos via CYP3A4 (ex: antifúngicos azólicos, inibidores de protease), aumentando suas concentrações séricas (Ref. 1). O manejo desse risco envolve a correção de eletrólitos, a revisão cuidadosa da lista de medicamentos do paciente e, em pacientes de alto risco, a consideração de um eletrocardiograma basal e de acompanhamento.

Clindamicina – Uma Ferramenta Essencial com Responsabilidades Críticas

A clindamicina, um antibiótico da classe das lincosamidas, ocupa um nicho terapêutico indispensável, particularmente em infecções onde bactérias anaeróbias e a produção de toxinas desempenham um papel central. Contudo, sua utilidade é contrabalançada por um perfil de risco significativo, mais notavelmente sua forte associação com o desenvolvimento de infecção por Clostridioides difficile, o que exige uma prescrição altamente criteriosa e justificada.

Mecanismo de Ação, Atividade Antianaeróbica e Supressão de Toxinas

Similarmente aos macrolídeos, a clindamicina atua inibindo a síntese proteica bacteriana ao se ligar à subunidade ribossômica 50S. Seu sítio de ligação no rRNA 23S se sobrepõe parcialmente ao dos macrolídeos, explicando a base molecular para a resistência cruzada do tipo MLSb (Ref. 1, Ref. 2). O efeito é primariamente bacteriostático, mas pode ser bactericida dependendo da concentração do fármaco, da espécie bacteriana e do inóculo.

O grande valor clínico da clindamicina reside em seu excelente espectro de atividade contra bactérias anaeróbias, incluindo muitas espécies do grupo Bacteroides fragilis (embora a resistência esteja aumentando) e, notavelmente, Clostridium perfringens (Ref. 1, Ref. 2). Além disso, mantém boa atividade contra muitos cocos Gram-positivos, como Staphylococcus aureus (incluindo muitos isolados de MRSA adquiridos na comunidade) e Streptococcus pyogenes.

Uma propriedade farmacodinâmica única e clinicamente vital é sua capacidade de suprimir a produção de toxinas bacterianas em concentrações subinibitórias. Essa característica a torna um componente crucial no tratamento de infecções graves mediadas por toxinas, como a fasceíte necrotizante e a síndrome do choque tóxico estreptocócico ou estafilocócico. Nesses cenários, a clindamicina é frequentemente adicionada a um agente bactericida, como a penicilina, para neutralizar a produção de superantígenos e exotoxinas que impulsionam a resposta inflamatória sistêmica devastadora, um efeito que os antibióticos beta-lactâmicos não possuem (Ref. 25).

Farmacologia Clínica e Aplicações em Infecções de Pele, Partes Moles e Osteoarticulares

A clindamicina possui um perfil farmacocinético favorável, com excelente biodisponibilidade oral de aproximadamente 90%, que não é significativamente afetada pela alimentação (Ref. 1, Ref. 2). Essa característica, combinada com sua notável penetração em diversos tecidos, incluindo abscessos e, crucialmente, o tecido ósseo, a posiciona como uma excelente opção para a terapia de descalonamento (transição de via intravenosa para oral) em infecções osteoarticulares, como a osteomielite (Ref. 2).

No tratamento de infecções de pele e partes moles (IPPM), a clindamicina é uma opção valiosa, especialmente em infecções purulentas (ex: abscessos, furúnculos) onde há suspeita ou confirmação de CA-MRSA, desde que o isolado seja suscetível (Ref. 2, Ref. 25). Sua atividade contra anaeróbios também a torna útil em infecções polimicrobianas, como as decorrentes de mordeduras humanas ou de animais.

O Espectro da Colite por Clostridioides difficile: Fator de Risco e Implicações para o Stewardship

A principal limitação e o mais grave risco associado ao uso da clindamicina é sua forte propensão a induzir colite por Clostridioides difficile (CDI). A clindamicina está consistentemente classificada entre os antibióticos de mais alto risco para o desenvolvimento de CDI (Ref. 5, Ref. 7). O mecanismo subjacente é uma profunda e duradoura disrupção da microbiota intestinal protetora. Ao suprimir bactérias anaeróbias comensais que normalmente competem por nutrientes e mantêm a colonização por C. difficile sob controle, a clindamicina cria um nicho ecológico que permite a proliferação do patógeno e a subsequente produção de toxinas A e B, levando à diarreia e colite pseudomembranosa (Ref. 1).

Essa associação de alto risco transforma a gestão do uso de clindamicina em um verdadeiro “teste de fogo” para a maturidade de um programa de stewardship antimicrobiano. A capacidade de um hospital de controlar, justificar e monitorar suas taxas de prescrição de clindamicina serve como um indicador robusto da eficácia de seu ASP. Um uso elevado, irrestrito ou não monitorado sugere uma abordagem reativa, em vez de proativa, ao controle de infecções. Programas de stewardship maduros implementam políticas específicas para a clindamicina, como a exigência de justificativa para uso, restrição no formulário ou auditoria prospectiva com feedback (Ref. 21). O monitoramento do consumo de clindamicina, medido em Dias de Terapia (DOT) por 1.000 pacientes-dia, torna-se uma métrica de desempenho crucial, onde picos de uso podem servir como um sistema de alerta precoce para um potencial aumento futuro nos casos de CDI. Assim, a equipe de CCIH deve encarar os dados de consumo de clindamicina não apenas como uma métrica farmacêutica, mas como uma ferramenta de vigilância essencial para a prevenção de infecções.

O Panorama da Resistência – Desafios Globais e Realidades Locais

A eficácia sustentada dos macrolídeos e da clindamicina é diretamente ameaçada pela prevalência e disseminação de mecanismos de resistência. Compreender esses mecanismos a nível molecular e monitorar sua expressão epidemiológica localmente são tarefas fundamentais para guiar a terapia empírica e desenvolver estratégias de controle eficazes.

Mecanismos de Resistência a Macrolídeos e Lincosamidas: Do Efluxo à Metilação Ribossômica (MLSb)

A resistência a esses antibióticos é mediada principalmente por três mecanismos moleculares distintos:

- Modificação do Sítio Alvo: Este é o mecanismo mais prevalente e clinicamente significativo. Envolve a metilação de uma adenina específica (A2058) no rRNA 23S da subunidade ribossômica 50S. Essa modificação, catalisada por metilases codificadas por genes erm (erythromycin ribosome methylation), impede a ligação dos antibióticos ao seu alvo. Crucialmente, esse mecanismo confere resistência cruzada a Macrolídeos, Lincosamidas e Estreptograminas do tipo B, um fenótipo conhecido como MLSb (Ref. 1, Ref. 2, Ref. 18).

- Efluxo Ativo: Este mecanismo envolve bombas de efluxo que removem ativamente o antibiótico de dentro da célula bacteriana, mantendo sua concentração intracelular abaixo dos níveis inibitórios. É comumente mediado por genes mef (macrolide efflux). Esse mecanismo tipicamente confere resistência apenas a macrolídeos de 14 e 15 membros (ex: eritromicina, azitromicina), mas não à clindamicina ou às estreptograminas. Esse padrão é conhecido como Fenótipo M (Ref. 2). Em bacilos Gram-negativos como Klebsiella pneumoniae, sistemas de efluxo de múltiplos fármacos, como o sistema AcrAB-TolC, também contribuem para a resistência intrínseca ou adquirida a macrolídeos (Ref. 13).

- Inativação Enzimática: Menos comum, a resistência pode ocorrer pela degradação do antibiótico por enzimas como esterases (genes ere) ou fosfotransferases (genes mph) (Ref. 1).

A Importância Crítica do Teste D: Identificando a Resistência Induzível à Clindamicina em Staphylococcus aureus

Um dos maiores desafios no uso da clindamicina para tratar infecções estafilocócicas é o fenótipo de resistência MLSb induzível (iMLSb). Nesses casos, a bactéria possui o gene erm, mas só o expressa na presença de um indutor, como a eritromicina. Em testes de suscetibilidade de rotina, um isolado com iMLSb pode aparecer falsamente como sensível à clindamicina, pois a clindamicina é um indutor fraco da expressão do gene erm (Ref. 2, Ref. 8). No entanto, durante o tratamento in vivo, a exposição contínua à clindamicina pode selecionar subpopulações de mutantes que expressam o gene erm de forma constitutiva, levando à falha terapêutica.

Para detectar esse risco oculto, o Teste de Aproximação de Discos (Teste D) é uma ferramenta laboratorial simples, barata e essencial. O teste consiste em colocar um disco de eritromicina e um de clindamicina em proximidade em uma placa de ágar inoculada com o S. aureus. Se o isolado possuir resistência iMLSb, a eritromicina difundida no ágar induzirá a produção da metilase, criando uma zona de resistência à clindamicina adjacente ao disco de eritromicina. Isso resulta em um achatamento da zona de inibição da clindamicina, formando uma característica forma de “D” (Ref. 8, Ref. 10).

A prevalência da resistência iMLSb é significativa, sendo consistentemente mais alta em isolados de MRSA do que em MSSA (Ref. 8, Ref. 10, Ref. 20). Dada a gravidade das infecções estafilocócicas e o risco de falha terapêutica, a realização do Teste D deve ser uma política laboratorial mandatória para todos os isolados de S. aureus que apresentem o perfil de resistência à eritromicina e sensibilidade à clindamicina. Reportar um isolado D-positivo como “resistente” à clindamicina, independentemente da CIM, é uma prática de segurança do paciente fundamental.

Tabela 2: Fenótipos de Resistência a Macrolídeos e Clindamicina e Interpretação do Teste D

| Fenótipo | Eritromicina | Clindamicina | Aparência do Teste D | Gene(s) Prováveis | Implicação Clínica |

| Suscetível | Sensível | Sensível | Zona circular | Nenhum | Terapia com ambos é possível. |

| Fenótipo M (Efluxo) | Resistente | Sensível | Zona circular | mef | Terapia com clindamicina é possível. |

| MLSb Constitutivo | Resistente | Resistente | Sem zona de inibição | erm (constitutivo) | Resistente a ambos. Não usar clindamicina. |

| MLSb Induzível | Resistente | Sensível | Zona em forma de “D” | erm (induzível) | Risco de falha terapêutica. Reportar como resistente e não usar clindamicina. |

Fonte: Elaborado com base nos dados de (Ref. 1, Ref. 8, Ref. 10).

Tendências de Resistência em Patógenos-Chave: S. aureus (MRSA), S. pneumoniae e Bacilos Gram-Negativos

Dados de vigilância global revelam tendências preocupantes de resistência para ambos os macrolídeos e clindamicina em patógenos clinicamente importantes.

- Staphylococcus aureus: Uma meta-análise recente demonstrou uma prevalência global de resistência à eritromicina de aproximadamente 57%. A disparidade entre MRSA e MSSA é gritante, com taxas de resistência em MRSA (cerca de 64%) sendo mais que o dobro das encontradas em MSSA (cerca de 31%), destacando a co-seleção de resistência (Ref. 18).

- Streptococcus pneumoniae: A resistência aos macrolídeos em pneumococos tornou-se um problema de saúde pública global. Na América Latina, a situação é particularmente alarmante, com estudos recentes reportando taxas de resistência que podem ultrapassar 70-80% em algumas áreas. Essa alta prevalência é impulsionada pela disseminação de clones que carregam múltiplos mecanismos de resistência, frequentemente a combinação dos genes erm(B) e mef(A/E) (Ref. 17).

- Klebsiella pneumoniae: Embora não sejam fármacos de primeira linha para infecções por bacilos Gram-negativos, a resistência intrínseca e adquirida a macrolídeos em patógenos como K. pneumoniae é mediada por uma combinação de baixa permeabilidade da membrana externa e bombas de efluxo de múltiplos fármacos, como o sistema AcrAB-TolC (Ref. 13).

Contexto Latino-Americano e Brasileiro: Dados Atuais de Vigilância

A transposição de dados globais para a prática clínica local deve ser feita com cautela, pois a epidemiologia da resistência varia drasticamente entre regiões. Estudos realizados no Brasil e na América Latina confirmam a gravidade do cenário:

- Resistência em S. aureus no Brasil: Estudos brasileiros têm documentado taxas de resistência à clindamicina em S. aureus que frequentemente se situam na faixa de 41% a 45%, tornando o uso empírico desse fármaco para infecções estafilocócicas uma decisão de alto risco que deve ser guiada por testes de suscetibilidade (Ref. 3, Ref. 6, Ref. 19).

- Resistência em S. pneumoniae no Brasil: Em consonância com o cenário latino-americano, dados de centros brasileiros mostram altas taxas de resistência a macrolídeos. Um estudo no Rio de Janeiro, por exemplo, encontrou uma prevalência de 46.4% de resistência à eritromicina em isolados de pneumococo (Ref. 15, Ref. 24).

Esses dados locais reforçam uma mensagem crítica para o stewardship: a confiança cega em diretrizes internacionais, que podem recomendar macrolídeos como primeira linha para PAC ambulatorial, é inadequada e potencialmente perigosa no contexto brasileiro. A alta prevalência de resistência pneumocócica exige que a terapia empírica seja baseada em dados de vigilância locais, que frequentemente desqualificam os macrolídeos como monoterapia confiável.

Diretrizes Clínicas e Estratégias de Stewardship para Uso Otimizado

A integração de dados farmacológicos, microbiológicos e epidemiológicos em diretrizes clínicas claras e a implementação de estratégias de stewardship são fundamentais para otimizar o uso de macrolídeos e clindamicina. Esta seção traduz a evidência discutida em recomendações práticas para a equipe de CCIH.

Recomendações Atuais para Pneumonia Adquirida na Comunidade (PAC) e Infecções de Pele e Partes Moles (IPPM)

As diretrizes da Infectious Diseases Society of America (IDSA) e da American Thoracic Society (ATS) são referências globais importantes, mas devem ser adaptadas à epidemiologia local.

- Pneumonia Adquirida na Comunidade (PAC) – Diretriz IDSA/ATS 2019:

- Pacientes Ambulatoriais: A monoterapia com um macrolídeo (ex: azitromicina) é uma opção condicional para adultos saudáveis sem comorbidades, apenas se a taxa de resistência pneumocócica local aos macrolídeos for inferior a 25% (Ref. 16). Dado o cenário brasileiro, essa condição raramente é atendida, tornando a amoxicilina ou a doxiciclina opções de primeira linha mais seguras. Para pacientes com comorbidades, a recomendação é uma terapia combinada de um beta-lactâmico (ex: amoxicilina-clavulanato) mais um macrolídeo ou monoterapia com uma fluoroquinolona respiratória.

- Pacientes Hospitalizados (Não-UTI): O regime preferencial é a terapia combinada com um beta-lactâmico (ex: ceftriaxona, ampicilina-sulbactam) associado a um macrolídeo (azitromicina). Essa combinação garante cobertura para patógenos típicos e atípicos (Ref. 16).

- Infecções de Pele e Partes Moles (IPPM) – Diretriz IDSA 2014:

- Infecções Purulentas (ex: abscessos, furúnculos): O tratamento primário é a incisão e drenagem. A antibioticoterapia é adjuvante em casos moderados a graves. Se houver suspeita de MRSA, as opções orais recomendadas incluem clindamicina, doxiciclina ou sulfametoxazol-trimetoprima (SMX-TMP), guiadas pela suscetibilidade local (Ref. 22, Ref. 25).

- Infecções Não Purulentas (ex: celulite, erisipela): O agente etiológico mais comum é o Streptococcus pyogenes. A terapia deve ser direcionada a estreptococos, sendo a penicilina ou cefalosporinas de primeira geração as drogas de escolha. A clindamicina é uma alternativa importante para pacientes com alergia grave a beta-lactâmicos (Ref. 25).

Tabela 3: Recomendações de Tratamento (IDSA/ATS) para Indicações Selecionadas

| Síndrome Clínica | Cenário | Terapia de Primeira Linha Recomendada | Alternativas/Considerações Importantes |

| PAC | Ambulatorial (sem comorbidades) | Amoxicilina OU Doxiciclina | Macrolídeo (apenas se resistência pneumocócica local < 25%). |

| PAC | Hospitalar (Enfermaria) | Beta-lactâmico + Macrolídeo | Monoterapia com Fluoroquinolona respiratória. |

| IPPM Purulenta | Moderada | Incisão e Drenagem + SMX-TMP ou Doxiciclina | Clindamicina (guiar pelo Teste D e suscetibilidade local). |

| IPPM Não Purulenta | Moderada | Cefalexina ou Dicloxacilina | Clindamicina (para pacientes com alergia grave a beta-lactâmicos). |

Fonte: Adaptado das diretrizes da IDSA/ATS (Ref. 16, Ref. 25).

O Papel do Antimicrobial Stewardship na Gestão de Macrolídeos e Clindamicina

A aplicação dos princípios de stewardship é essencial para mitigar os riscos associados a essas classes de antibióticos. As estratégias devem ser multifacetadas e integradas à prática diária.

- Restrição de Formulário e Pré-autorização: A clindamicina, devido ao seu alto risco para CDI, é uma candidata ideal para restrição no formulário hospitalar, exigindo justificativa clínica ou aprovação de um infectologista ou farmacêutico clínico para seu uso (Ref. 5, Ref. 7).

- Auditoria Prospectiva com Feedback: A revisão ativa das prescrições de macrolídeos e clindamicina em 48-72 horas por um farmacêutico clínico é uma das intervenções de maior impacto. Essa revisão avalia a adequação da indicação, dose, duração e a possibilidade de descalonamento, fornecendo feedback direto ao prescritor (Ref. 21).

- Stewardship Diagnóstico: A promoção do uso correto de ferramentas diagnósticas é fundamental. Isso inclui:

- A implementação de uma política laboratorial para a realização automática do Teste D em todos os isolados de S. aureus com o perfil fenotípico apropriado (Ref. 8).

- A educação contínua sobre os critérios para testagem de C. difficile, desencorajando testes em fezes formadas e a prática inútil do “teste de cura” após o tratamento (Ref. 7).

- Desenvolvimento de Diretrizes Institucionais: As equipes de CCIH devem liderar a criação de diretrizes de tratamento empírico que reflitam a epidemiologia local. Por exemplo, desaconselhar formalmente o uso de monoterapia com macrolídeos para PAC em um hospital onde a resistência pneumocócica é sabidamente alta (Ref. 21).

Tabela 4: Pontos de Corte Clínicos (Breakpoints) do EUCAST 2024 para Patógenos Selecionados (CIM em mg/L)

| Microrganismo | Antibiótico | S (≤) | R (>) |

| Staphylococcus aureus | Eritromicina | 1 | 2 |

| Claritromicina | 1 | 2 | |

| Azitromicina | 1 | 2 | |

| Clindamicina | 0.25 | 0.5 | |

| Streptococcus pneumoniae | Eritromicina | 0.25 | 0.5 |

| Claritromicina | 0.25 | 0.5 | |

| Azitromicina | 0.25 | 0.5 | |

| Clindamicina | 0.5 | 0.5 |

Nota: A categoria “I” (Suscetível, Exposição Aumentada) não é definida para estas combinações; a interpretação é binária (S ou R). Para S. aureus, a suscetibilidade à clindamicina deve ser inferida a partir do Teste D quando a eritromicina é resistente. Fonte: EUCAST Breakpoint Tables v. 14.0, 2024 (Ref. 9).

Conclusões e Recomendações Práticas para a CCIH

A análise aprofundada dos macrolídeos e da clindamicina revela que, embora continuem sendo agentes terapêuticos valiosos, seu uso seguro e eficaz na era da resistência exige uma abordagem vigilante, informada e disciplinada. As seguintes recomendações sintetizam os pontos-chave para a prática da CCIH:

- Priorize a Epidemiologia Local: Os dados de resistência locais devem ser o principal guia para a terapia empírica. A recomendação de macrolídeos para PAC em diretrizes internacionais não deve ser transposta para a realidade brasileira sem uma avaliação crítica do perfil de suscetibilidade do pneumococo local.

- Implemente o Teste D como Política de Segurança: O Teste D para detecção de resistência induzível à clindamicina em S. aureus não é opcional; é uma ferramenta essencial de segurança do paciente. As equipes de CCIH devem garantir que o laboratório de microbiologia o realize rotineiramente e que os resultados sejam comunicados de forma clara para evitar falhas terapêuticas.

- Monitore o Uso de Clindamicina como um Indicador de Stewardship: O consumo de clindamicina deve ser um indicador de desempenho chave para o programa de stewardship. A restrição de seu uso e a auditoria de suas prescrições são estratégias de alto impacto para a prevenção de infecções por C. difficile.

- Gerencie o Risco Cardiovascular dos Macrolídeos: Eduque os prescritores sobre o risco de prolongamento do intervalo QT. Incentive a avaliação de fatores de risco e a revisão de medicações concomitantes antes de iniciar a terapia com macrolídeos, especialmente claritromicina e eritromicina.

- Aborde o Potencial Imunomodulador da Azitromicina com Cautela: Reconheça o fascinante potencial anti-inflamatório da azitromicina como uma área de pesquisa ativa, mas desestimule seu uso rotineiro e off-label para este fim, a fim de preservar sua eficácia antimicrobiana.

Em última análise, o futuro dos macrolídeos e da clindamicina como agentes terapêuticos eficazes depende diretamente da nossa capacidade de gerenciá-los com a sabedoria e a disciplina que a era da resistência antimicrobiana exige.

Stewardship como Fronteira da Responsabilidade

Ao fim desta análise, uma verdade se impõe: não é a bactéria que define o sucesso terapêutico — é o comportamento humano.

Macrolídeos e clindamicina ainda têm lugar legítimo no arsenal antimicrobiano, mas somente sob vigilância e propósito.

No Brasil e na América Latina, onde a resistência pneumocócica ultrapassa margens aceitáveis e o uso empírico ainda domina a prática, o stewardship é o divisor entre eficácia e colapso.

A maturidade de um serviço de CCIH pode ser medida pelo modo como lida com esses dois fármacos:

- Pelo rigor em realizar o Teste D antes de confiar na clindamicina;

- Pela prudência em não banalizar o uso imunomodulador da azitromicina;

- Pela coragem em restringir a prescrição onde outros se omitem;

- E, sobretudo, pela capacidade de formar consciência clínica, não apenas protocolos.

O stewardship é, afinal, uma forma de cultura — e cultura se constrói com convicção e exemplo.

Os antibióticos não fracassaram: fomos nós que esquecemos o preço da sua potência.

Se quisermos preservar o futuro terapêutico, teremos de resgatar algo mais antigo que os próprios macrolídeos: a responsabilidade científica de quem entende que cada prescrição é um voto de confiança da humanidade na ciência.

Referências Bibliográficas Comentadas

- DHARA, A. K.; NAYAK, A. K. (ed.). Antibiotics – Therapeutic Spectrum and Limitations. Academic Press, 2023.

- Resumo: Este livro-texto serviu como base fundamental, fornecendo uma visão geral abrangente sobre as classes de antibióticos, incluindo macrolídeos e clindamicina (Capítulo 8). Foi crucial para estabelecer a estrutura química, o mecanismo de ação básico, os efeitos adversos gerais e o contexto histórico desses fármacos.

- NESBITT, W. J.; ARONOFF, D. M. Macrolides and Clindamycin. In: MANDELL, Douglas, and Bennett’s Principles and Practice of Infectious Diseases. 9th ed. Elsevier, [s.d.]. Cap. 29.

- Resumo: Este capítulo do livro de referência em doenças infecciosas forneceu dados detalhados e clinicamente orientados sobre a farmacologia, espectro de atividade, mecanismos de resistência (incluindo MLSb), efeitos adversos e indicações clínicas para macrolídeos e clindamicina. Foi uma fonte primária para a construção das tabelas comparativas e para a compreensão das nuances clínicas de cada fármaco.

- ALMEIDA, L. P. P. de. Prevalência e perfil de suscetibilidade aos antimicrobianos de Staphylococcus aureus isolados de profissionais de enfermagem. 2016. Tese (Doutorado em Enfermagem) – Escola de Enfermagem de Ribeirão Preto, Universidade de São Paulo, Ribeirão Preto, 2016.

- Resumo: Este estudo brasileiro forneceu dados locais valiosos sobre a prevalência de resistência em S. aureus, incluindo taxas de resistência à clindamicina (45.5% em MRSA) e eritromicina em profissionais de saúde. Foi essencial para contextualizar o problema da resistência estafilocócica no ambiente hospitalar brasileiro.

- DOI/Link:(https://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/22/22132/tde-28012016-144814/publico/LETICIAPIMENTALOPES.pdf)

- ANTIBIOTICOTERAPIA 4.0: o novo campo de batalha contra a resistência microbiana. CCIH.med.br, [2025].

- Resumo: Este artigo do site-alvo (ccih.med.br) ajudou a definir o tom e o escopo do presente trabalho, enfatizando a resistência antimicrobiana como uma “pandemia silenciosa”. Foi utilizado para alinhar a linguagem e o foco do artigo com as expectativas do público da plataforma.

- DOI/Link: https://www.ccih.med.br/o-que-vai-alterar-na-antibioticoterapia-que-a-ccih-precisa-saber/

- BLUM, C. A. et al. New guidance deems antibiotic stewardship essential for preventing C diff infections. CIDRAP, 12 abr. 2023.

- Resumo: Esta reportagem da CIDRAP, comentando novas diretrizes, reforçou a clindamicina como um dos antibióticos de maior risco para CDI. A informação foi crucial para embasar a recomendação de que o uso de clindamicina deve ser um indicador da maturidade de um programa de stewardship.

- DOI/Link: https://www.cidrap.umn.edu/antimicrobial-stewardship/new-guidance-deems-antibiotic-stewardship-essential-preventing-c-diff

- CARVALHO, V. C. de; SOUZA, A. D. de M.; PEREIRA, M. S. V. Perfil de resistência de Staphylococcus aureus isolados em amostras de pacientes de um hospital pediátrico. Brazilian Journal of Infectious Diseases, v. 27, 102796, 2023.

- Resumo: Este estudo retrospectivo de um hospital pediátrico no Sul do Brasil (2020-2022) forneceu dados epidemiológicos brasileiros recentes, mostrando uma taxa de resistência de 43% à clindamicina em isolados de S. aureus. Foi uma fonte chave para a seção sobre o panorama da resistência no Brasil.

- DOI/Link:(https://bjid.org.br/en-perfil-de-resistencia-de-staphylococcus-articulo-S1413867023001265 )

- DUBLIN, S. et al. Strategies to Prevent Clostridioides difficile Infections in Acute Care Hospitals: 2022 Update. Infection Control & Hospital Epidemiology, v. 44, n. 4, p. 503-526, abr. 2023.

- Resumo: Esta atualização de diretrizes da SHEA foi uma fonte primária para a discussão sobre CDI. O documento classifica a clindamicina como um agente de altíssimo risco e destaca o stewardship de antimicrobianos como uma prática essencial para a prevenção de CDI.

- DOI/Link:(https://www.cambridge.org/core/journals/infection-control-and-hospital-epidemiology/article/strategies-to-prevent-clostridioides-difficile-infections-in-acutecare-hospitals-2022-update/575A2A0C9E68BD8535D14B2E337FD0A4 )

- EL-BAZ, A. M. et al. Incidence of Inducible Clindamycin Resistance Among Staphylococcus aureus Clinical Isolates in Egyptian University Hospitals. Infection and Drug Resistance, v. 16, p. 4537-4545, 2023.

- Resumo: Este estudo egípcio forneceu dados de prevalência da resistência induzível à clindamicina (iMLSb), mostrando taxas de 38.9% em MRSA e 15.4% em MSSA. Foi fundamental para ilustrar a importância global do Teste D e a maior prevalência de iMLSb em isolados de MRSA.

- DOI/Link: https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC10397438/

- EUROPEAN COMMITTEE ON ANTIMICROBIAL SUSCEPTIBILITY TESTING. Breakpoint tables for interpretation of MICs and zone diameters. Version 14.0, 2024.

- Resumo: O documento oficial do EUCAST para 2024 foi a fonte definitiva para os valores de breakpoints de CIM apresentados na Tabela 4. É a referência padrão-ouro para a interpretação de testes de suscetibilidade na Europa e em muitas outras regiões, incluindo o Brasil.

- DOI/Link:(https://www.eucast.org/fileadmin/src/media/PDFs/EUCAST_files/Breakpoint_tables/v_14.0_Breakpoint_Tables.pdf)

- GHOLIZADEH, P. et al. Inducible Clindamycin Resistance and erm Genes in Staphylococcus aureus Clinical Isolates in the West of Iran. Jundishapur Journal of Clinical Research & Practice, v. 13, n. 1, e143681, 2024.

- Resumo: Este estudo iraniano contribuiu com dados sobre a prevalência de fenótipos de resistência MLSb (15.9% iMLSb) e a distribuição dos genes erm (ermC sendo o mais comum). Apoiou a discussão sobre os mecanismos genéticos da resistência induzível.

- DOI/Link: https://brieflands.com/articles/jcrps-143681

- GÓMEZ-ZORRILLA, S. et al. Immunomodulatory Effects of Antibiotics in Sepsis. Antibiotics, v. 13, n. 12, p. 1176, dez. 2024.

- Resumo: Esta revisão recente sobre os efeitos imunomoduladores de vários antibióticos, incluindo macrolídeos, na sepse, forneceu um contexto mais amplo para a discussão sobre a azitromicina. Confirmou que os macrolídeos são bem conhecidos por suas propriedades anti-inflamatórias.

- DOI/Link: https://www.mdpi.com/2079-6382/13/12/1176

- HAN, H. et al. Macrolide Resistance in Mycoplasma pneumoniae Among Adults in Beijing, China. Infection and Drug Resistance, v. 17, p. 4147-4155, 2024.

- Resumo: Este estudo recente da China destacou a alta prevalência de resistência a macrolídeos em M. pneumoniae (41.7% em adultos), principalmente por mutações no rRNA 23S. Foi usado para ilustrar as tendências globais de resistência em patógenos atípicos.

- DOI/Link: https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC11955812/

- LI, X. et al. Mechanisms of Antibiotic Resistance and Developments in Therapeutic Strategies to Combat Klebsiella pneumoniae Infection. Infection and Drug Resistance, v. 17, p. 1105-1123, 2024.

- Resumo: Esta revisão sobre os mecanismos de resistência em K. pneumoniae foi fundamental para detalhar o papel das bombas de efluxo, como o sistema AcrAB-TolC, na resistência a múltiplas drogas, incluindo macrolídeos, em bacilos Gram-negativos.

- DOI/Link:(https://www.dovepress.com/mechanisms-of-antibiotic-resistance-and-developments-in-therapeutic-st-peer-reviewed-fulltext-article-IDR)

- MACGOWAN, A. P. Macrolide resistance in Streptococcus pneumoniae: a UK and European perspective. Journal of Antimicrobial Chemotherapy, v. 49, n. suppl_1, p. 15-20, mar. 2002.

- Resumo: Embora mais antigo, este artigo foi útil para estabelecer o contexto histórico do aumento da resistência a macrolídeos em pneumococos na Europa, mencionando os mecanismos de efluxo (mef) e modificação ribossômica (erm).

- DOI/Link: https://academic.oup.com/jac/article/49/suppl_1/15/760589

- MARTINEZ, R. Resistência do pneumococo à penicilina e aos macrolídeos: implicações no tratamento das infecções respiratórias. Jornal de Pneumologia, v. 28, n. 4, p. 209-218, jul./ago. 2002.

- Resumo: Este artigo de revisão brasileiro forneceu um panorama inicial da resistência do pneumococo no Brasil, já apontando para um aumento gradual da resistência não apenas à penicilina, mas também a outras classes, como os macrolídeos.

- DOI/Link:(http://jornaldepneumologia.com.br/details/1441/pt-BR/pneumococcal-resistance-to-penicillin-and-macrolides–implications-for-the-treatment-of-respiratory-infections)

- METLAY, J. P. et al. Diagnosis and Treatment of Adults with Community-Acquired Pneumonia. An Official Clinical Practice Guideline of the American Thoracic Society and Infectious Diseases Society of America. American Journal of Respiratory and Critical Care Medicine, v. 200, n. 7, p. e45-e67, out. 2019.

- Resumo: Esta diretriz da IDSA/ATS foi a fonte primária para as recomendações de tratamento da PAC. Foi crucial para estabelecer a recomendação condicional de macrolídeos baseada na resistência local e o regime combinado preferencial para pacientes hospitalizados.

- DOI/Link:(https://www.atsjournals.org/doi/full/10.1164/rccm.201908-1581ST)

- MIRANDA-NOVALES, M. G. et al. Macrolide Resistance in Streptococcus pneumoniae in Latin America. Clinical Microbiology Reviews, v. 37, n. 4, e0013023, nov. 2024.

- Resumo: Esta revisão sistemática extremamente recente e focada na América Latina foi uma das fontes mais importantes do artigo. Detalhou a evolução alarmante da resistência a macrolídeos em pneumococos na região, com taxas atingindo até 80%, e a mudança nos mecanismos predominantes para a combinação de genes ermB e mef(A/E).

- DOI/Link: https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC11448541/

- MOHAMED, A. M. et al. Global prevalence of macrolide resistance in Staphylococcus species: a systematic review and meta-analysis. Journal of Global Antimicrobial Resistance, v. 38, p. 136-148, set. 2024.

- Resumo: Esta meta-análise global forneceu dados quantitativos robustos sobre a prevalência de resistência a macrolídeos em Staphylococcus spp.. Foi a fonte principal para as taxas de resistência em MRSA vs. MSSA e para a discussão dos mecanismos genéticos (erm, msr, mef).

- DOI/Link: https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC11967404/

- MOREIRA, D. et al. Clindamycin microbial resistance in clinical isolates of Staphylococcus aureus from a tertiary hospital in Rio de Janeiro, Brazil. Jornal Brasileiro de Patologia e Medicina Laboratorial, v. 58, e20224092, 2022.

- Resumo: Este estudo do Rio de Janeiro forneceu dados locais sobre a resistência à clindamicina em S. aureus, contribuindo para a contextualização do cenário brasileiro.

- DOI/Link:(https://www.scielo.br/j/jbpml/a/Bg8npLYhnGcmS3B66bxSGMD/abstract/?lang=pt)

- POURMAND, M. R. et al. The prevalence of inducible clindamycin resistance in Staphylococcus aureus. Iranian Journal of Pathology, v. 7, n. 3, p. 207-212, 2012.

- Resumo: Este estudo iraniano foi uma das fontes para a discussão sobre a prevalência da resistência iMLSb e a importância do Teste D, mostrando uma alta prevalência do fenótipo em sua região e reforçando a necessidade do teste na rotina laboratorial.

- DOI/Link: https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC3434646/

- RESTORI, S. L.; RESTIVO, V. R. O impacto da gestão de antimicrobianos na redução da resistência. CCIH.med.br, 18 jul. 2025.

- Resumo: Este artigo do site-alvo (ccih.med.br) foi fundamental para estruturar a discussão sobre Antimicrobial Stewardship. Forneceu os pilares de um programa eficaz, incluindo a importância da equipe multidisciplinar, auditoria com feedback e o papel do diagnóstico rápido.

- DOI/Link: https://www.ccih.med.br/o-impacto-da-gestao-de-antimicrobianos-na-reducao-da-resistencia/

- RESTORI, S. L.; RESTIVO, V. R. TMP-SMX: entre a tradição e a resistência antimicrobiana, o que ainda justifica seu uso? CCIH.med.br, [s.d.].

- Resumo: Este artigo foi utilizado para uma comparação específica, citando as diretrizes da IDSA que colocam o TMP-SMX e a clindamicina como opções para infecções de pele por MRSA, com taxas de cura semelhantes.

- DOI/Link: https://www.ccih.med.br/tmp-smx-entre-a-tradicao-e-a-resistencia-antimicrobiana-o-que-ainda-justifica-seu-uso/

- RESTREPO, M. I. et al. Azithromycin Is Associated With Increased ICU-Free Days in Patients With Severe Sepsis. Chest, v. 149, n. 4, p. A34, abr. 2016.

- Resumo: Este estudo observacional foi a principal fonte para a discussão sobre os efeitos imunomoduladores da azitromicina na sepse. A associação encontrada entre o uso de azitromicina e mais dias livres de UTI fundamentou a análise do paradoxo do stewardship.

- DOI/Link: https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC4769933/

- RODRIGUES, L. S. et al. Prevalência de resistência aos antimicrobianos em Streptococcus pneumoniae em uma amostra de pacientes no Rio de Janeiro. Brazilian Journal of Infectious Diseases, v. 28, 104084, 2024.

- Resumo: Este estudo retrospectivo (2021-2023) no Rio de Janeiro forneceu dados brasileiros recentes e específicos sobre a resistência do pneumococo, com uma taxa de 46.4% à eritromicina, reforçando a inadequação do uso empírico de macrolídeos na região.

- DOI/Link:(https://bjid.org.br/en-ep-068-prevalencia-de-resistencia-articulo-resumen-S1413867024002770 )

- STEVENS, D. L. et al. Practice Guidelines for the Diagnosis and Management of Skin and Soft Tissue Infections: 2014 Update by the Infectious Diseases Society of America. Clinical Infectious Diseases, v. 59, n. 2, p. e10-e52, jul. 2014.

- Resumo: A diretriz da IDSA para IPPM foi a fonte primária para as recomendações de tratamento nesta área. Detalhou o uso da clindamicina para infecções purulentas (suspeita de MRSA) e não purulentas (alternativa para alérgicos), e seu papel na supressão de toxinas.

- DOI/Link: https://academic.oup.com/cid/article/59/2/e10/2895845

- WOLKOW, P. et al. Azithromycin: A Potent Immunomodulator With a Broad Range of Therapeutic Applications. Frontiers in Pharmacology, v. 12, 624093, fev. 2021.

- Resumo: Esta revisão detalhou os múltiplos mecanismos imunomoduladores da azitromicina, como a inibição de NF-κB, a modulação do inflamassoma e a indução de macrófagos regulatórios. Foi essencial para aprofundar a discussão sobre os efeitos pleiotrópicos do fármaco.

- DOI/Link: https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC7906979/

Autor:

Antonio Tadeu Fernandes:

https://www.linkedin.com/in/mba-gest%C3%A3o-ccih-a-tadeu-fernandes-11275529/

https://www.instagram.com/tadeuccih/

#CCIH #Infectologia #AntimicrobialStewardship #ResistenciaMicrobiana #Clindamicina #Macrolideos #Sepse #SegurancaDoPaciente #FarmaciaClinica #Eritromicina #Claritromicina #Azitromicina

Anexo: MACROLÍDEOS E CLINDAMICINA: REVISÃO ABRANGENTE PARA PROFISSIONAIS DE SAÚDE

PARTE I – MACROLÍDEOS

Introdução e Estrutura Química

Os macrolídeos constituem uma classe de antibióticos bacteriostáticos caracterizada por um anel lactônico macrocíclico ao qual se ligam um ou mais açúcares desoxigenados (Ref. 10). A nomenclatura desta classe deriva do grego “makros” (grande) e refere-se ao tamanho do anel lactônico, que pode conter 14, 15 ou 16 átomos de carbono (Ref. 7)(Ref. 107).

A estrutura básica dos macrolídeos inclui: um anel lactônico macrocíclico, grupos amino-açúcares ligados por ligações glicosídicas, e substituintes que conferem propriedades farmacocinéticas específicas a cada derivado (Ref. 10)(Ref. 91). Os principais representantes são macrolídeos de 14 membros (eritromicina, claritromicina), 15 membros (azitromicina) e 16 membros (espiramicina, josamicina, midecamicina, roxitromicina) (Ref. 101)(Ref. 107).

A eritromicina, descoberta em 1952 a partir do Saccharopolyspora erythraea, foi o primeiro macrolídeo introduzido na prática clínica e serviu como protótipo para o desenvolvimento de derivados semi-sintéticos com melhores propriedades farmacocinéticas (Ref. 48)(Ref. 103). Modificações estruturais na molécula de eritromicina levaram ao desenvolvimento de claritromicina (metilação da posição 6) e azitromicina (inserção de nitrogênio no anel lactônico, formando um anel azalídeo de 15 membros) (Ref. 41)(Ref. 91).

Mais recentemente, foram desenvolvidos os cetolídeos (telitromicina, solitromicina), que representam derivados semi-sintéticos da eritromicina com substituição do grupo 3-cladinose por um grupo ceto, apresentando atividade melhorada contra patógenos resistentes aos macrolídeos tradicionais (Ref. 85)(Ref. 100)(Ref. 103).

Mecanismo de Ação

Os macrolídeos exercem sua ação antimicrobiana através da inibição da síntese proteica bacteriana, ligando-se reversivelmente à subunidade ribossomal 50S (Ref. 10)(Ref. 13). Especificamente, estes antibióticos se ligam ao túnel de saída nascente do peptídeo ribossomal, próximo ao centro peptidil transferase, bloqueando o alongamento da cadeia polipeptídica (Ref. 10)(Ref. 19).

O mecanismo molecular envolve: ligação ao RNA ribossomal 23S na região do domínio V, interferência com a transpeptidação e translocação do peptidil-tRNA, obstrução física do túnel de saída do peptídeo nascente, e consequente interrupção prematura da síntese proteica (Ref. 10)(Ref. 13). Este mecanismo resulta em efeito predominantemente bacteriostático, embora em altas concentrações alguns macrolídeos possam exibir atividade bactericida contra patógenos específicos (Ref. 7)(Ref. 28).

Os macrolídeos demonstram importante efeito pós-antibiótico (PAE), definido como a supressão persistente do crescimento bacteriano após breve exposição ao antibiótico, mesmo quando sua concentração cai abaixo da concentração inibitória mínima (CIM) (Ref. 169)(Ref. 171). O PAE dos macrolídeos varia de 1 a 4 horas para Streptococcus pneumoniae e Staphylococcus aureus, contribuindo para sua eficácia clínica com regimes de dosagem menos frequentes (Ref. 173).

Além dos efeitos antibacterianos diretos, os macrolídeos possuem propriedades imunomoduladores e anti-inflamatórias significativas (Ref. 88)(Ref. 168). Essas propriedades incluem: redução da produção de citocinas pró-inflamatórias (IL-1, IL-6, IL-8, TNF-α), inibição da quimiotaxia e ativação de neutrófilos, redução da secreção de muco e modulação da resposta imune adaptativa (Ref. 88)(Ref. 170)(Ref. 177).

Espectro de Atividade Antimicrobiana

Os macrolídeos apresentam atividade contra uma ampla gama de microrganismos gram-positivos, alguns gram-negativos e patógenos atípicos (Ref. 28)(Ref. 42). O espectro típico inclui:

Bactérias Gram-positivas: Streptococcus pneumoniae, Streptococcus pyogenes, Streptococcus agalactiae, Staphylococcus aureus sensível à meticilina (MSSA) e outros estafilococos coagulase-negativos (Ref. 7)(Ref. 28).

Patógenos atípicos: Mycoplasma pneumoniae, Chlamydia pneumoniae, Chlamydia trachomatis, Legionella pneumophila, Ureaplasma urealyticum, Bordetella pertussis (Ref. 202)(Ref. 205)(Ref. 208). Esta atividade contra atípicos é particularmente valiosa no tratamento empírico de pneumonia adquirida na comunidade.

Outros patógenos: Haemophilus influenzae (atividade variável, melhor com azitromicina), Moraxella catarrhalis, Campylobacter jejuni, Helicobacter pylori (em terapia combinada), Corynebacterium diphtheriae, Treponema pallidum, micobactérias atípicas (Mycobacterium avium complex) (Ref. 28)(Ref. 41)(Ref. 42).

Os macrolídeos não são ativos contra bacilos gram-negativos entéricos (Escherichia coli, Klebsiella, Enterobacter), Pseudomonas aeruginosa, anaeróbios (exceto alguns Peptococcus e Peptostreptococcus) e microrganismos intracelulares obrigatórios como Rickettsia (Ref. 28).

Propriedades Farmacocinéticas

Absorção e Biodisponibilidade

As propriedades farmacocinéticas variam consideravelmente entre os diferentes macrolídeos (Ref. 5)(Ref. 11):

Eritromicina: biodisponibilidade oral variável (25-50%), sensível à degradação pelo ácido gástrico, requer formulações com revestimento entérico. A administração com alimentos pode reduzir a absorção (Ref. 5)(Ref. 41).

Claritromicina: biodisponibilidade oral de 50-55%, parcialmente convertida no metabólito ativo 14-hidroxi-claritromicina. A administração com alimentos pode aumentar discretamente a absorção (Ref. 41)(Ref. 223).

Azitromicina: biodisponibilidade oral de aproximadamente 37%, absorção reduzida por alimentos quando administrada em cápsulas (deve ser tomada 1 hora antes ou 2 horas após as refeições), mas não afetada na formulação em comprimidos ou suspensão (Ref. 25)(Ref. 30).

Roxitromicina: biodisponibilidade de 50-60%, não significativamente afetada por alimentos (Ref. 91)(Ref. 136).

Distribuição

Os macrolídeos apresentam excelente penetração tecidual, com concentrações teciduais frequentemente excedendo as concentrações plasmáticas em 10 a 100 vezes (Ref. 5)(Ref. 152)(Ref. 154). Esta característica é particularmente pronunciada para azitromicina e claritromicina.

Volume de distribuição: eritromicina (0,7 L/kg), claritromicina (3-4 L/kg), azitromicina (23-31 L/kg, refletindo extensa captação tecidual) (Ref. 5)(Ref. 152).

Concentrações teciduais elevadas são alcançadas em: pulmões, tonsilas, mucosa brônquica, tecido prostático, pele e tecidos moles, células fagocitárias (macrófagos e neutrófilos) (Ref. 152)(Ref. 154). A penetração no sistema nervoso central é limitada, com macrolídeos não atravessando efetivamente a barreira hematoencefálica íntegra (Ref. 5).

Ligação às proteínas plasmáticas: eritromicina (70-90%), claritromicina (42-70%), azitromicina (7-50%) (Ref. 2)(Ref. 5).

Metabolismo

Os macrolídeos são primariamente metabolizados no fígado, principalmente através do sistema do citocromo P450 (Ref. 2)(Ref. 24):

Eritromicina e claritromicina: substratos e inibidores potentes da CYP3A4, resultando em significativo potencial para interações medicamentosas (Ref. 21)(Ref. 24)(Ref. 220).

Azitromicina: não é metabolizada significativamente pelo sistema CYP450, apresentando menor potencial de interações medicamentosas em comparação com eritromicina e claritromicina (Ref. 25)(Ref. 220).

A claritromicina é parcialmente convertida ao metabólito ativo 14-hidroxi-claritromicina, que possui atividade antimicrobiana similar ou superior ao composto original contra certos patógenos (Ref. 41).

Eliminação

Eritromicina: eliminação predominantemente biliar, meia-vida de 1,5-2 horas (Ref. 5).

Claritromicina: eliminação renal (20-40%) e biliar, meia-vida de 3-7 horas (aumentada para 5-9 horas para o metabólito 14-hidroxi). Ajuste de dose necessário em insuficiência renal grave (ClCr <30 mL/min) (Ref. 41)(Ref. 220).

Azitromicina: eliminação predominantemente biliar (50%) e renal (6%), meia-vida tecidual prolongada de 68-72 horas, permitindo regime de dose única diária e cursos terapêuticos curtos (Ref. 25)(Ref. 30). Não requer ajuste de dose em insuficiência renal leve a moderada.

Farmacodinâmica

Os macrolídeos são antibióticos tempo-dependentes com características de concentração-dependência, apresentando melhor correlação com a relação AUC/CIM (área sob a curva versus concentração inibitória mínima) como preditor de eficácia (Ref. 5)(Ref. 8). Um valor de AUC/CIM >25-40 está geralmente associado a melhores resultados clínicos para patógenos respiratórios (Ref. 5).

O prolongado efeito pós-antibiótico e a alta penetração intracelular e tecidual contribuem para a eficácia clínica dos macrolídeos, permitindo regimes posológicos convenientes (Ref. 169)(Ref. 173).

Mecanismos de Resistência

A resistência bacteriana aos macrolídeos representa crescente preocupação global, ocorrendo através de três mecanismos principais (Ref. 3)(Ref. 6)(Ref. 63):

- Modificação do Sítio Alvo (genes erm)

O mecanismo mais clinicamente relevante envolve metilação do RNA ribossomal 23S mediada por metilases codificadas por genes erm (erythromycin ribosome methylation) (Ref. 6)(Ref. 63). Esta metilação na adenina A2058 (numeração de E. coli) impede a ligação dos macrolídeos ao ribossomo (Ref. 3)(Ref. 153).

Genes erm comuns: erm(A), erm(B), erm(C) em estafilococos e estreptococos; erm(F) em Bacteroides (Ref. 6)(Ref. 9).

A expressão dos genes erm pode ser constitutiva (conferindo resistência a todos os macrolídeos, lincosamidas e estreptograminas B – fenótipo MLSB) ou induzível (conferindo resistência apenas a macrolídeos de 14 e 15 membros inicialmente, mas podendo ser induzida por eritromicina para causar resistência cruzada com lincosamidas) (Ref. 102)(Ref. 108)(Ref. 116).

- Efluxo Ativo (genes mef)

Bombas de efluxo codificadas por genes mef (macrolide efflux), particularmente mef(A) e mef(E), conferem resistência por expulsão ativa do antibiótico (Ref. 153)(Ref. 155)(Ref. 158). Este mecanismo geralmente confere resistência apenas a macrolídeos de 14 e 15 membros (fenótipo M), mantendo sensibilidade a lincosamidas e estreptograminas (Ref. 153).

Os genes mef são frequentemente encontrados em elementos genéticos móveis, facilitando sua disseminação horizontal (Ref. 15)(Ref. 158).

- Mutações Ribossomais

Mutações pontuais no gene do rRNA 23S (rrl) ou nas proteínas ribossomais L4 e L22 podem conferir resistência, sendo particularmente importantes em patógenos como Helicobacter pylori, Mycoplasma pneumoniae e Campylobacter (Ref. 3)(Ref. 45).

Aspectos Genéticos e Fenotípicos

Fenótipo MLSB constitutivo: resistência a macrolídeos, lincosamidas e estreptograminas B devido à expressão constitutiva de genes erm. Detectado por resistência tanto a eritromicina quanto a clindamicina (Ref. 108).

Fenótipo MLSB induzível: sensibilidade aparente à clindamicina in vitro, mas resistência pode ser induzida durante terapia. Detectado pelo teste D (disco-difusão com eritromicina e clindamicina), onde zona de inibição achatada ao redor da clindamicina no lado da eritromicina indica indutibilidade (Ref. 102)(Ref. 105)(Ref. 108).

Fenótipo M: resistência apenas a macrolídeos de 14-15 membros, sensibilidade a lincosamidas e macrolídeos de 16 membros (Ref. 153).

Epidemiologia da resistência: taxas de resistência de S. pneumoniae aos macrolídeos variam globalmente de 10% a >40%, com S. pyogenes mostrando taxas de 5-30% em diferentes regiões (Ref. 3)(Ref. 12). A resistência mediada por erm é predominante na Europa, enquanto mef é mais comum nos EUA (Ref. 153)(Ref. 161).

Indicações Clínicas

Infecções Respiratórias

Pneumonia Adquirida na Comunidade (PAC): os macrolídeos são componentes essenciais do tratamento empírico inicial, particularmente quando há suspeita de patógenos atípicos (Mycoplasma, Chlamydophila, Legionella) (Ref. 200)(Ref. 206)(Ref. 209). Diretrizes internacionais recomendam macrolídeos em monoterapia para PAC leve em pacientes ambulatoriais sem comorbidades, ou em combinação com beta-lactâmicos para casos mais graves ou pacientes hospitalizados (Ref. 203)(Ref. 212).

Exacerbação aguda de DPOC: azitromicina é frequentemente utilizada em cursos curtos (3-5 dias), com evidências de benefício em reduzir exacerbações futuras quando usada em terapia de manutenção prolongada em pacientes selecionados (Ref. 22)(Ref. 124).

Sinusite, faringite, otite média: macrolídeos são alternativas em pacientes alérgicos a beta-lactâmicos (Ref. 7)(Ref. 33).

Infecções Sexualmente Transmissíveis

Azitromicina em dose única (1 g) é tratamento de primeira linha para uretrite e cervicite não-gonocócica causada por Chlamydia trachomatis, e alternativa para cancro mole (Haemophilus ducreyi) (Ref. 25)(Ref. 55).

Infecções Cutâneas e de Partes Moles

Macrolídeos são alternativas para celulite, erisipela, impetigo causadas por estreptococos e estafilococos sensíveis, particularmente em pacientes alérgicos a beta-lactâmicos (Ref. 28)(Ref. 44).

Infecção por Helicobacter pylori

Claritromicina é componente essencial da terapia tripla ou quádrupla para erradicação de H. pylori, combinada com inibidores de bomba de prótons e amoxicilina ou metronidazol (Ref. 41).

Infecções por Micobactérias Atípicas

Azitromicina e claritromicina são tratamentos de escolha para Mycobacterium avium complex (MAC) em pacientes com AIDS ou outras imunodeficiências (Ref. 25)(Ref. 28).

Outras Indicações Específicas

- Coqueluche (Bordetella pertussis): azitromicina é tratamento preferencial

- Difteria: eritromicina como adjuvante à antitoxina

- Profilaxia de endocardite: claritromicina ou azitromicina em alérgicos a penicilina

- Doença de Lyme (alternativa): para Borrelia burgdorferi

- Profilaxia pós-exposição: azitromicina para Mycobacterium avium complex em pacientes HIV+ (Ref. 7)(Ref. 28)

Contraindicações

Contraindicações absolutas:

- Hipersensibilidade conhecida a macrolídeos

- Uso concomitante de medicamentos que podem causar prolongamento do intervalo QT crítico (para eritromicina e claritromicina)

- Insuficiência hepática grave (particularmente para eritromicina e claritromicina)

- História de icterícia colestática/disfunção hepática associada ao uso prévio de macrolídeos (Ref. 7)(Ref. 28)

Contraindicações relativas e precauções:

- Arritmias cardíacas ou prolongamento do intervalo QT

- Distúrbios eletrolíticos (hipocalemia, hipomagnesemia)

- Bradicardia significativa (<50 bpm)

- Miastenia gravis (risco de exacerbação)

- Insuficiência renal grave (ajuste de dose necessário para claritromicina)

- Gestação (discutido em seção específica) (Ref. 22)(Ref. 28)

Efeitos Adversos

Efeitos Gastrointestinais

Os efeitos adversos mais comuns incluem náuseas, vômitos, dor abdominal, diarreia e dispepsia, ocorrendo em 10-30% dos pacientes (Ref. 23)(Ref. 26). Estes efeitos resultam da ação pró-cinética dos macrolídeos sobre receptores de motilina no trato gastrointestinal (Ref. 23).

Eritromicina apresenta maior incidência de efeitos gastrointestinais (até 30%), seguida por claritromicina (15-20%) e azitromicina (10-12%) (Ref. 26)(Ref. 28).

Hepatotoxicidade

Hepatotoxicidade pode ocorrer, manifestando-se como elevação de transaminases, icterícia colestática ou hepatite (Ref. 182)(Ref. 189). Eritromicina estolato tem maior associação com hepatotoxicidade (Ref. 182).

A lesão hepática induzida por macrolídeos é geralmente reversível após descontinuação, mas casos raros de insuficiência hepática foram relatados (Ref. 189). Pacientes com doença hepática pré-existente requerem monitoramento cuidadoso.

Cardiotoxicidade – Prolongamento do QT

Macrolídeos, particularmente eritromicina e claritromicina, podem prolongar o intervalo QT através do bloqueio de canais de potássio cardíacos (IKr/hERG), aumentando o risco de torsades de pointes e morte súbita cardíaca (Ref. 40)(Ref. 43)(Ref. 46).

Azitromicina apresenta menor, mas ainda clinicamente significativo, risco de prolongamento do QT (Ref. 40). Solitromicina demonstrou perfil cardíaco mais favorável em estudos recentes (Ref. 113).

Fatores de risco: idade avançada, sexo feminino, doença cardíaca estrutural, distúrbios eletrolíticos, uso concomitante de outros medicamentos que prolongam QT ou inibem CYP3A4 (Ref. 43).

Ototoxicidade

Perda auditiva reversível pode ocorrer, particularmente com doses altas ou em pacientes com insuficiência renal (Ref. 183)(Ref. 188)(Ref. 190). O risco é maior com eritromicina intravenosa em altas doses (Ref. 183)(Ref. 193).

Um estudo recente demonstrou associação entre uso de macrolídeos e aumento de 1,3-1,5 vezes no risco de perda auditiva (Ref. 183)(Ref. 196).

Outros Efeitos Adversos

- Reações alérgicas: rash cutâneo (1-3%), raramente anafilaxia

- Alterações do paladar: disgeusia, especialmente com claritromicina (sabor metálico)

- Candidíase: orofaríngea ou vaginal

- Neuropatia periférica: rara, mais descrita com uso prolongado

- Miastenia gravis: exacerbação dos sintomas (Ref. 23)(Ref. 26)(Ref. 28)

Interações Medicamentosas

Os macrolídeos, particularmente eritromicina e claritromicina, são potentes inibidores da CYP3A4, resultando em numerosas interações clinicamente significativas (Ref. 21)(Ref. 24)(Ref. 220).

Interações Graves (Contraindicadas ou Requerem Precaução Extrema)

Estatinas metabolizadas por CYP3A4 (sinvastatina, lovastatina, atorvastatina): aumento de 10-15 vezes na exposição, com risco de rabdomiólise. Contraindicado ou requer suspensão temporária da estatina durante curso de macrolídeo (Ref. 32)(Ref. 35)(Ref. 220).

Medicamentos que prolongam QT: antiarrítmicos (amiodarona, sotalol), antipsicóticos (haloperidol, ziprasidona), antidepressivos tricíclicos. Risco aumentado de torsades de pointes (Ref. 40)(Ref. 43).

Ergotamina e di-hidroergotamina: risco de ergotismo (vasoespasmo periférico). Contraindicado (Ref. 24).

Colchicina: aumento da toxicidade, incluindo mielossupressão fatal, especialmente em insuficiência renal ou hepática. Contraindicado em pacientes com disfunção renal/hepática (Ref. 21)(Ref. 24).

Pimozida, cisaprida, terfenadina, astemizol: prolongamento QT e arritmias ventriculares. Contraindicado (Ref. 21)(Ref. 24).

Interações Moderadas (Requerem Monitoramento ou Ajuste de Dose)

Varfarina: aumento do efeito anticoagulante, requer monitoramento rigoroso do INR (Ref. 24).

Digoxina: aumento de 50-100% dos níveis séricos, risco de toxicidade digitálica. Monitorar níveis de digoxina (Ref. 21)(Ref. 24).

Teofilina: eritromicina e claritromicina aumentam níveis de teofilina (azitromicina não). Monitorar níveis e sintomas de toxicidade (Ref. 21).

Ciclosporina, tacrolimus: aumento de nefrotoxicidade. Monitorar função renal e níveis séricos (Ref. 24).

Carbamazepina, fenitoína, valproato: alteração nos níveis dos anticonvulsivantes (Ref. 21).

Benzodiazepínicos (midazolam, triazolam, alprazolam): aumento de sedação (Ref. 24).

Anticoagulantes orais diretos (rivaroxabana, apixabana): possível aumento da exposição com eritromicina/claritromicina (Ref. 220).

Interações com Azitromicina

Azitromicina apresenta menor potencial de interações devido à ausência de metabolismo significativo por CYP3A4 (Ref. 25)(Ref. 220). No entanto, ainda requer precaução com medicamentos que prolongam QT e antiácidos contendo alumínio/magnésio (administrar com 1 hora de intervalo) (Ref. 25).

Uso em Populações Especiais

Gestação e Lactação

Eritromicina e azitromicina são consideradas relativamente seguras na gestação (categoria FDA B), sendo opções preferenciais quando macrolídeos são necessários (Ref. 125)(Ref. 131)(Ref. 134).

Claritromicina é classificada como categoria FDA C devido a evidências de efeitos teratogênicos em animais, devendo ser evitada na gestação, especialmente no primeiro trimestre, a menos que os benefícios superem claramente os riscos (Ref. 129)(Ref. 131).