A epidemiologia hospitalar não é mais apenas o exercício acadêmico de contar casos — ela se tornou a inteligência artificial estratégica que decide quem vive e quem morre nas UTIs modernas. Desde John Snow até o Sequenciamento Genômico Completo (WGS) e a inteligência artificial, a disciplina evoluiu de simples detetive de surtos para motor central da segurança do paciente.

No ambiente hospitalar, onde microrganismos multirresistentes, pacientes imunossuprimidos e falhas ambientais convergem, a epidemiologia aplicada se ergue como a ciência que transforma dados brutos em ação clínica imediata. Este artigo guia profissionais e gestores de saúde por essa jornada: da análise da causalidade multifatorial das IRAS ao uso de algoritmos preditivos que antecipam surtos antes mesmo do primeiro caso clínico.

FAQ Abrangente: Epidemiologia, Investigação de Surtos e o Futuro do Controle de Infecção 4.0

Este FAQ foi elaborado para médicos, farmacêuticos e enfermeiros, com base no artigo Controle de Infecção 4.0: Epidemiologia, Dados e Inteligência Artificial na Linha de Frente, e enriquecido com materiais do site CCIH.med.br, do canal do YouTube da CCIH, e outras referências para aprofundar o conhecimento desde os conceitos epidemiológicos básicos até as aplicações mais avançadas de tecnologia no controle de infecções hospitalares.

Seção 1: Fundamentos de Epidemiologia para Profissionais de Saúde

1. O que é epidemiologia hospitalar e qual sua importância?

É a ciência que estuda a distribuição e os determinantes das doenças e eventos adversos no ambiente hospitalar. Sua importância reside em fornecer a base de conhecimento para prevenir e controlar infecções, analisar eventos adversos, avaliar o impacto de intervenções e orientar a tomada de decisões estratégicas para a segurança do paciente e a gestão hospitalar.

2. Qual a diferença entre endemia, epidemia e pandemia?

- Endemia: É a presença constante de uma doença em uma determinada área ou população.

- Epidemia (ou Surto): É a ocorrência de casos de uma doença em número maior do que o esperado para aquele local e período.

- Pandemia: É uma epidemia que se espalha por vários países ou continentes.

- Referência: Investigação de Surtos: quando a rapidez salva vidas e a ciência evita tragédias – CCIH.med.br

3. O que compõe a cadeia de transmissão de uma infecção?

É a sequência de elementos necessários para que uma infecção ocorra, muitas vezes chamada de “elos”. A investigação de um surto busca identificar e quebrar um ou mais desses elos para interromper a transmissão. Os elos são: o agente infeccioso, o reservatório, a porta de saída, o modo de transmissão, a porta de entrada e o hospedeiro suscetível.

- Referência: Epidemiologia das IRAS: O Caminho Estratégico para a Tolerância Zero em Infecções Preveníveis – CCIH.med.br

4. O que é o “triângulo epidemiológico”?

É um modelo clássico que conceitua a doença como uma interação entre três componentes: o agente (o microrganismo), o hospedeiro (o indivíduo suscetível) e o ambiente (fatores externos que influenciam a exposição e a suscetibilidade). Entender essa interação é fundamental para o controle de doenças.

- Referência: Investigação de Surtos: quando a rapidez salva vidas e a ciência evita tragédias – CCIH.med.br

5. O que são medidas de frequência em epidemiologia?

São os indicadores utilizados para quantificar a ocorrência de doenças. As principais são a incidência (que mede os casos novos, representando o risco de adoecer) e a prevalência (que mede todos os casos existentes em um momento, representando a carga da doença na população).

6. O que é um “fator de risco”?

É qualquer característica ou exposição que aumenta a probabilidade de um indivíduo desenvolver uma doença. A epidemiologia estuda os fatores de risco para apoiar as medidas de prevenção e avaliar a eficácia das intervenções.

7. Quais são os principais tipos de estudos epidemiológicos?

Eles se dividem em dois grandes grupos:

- Estudos Observacionais: O pesquisador apenas observa os eventos (ex: estudos de coorte, caso-controle, transversais).

- Estudos de Intervenção (ou Experimentais): O pesquisador aplica uma intervenção e observa o resultado (ex: ensaios clínicos randomizados).

- Referência: A Epidemiologia Como O Alicerce das Decisões em Saúde – CCIH.med.br

8. O que é um estudo de coorte retrospectivo, comum em surtos?

É um tipo de estudo analítico onde o pesquisador define uma população (coorte) no passado, coleta dados sobre exposições que já ocorreram e acompanha os participantes até o presente para verificar a ocorrência da doença. É muito útil em investigações de surto para testar hipóteses rapidamente.

- Referência: Investigação de Surtos: quando a rapidez salva vidas e a ciência evita tragédias – CCIH.med.br

9. O que é um estudo de caso-controle em investigações de surto?

Neste tipo de estudo, indivíduos que adoeceram (casos) são comparados com indivíduos que não adoeceram (controles) da mesma população. A investigação então olha para o passado para comparar a frequência de exposição a um fator de risco entre os dois grupos, buscando identificar a causa do surto. É o estudo mais frequente na investigação epidemiológica de surtos hospitalares.

- Referência: Investigação de Surtos: quando a rapidez salva vidas e a ciência evita tragédias – CCIH.med.br

10. Por que a epidemiologia é a base para a segurança do paciente?

Porque ela fornece as ferramentas para monitorar, analisar e interpretar os dados de saúde, permitindo a identificação de riscos, a implementação de barreiras de segurança e a avaliação da eficácia das medidas preventivas. É o alicerce para transformar dados em ações que protegem os pacientes.

- Referência: Epidemiologia Hospitalar: O Poder dos Princípios Clássicos nos Desafios do Século XXI – CCIH.med.br

Seção 2: Investigação de Surtos em Serviços de Saúde

11. O que define um surto em ambiente hospitalar?

Um surto é um excesso de casos de uma infecção em relação ao número esperado para uma determinada população, local e período. A primeira etapa da investigação é justamente confirmar se o número de casos observados é estatisticamente maior que a taxa basal ou endêmica.

- Referência: Investigação de Surtos: quando a rapidez salva vidas e a ciência evita tragédias – CCIH.med.br

12. Quais são os objetivos da investigação de um surto?

Os objetivos principais são interromper a transmissão o mais rápido possível, prevenir novos casos, identificar a fonte e o modo de transmissão, e implementar medidas de controle para evitar surtos futuros.

13. Quais são as etapas para investigar um surto?

As etapas iniciais incluem:

- Reconhecer e confirmar a presença do surto.

- Alertar as pessoas-chave (gestores, líderes de equipe).

- Revisar a literatura sobre surtos semelhantes.

- Estabelecer uma definição de caso.

- Iniciar a busca ativa de novos casos.

- Realizar a epidemiologia descritiva (tempo, lugar, pessoa).

- Avaliar por observação direta ou entrevistas as atividades realizadas pela equipe de saúde na unidade afetada, envolvendo-os na investigação e aplicação das medidadas de controle.

- Só realizar culturas do que estiver epidemiologicamente envolvido no sutro como fator de risco significativo.

- Implementar medidas de controle iniciais.

- Avaliar a efetividade das medidas de controle incicial

- Realizar a epidemiologia annalítica caso o surto não tenha sido controlado.

- Implementar novas medidas de controle baseaddas na significância estatística dos achados

- Avaliar a eficácia das medidadas

- Dar por encerrada a investigação quando novos casos não forem mais identificados

- Desde o início fazer relatórios sobre todos os passos da investigação

14. O que é uma “definição de caso” e por que é crucial?

É um conjunto de critérios padronizados (clínicos, laboratoriais, de tempo e lugar) para decidir se um indivíduo é classificado como um caso do surto. É crucial para garantir que todos os casos sejam contados de forma consistente, evitando vieses na análise.

15. O que é uma curva epidêmica e o que ela pode nos dizer?

É um gráfico de barras que mostra o número de casos de acordo com a data de início dos sintomas. O formato da curva pode sugerir o tipo de fonte de infecção (ex: uma fonte comum pontual, como uma intoxicação alimentar, gera um pico único; uma transmissão pessoa a pessoa gera picos progressivos).

16. Como se realiza a epidemiologia descritiva do surto?

Analisando as características dos casos segundo:

- Tempo: Quando os casos ocorreram (curva epidêmica).

- Lugar: Onde os casos se concentram (mapa de distribuição, taxas por setor).

- Pessoa: Quem foi afetado (idade, sexo, comorbidades, procedimentos).Isso ajuda a formular hipóteses sobre a causa e a fonte do surto.

- Referência: Manual de gestão de surtos associados aos cuidados à saúde (parte 2) – CCIH.med.br

17. O que são e como formular hipóteses durante um surto?

Hipóteses são teorias sobre a causa do surto (fonte, modo de transmissão). Elas são formuladas com base na epidemiologia descritiva, na revisão da literatura e no conhecimento sobre o agente infeccioso. Uma boa hipótese deve ser testável.

- Referência: Investigação de Surtos: quando a rapidez salva vidas e a ciência evita tragédias – CCIH.med.br

18. Qual o papel do laboratório de microbiologia na investigação?

O laboratório é essencial para confirmar o agente etiológico e realizar testes de sensibilidade. Em investigações mais complexas, a biologia molecular, como o Sequenciamento do Genoma Completo (WGS), pode determinar com precisão se os microrganismos dos pacientes pertencem à mesma cadeia de transmissão.

- Referência: Epidemiologia das IRAS: O Caminho Estratégico para a Tolerância Zero em Infecções Preveníveis – CCIH.med.br

19. Quando um surto é considerado encerrado?

Geralmente, um surto é declarado encerrado após transcorrer um período de tempo equivalente a dois períodos máximos de incubação da doença sem a identificação de novos casos, a partir do início dos sintomas do último caso identificado.

20. Por que é importante comunicar os resultados da investigação?

A comunicação transparente é vital para engajar a equipe, informar a gestão, garantir a implementação das medidas de controle e, principalmente, aprender com o evento para prevenir futuras ocorrências.

Seção 3: A Evolução para o Controle de Infecção 4.0

21. O que é o Controle de Infecção 4.0?

É a aplicação de tecnologias da Indústria 4.0, como Inteligência Artificial (IA), Big Data, e Internet das Coisas (IoT), nos processos de prevenção e controle de infecções. O objetivo é migrar de uma vigilância reativa para uma abordagem proativa, preditiva e automatizada.

- Referência: Controle de Infecção 4.0: Epidemiologia, Dados e Inteligência Artificial na Linha de Frente – CCIH.med.br

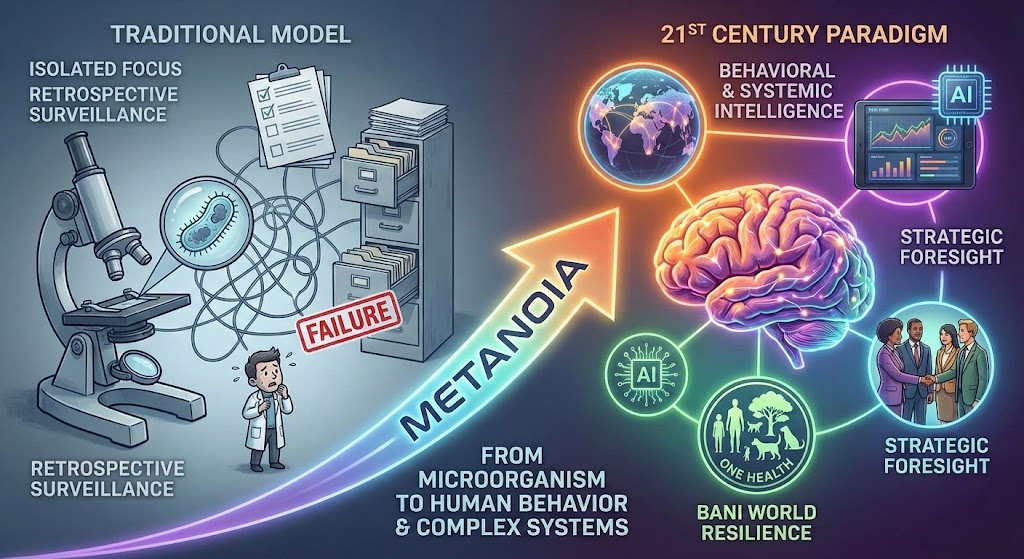

22. Qual a principal diferença entre o controle de infecção tradicional e o 4.0?

A principal diferença reside na velocidade e profundidade da análise de dados. O modelo tradicional depende de análises retrospectivas. O Controle de Infecção 4.0 utiliza algoritmos para analisar dados em tempo real, permitindo prever riscos e identificar surtos de forma precoce. Poderiamos dizer que a CCIH 1.0 foi busca passiva de casos; 2.0 foi a busca ativa de casos; 3.0 refinamento epidemiológico (Metodologia NNIS); 4.0 Inteligência Artificial (IA), Big Data, e Internet das Coisas (IoT).

- Referência: Controle de Infecção 4.0: Epidemiologia, Dados e Inteligência Artificial na Linha de Frente – CCIH.med.br

23. O que significa o termo “Epidemiologia 4.0”?

É a evolução da epidemiologia que incorpora o uso de grandes volumes de dados (Big Data), bioinformática e IA para monitorar, analisar e prever a disseminação de doenças. Ela permite uma vigilância mais ágil, precisa e preditiva.

- Referência: Controle de Infecção 4.0: Epidemiologia, Dados e Inteligência Artificial na Linha de Frente – CCIH.med.br

24. Quais são os pilares do Controle de Infecção 4.0?

Os pilares incluem Big Data (coleta e integração de dados), Inteligência Artificial e Machine Learning (análise preditiva), Automação (sistemas que automatizam tarefas) e Internet das Coisas (sensores para monitoramento).

- Referência: O Futuro do Controle de Infecção – CCIH.med.br

25. Por que a análise de dados é tão crucial neste novo modelo?

A análise de dados é o motor do Controle de Infecção 4.0. Ela transforma dados brutos (de prontuários, exames, prescrições) em insights acionáveis, permitindo identificar pacientes em risco, prever surtos e avaliar a eficácia das medidas de prevenção.

26. Que tipos de dados são utilizados por esses sistemas?

São utilizados dados de diversas fontes, como Prontuário Eletrônico, resultados do Laboratório de Microbiologia, dados da Farmácia (prescrição de antimicrobianos) e dados do sistema de Admissão, Transferência e Alta (ADT), que mostra a localização do paciente.

- Referência: Controle de Infecção 4.0: Epidemiologia, Dados e Inteligência Artificial na Linha de Frente – CCIH.med.br

27. O que é “interoperabilidade” e por que é um desafio?

É a capacidade de diferentes sistemas de informação (prontuário, laboratório, farmácia) de se comunicarem e trocarem dados de forma automática. É um desafio porque, em muitos hospitais, esses sistemas não “conversam” entre si, criando silos de informação.

28. O que é a Internet das Coisas (IoT) e como pode ser usada?

IoT refere-se a dispositivos físicos (sensores, monitores) conectados à internet. No controle de infecção, pode ser usada em dispensadores de álcool em gel para monitorar a higiene das mãos ou em sensores de temperatura de refrigeradores.

29. A coleta massiva de dados respeita a privacidade do paciente (LGPD)?

Sim. Os sistemas devem ser desenvolvidos em conformidade com a Lei Geral de Proteção de Dados (LGPD). Os dados utilizados são anonimizados ou pseudoanonimizados, o acesso é restrito e o foco é a melhoria da segurança coletiva.

30. Como essa tecnologia se alinha com a “Saúde Baseada em Valor”?

A Saúde Baseada em Valor foca em entregar os melhores desfechos ao menor custo. O Controle de Infecção 4.0 contribui diretamente ao prevenir IRAS, que são eventos adversos caros e com alto impacto na morbimortalidade.

Seção 4: Inteligência Artificial (IA) e Machine Learning na Prática Clínica

31. Como a IA pode prever infecções hospitalares?

A IA utiliza algoritmos de machine learning para analisar dados do prontuário em tempo real (diagnósticos, exames, uso de dispositivos). Com base nesses dados, o sistema calcula um escore de risco dinâmico, alertando a equipe sobre pacientes com alta probabilidade de desenvolver uma infecção.

- Referência: Controle de Infecção 4.0: Epidemiologia, Dados e Inteligência Artificial na Linha de Frente – CCIH.med.br

32. O que é “Machine Learning” (Aprendizado de Máquina)?

É um ramo da IA onde os algoritmos “aprendem” com os dados. No controle de infecções, modelos são treinados com milhares de casos históricos para reconhecer padrões complexos associados ao desenvolvimento de IRAS, melhorando sua capacidade preditiva continuamente.

33. A IA pode ajudar na detecção de surtos?

Sim. A IA pode monitorar continuamente os dados microbiológicos e de localização dos pacientes, identificando agrupamentos de casos (surtos) muito antes de serem percebidos pela vigilância tradicional.

34. Os sistemas de IA substituem o julgamento clínico do profissional de saúde?

Não. Os sistemas de IA são ferramentas de apoio à decisão. A interpretação do contexto clínico e a decisão final são sempre responsabilidades do profissional de saúde. A tecnologia fornece insights, mas não substitui a experiência e o raciocínio clínico.

35. O que é Processamento de Linguagem Natural (PLN) e como ajuda no controle de infecção?

PLN é uma área da IA que permite aos computadores “entenderem” a linguagem humana escrita. Pode ser usado para analisar textos em prontuários (evoluções médicas e de enfermagem) em busca de sinais e sintomas de infecção não registrados em campos padronizados.

36. Como a IA pode ajudar no gerenciamento de antimicrobianos (Antimicrobial Stewardship)?

A IA permite monitorar o consumo de antimicrobianos em tempo real, identificar prescrições inadequadas, correlacionar o uso com o surgimento de resistência e alertar sobre a necessidade de descalonamento da terapia.

37. É possível usar IA para prever resistência a antimicrobianos?

Sim. Algoritmos podem analisar o genoma de uma bactéria para prever seu perfil de resistência a diferentes antibióticos, muitas vezes mais rápido que os testes tradicionais, guiando a terapia de forma mais personalizada.

- Referência: Predicting antimicrobial resistance using machine learning – Nature Reviews Microbiology

38. Como a IA pode diferenciar uma colonização de uma infecção?

A IA pode analisar múltiplos fatores além do resultado positivo da cultura, como a presença de sinais e sintomas (febre, leucocitose), o aumento de marcadores inflamatórios e as anotações clínicas para calcular a probabilidade de se tratar de uma infecção ativa.

- Referência: Differentiating infection from colonization in critically ill patients – Critical Care Medicine

39. A tecnologia pode criar um excesso de alertas para os profissionais?

Sim, a “fadiga de alertas” é um risco. Por isso, os sistemas devem ser calibrados para gerar alertas que sejam clinicamente relevantes e acionáveis, evitando a dessensibilização da equipe.

40. O que é “IA Explicável” (XAI) e por que é importante na saúde?

Refere-se a modelos de IA que podem explicar como chegaram a uma determinada conclusão (ex: por que um paciente foi classificado como de alto risco). Isso é crucial para que os profissionais confiem nas recomendações do sistema.

Seção 5: Impacto e Aplicações para a Equipe Multiprofissional

Para Médicos

41. Como um alerta de IA sobre risco de infecção muda a conduta médica?

Ao ser notificado, o médico pode intensificar medidas preventivas, como reavaliar a necessidade de dispositivos invasivos, otimizar a antibioticoprofilaxia cirúrgica ou solicitar exames diagnósticos mais precocemente.

- Referência: Inteligência Artificial na Saúde – CCIH.med.br

42. A IA pode sugerir o melhor antimicrobiano para um paciente?

Sim. Com base no perfil de sensibilidade dos microrganismos prevalentes no hospital e nos dados clínicos do paciente, a IA pode sugerir o tratamento empírico mais adequado, aumentando a chance de sucesso terapêutico.

- Referência: Artificial intelligence for antibiotic resistance surveillance and stewardship – The Lancet

43. De que forma a tecnologia melhora a prevenção de Infecção do Sítio Cirúrgico (ISC)?

Analisando dados de múltiplos pacientes, a IA pode identificar fatores de risco específicos para ISC. Além disso, pode automatizar a verificação dos protocolos de profilaxia (antibiótico, dose e tempo corretos).

44. Como a IA auxilia no diagnóstico precoce da Sepse?

A IA pode monitorar continuamente sinais vitais e resultados de exames para identificar padrões sutis que precedem a deterioração clínica da sepse, permitindo um alerta precoce à equipe.

45. O médico precisa ter conhecimento em programação para usar essas ferramentas?

Não. As ferramentas são desenhadas com interfaces intuitivas e se integram ao fluxo de trabalho do médico. O foco é na interpretação dos insights gerados.

Para Farmacêuticos

46. Qual o papel do farmacêutico no Controle de Infecção 4.0?

O farmacêutico tem um papel central no Antimicrobial Stewardship apoiado pela tecnologia. Ele utiliza os dados para monitorar o consumo, validar a adequação de prescrições e identificar oportunidades de otimização terapêutica.

47. Como a IA pode ajudar o farmacêutico a identificar interações medicamentosas?

Sistemas de IA podem cruzar informações de prescrição com o perfil do paciente para identificar, em tempo real, potenciais interações medicamentosas ou a necessidade de ajuste de dose de antimicrobianos.

48. De que forma a tecnologia auxilia na gestão de estoque de antimicrobianos?

Ao prever tendências de consumo com base em dados sazonais e epidemiológicos, a tecnologia pode otimizar a gestão de estoque, evitando a falta de medicamentos essenciais e o desperdício por vencimento.

49. Como o farmacêutico pode usar os dados para criar um antibiograma mais inteligente?

O farmacêutico pode usar a plataforma para gerar perfis de sensibilidade (antibiogramas) por unidade hospitalar ou perfil de paciente, permitindo a criação de guias de terapia empírica dinâmicos e baseados na epidemiologia local.

50. A automação pode ajudar na reconciliação medicamentosa?

Sim. Sistemas inteligentes podem cruzar a lista de medicamentos que o paciente usava em casa com as prescrições hospitalares, sinalizando discrepâncias e reduzindo o risco de erros de medicação na transição do cuidado.

Para Enfermeiros

51. Como a Enfermagem se beneficia do Controle de Infecção 4.0?

A enfermagem se beneficia com alertas precoces sobre o risco de infecção dos pacientes, permitindo a implementação de precauções de forma proativa. A tecnologia também automatiza parte da vigilância, liberando mais tempo para o cuidado direto ao paciente.

- Referência: Controle de Infecção 4.0: Epidemiologia, Dados e Inteligência Artificial na Linha de Frente – CCIH.med.br

52. De que forma a tecnologia ajuda a enfermagem a prevenir a PAV (Pneumonia Associada à Ventilação)?

Sistemas integrados ao prontuário podem monitorar a adesão aos elementos do “bundle” de prevenção da PAV (cabeceira elevada, higiene oral, etc). Se um cuidado não é registrado, o sistema pode gerar um lembrete para a equipe.

53. Como a IA auxilia na prevenção de Infecção da Corrente Sanguínea (IPCSL)?

A IA pode identificar pacientes com maior risco de IPCSL com base no tempo de permanência do cateter e condição clínica. Além disso, pode alertar sobre a necessidade diária de reavaliar a permanência do cateter venoso central.

54. A tecnologia pode ajudar a enfermagem a identificar pacientes para precauções de contato?

Sim. Ao identificar um resultado de cultura positivo para um microrganismo multirresistente, o sistema pode automaticamente alertar a equipe sobre a necessidade de instituir precauções de contato, agilizando a medida.

- Referência: Controle de Infecção 4.0: Epidemiologia, Dados e Inteligência Artificial na Linha de Frente – CCIH.med.br

55. Como a enfermagem contribui com dados para o sistema?

A documentação precisa e padronizada realizada pela enfermagem no prontuário eletrônico (sinais vitais, avaliação de feridas, cuidados com dispositivos, escalas de risco) é a principal fonte de dados para alimentar e treinar os algoritmos de IA.

Seção 6: Desafios, Implementação e Futuro

56. Quais são os maiores desafios para a implementação do Controle de Infecção 4.0?

Os desafios incluem o alto custo inicial, a necessidade de integração entre sistemas (interoperabilidade), a garantia da qualidade dos dados inseridos e a resistência cultural à mudança.

57. Como garantir a qualidade dos dados que alimentam a IA?

É fundamental investir em treinamento das equipes para a correta utilização do prontuário eletrônico, criar campos padronizados, realizar auditorias de qualidade dos dados e utilizar sistemas que façam validações automáticas.

58. Como medir o retorno sobre o investimento (ROI) dessas tecnologias?

O ROI pode ser medido pela redução de custos diretos associados às IRAS (dias de internação, uso de antimicrobianos) e pela melhoria nos indicadores de qualidade e segurança do paciente.

- Referência: The business case for infection control – AJIC

59. Quem deve liderar o projeto de implementação?

A implementação deve ser um projeto multidisciplinar, com forte apoio da alta diretoria e liderado por um comitê com representantes da CCIH, TI, corpo clínico, farmácia e enfermagem.

- Referência: Guia de Implementação de Saúde Digital – OMS

60. Um hospital pequeno pode implementar o Controle de Infecção 4.0?

Sim. A implementação pode ser escalonada, começando com soluções mais simples, como softwares de vigilância que automatizam a coleta de dados, e evoluindo gradualmente para modelos preditivos.

61. Como a genômica será integrada ao Controle de Infecção 4.0?

A análise do genoma de microrganismos (sequenciamento) integrada aos dados epidemiológicos permitirá entender com altíssima precisão as vias de transmissão de um surto.

- Referência: Epidemiologia das IRAS: O Caminho Estratégico para a Tolerância Zero em Infecções Preveníveis – CCIH.med.br

62. O que são “gêmeos digitais” (digital twins) e como podem ser usados?

É uma simulação virtual de um processo ou sistema. Hospitais poderiam usar gêmeos digitais para simular a disseminação de um patógeno e testar a eficácia de intervenções antes de implementá-las na vida real.

63. A IA pode ser usada para monitorar a limpeza ambiental?

Sim. A IA pode correlacionar a frequência da limpeza com as taxas de infecção por unidade, identificando áreas que necessitam de reforço nos processos de higienização.

64. Como a tecnologia pode ajudar na educação continuada das equipes?

Plataformas de e-learning podem oferecer treinamentos personalizados com base nas necessidades identificadas pela análise de dados. Se um setor apresenta baixa adesão a um bundle, o sistema pode direcionar micro-treinamentos específicos para aquela equipe.

65. A IA pode prever a próxima pandemia?

A IA pode aprimorar drasticamente a vigilância global, analisando dados de diversas fontes (notícias, mídias sociais, dados climáticos) para identificar sinais precoces de surtos de doenças emergentes.

- Referência: O Futuro do Controle de Infecção – CCIH.med.br

66. O que são “dados sintéticos” e como podem ser úteis?

São dados gerados artificialmente que mimetizam as propriedades de dados reais. Podem ser usados para treinar modelos de IA sem expor dados reais de pacientes, ajudando a resolver questões de privacidade.

67. Como a IA pode ajudar na vigilância em Instituições de Longa Permanência (ILPIs)?

Em ILPIs, a tecnologia pode ajudar a monitorar surtos de doenças infecciosas (como influenza ou escabiose), rastrear a disseminação e monitorar a adesão a precauções.

- Referência: Infection prevention and control in long-term care facilities: a call to action – The Lancet

68. Qual o papel da modelagem matemática no controle de infecção?

Modelos matemáticos usam equações para simular a disseminação de doenças. Integrados com dados em tempo real, eles podem prever o número futuro de casos e avaliar o impacto de intervenções.

- Referência: Modelagem Matemática no Controle de Infecção: O Futuro Já Chegou aos Hospitais – CCIH.med.br

69. Como os vieses algorítmicos podem afetar a equidade em saúde?

Se um algoritmo de IA é treinado com dados de uma população específica, ele pode não funcionar bem para outras populações, perpetuando ou ampliando as disparidades em saúde. É crucial garantir que os dados de treinamento sejam diversos.

70. Por onde um profissional de saúde pode começar a aprender mais sobre o tema?

Um excelente ponto de partida é o site CCIH.med.br, que publica artigos e notícias sobre o tema. Acompanhar o canal do YouTube da CCIH e buscar publicações em periódicos científicos são ótimas maneiras de se manter atualizado.

Introdução: A Nova Fronteira da Segurança do Paciente

A epidemiologia, em sua essência, não é meramente um exercício acadêmico retrospectivo, mas a vanguarda da inteligência estratégica no controle de infecções hospitalares — a ciência que converte dados brutos em ações que salvam vidas. Desde o trabalho clássico de John Snow, que identificou uma bomba de água como a fonte de um surto de cólera em Londres em 1854, até os desafios contemporâneos da resistência antimicrobiana (RAM) e das pandemias globais, os princípios epidemiológicos permanecem como a espinha dorsal da saúde pública e da segurança do paciente (Ref. 1). No ecossistema complexo de um hospital moderno, onde pacientes vulneráveis e patógenos resistentes convergem, a epidemiologia aplicada transcende a simples contagem de casos; ela se torna a ferramenta indispensável para antecipar, analisar e mitigar os riscos infecciosos que permeiam o ambiente de cuidado (Ref. 2).

Este artigo propõe uma jornada aprofundada pela aplicação da epidemiologia no contexto das Comissões de Controle de Infecção Hospitalar (CCIH). O objetivo é construir uma ponte robusta entre a teoria epidemiológica clássica e as exigências práticas e tecnológicas do século XXI, oferecendo um guia definitivo para profissionais que atuam na linha de frente da prevenção de Infecções Relacionadas à Assistência à Saúde (IRAS). Exploraremos desde os modelos de causalidade e os desenhos de estudo até a bioestatística aplicada e o protocolo detalhado para a investigação de surtos, culminando em uma análise das tecnologias de vanguarda que estão redefinindo os limites do que é possível em vigilância e prevenção. Este é um convite para que os profissionais de CCIH não apenas reajam às infecções, mas se tornem arquitetos proativos da segurança institucional.

I. Os Pilares do Raciocínio Epidemiológico: Entendendo a Causalidade das Infecções

Para desvendar e intervir eficazmente na complexa teia das IRAS, é fundamental dominar os modelos conceituais que explicam como e por que as infecções ocorrem. A epidemiologia oferece frameworks poderosos que movem o raciocínio para além da simples identificação de um microrganismo, permitindo uma análise sistêmica do processo infeccioso.

A Tríade Epidemiológica no Ambiente Hospitalar

O modelo mais clássico e intuitivo para entender a ocorrência de doenças é a tríade epidemiológica, que postula que a doença resulta da interação entre um agente, um hospedeiro e o ambiente (Ref. 1). No contexto hospitalar, este modelo adquire nuances específicas e de alta relevância para a CCIH.

- Agente: O foco transcende os microrganismos genéricos para abranger os desafios mais prementes da atualidade. Isso inclui não apenas bactérias, vírus e fungos, mas especificamente organismos multirresistentes (MDROs) como Klebsiella pneumoniae produtora de carbapenemase (KPC), Staphylococcus aureus resistente à meticilina (MRSA), e patógenos emergentes como Candida auris. O agente é caracterizado por sua virulência, infectividade, dose infecciosa e, crucialmente, seu perfil de resistência a antimicrobianos (Ref. 3).

- Hospedeiro: O ambiente hospitalar concentra uma população de hospedeiros singularmente suscetíveis. A análise epidemiológica deve considerar fatores como imunossupressão (pacientes oncológicos, transplantados), extremos de idade (neonatos, idosos), comorbidades (diabetes, doença renal crônica), estado nutricional e, fundamentalmente, a presença de dispositivos médicos invasivos (cateteres venosos centrais, sondas vesicais, tubos endotraqueais), que rompem as barreiras de defesa naturais do corpo (Ref. 4).

- Ambiente: O ambiente hospitalar é um ecossistema complexo e um reservatório potencial para patógenos. A análise ambiental vai muito além da estrutura física. Inclui as superfícies de alto toque (grades de cama, monitores), os equipamentos médicos compartilhados, os sistemas de água e ventilação, que podem abrigar biofilmes de Pseudomonas aeruginosa ou Legionella spp., e até mesmo as pias e o encanamento associado, que têm sido implicados como reservatórios em surtos de bacilos Gram-negativos (Ref. 5, 6). O “ambiente humano” — composto pela densidade de pacientes, pela razão profissional/paciente e, mais importante, pela adesão dos profissionais de saúde às práticas de prevenção, como a higiene das mãos — é um componente crítico e dinâmico deste pilar (Ref. 7).

Decifrando a Causalidade Multifatorial: O Modelo de Causa Suficiente-Componente

Embora a tríade seja útil, ela pode simplificar excessivamente a causalidade. As IRAS raramente resultam de um único fator. O modelo de causas suficientes, oferece um framework mais sofisticado e estrategicamente valioso (Ref. 1). Este modelo postula que uma doença ocorre quando um conjunto de fatores (“causas componentes”) se completa, formando uma “causa suficiente” (uma “torta” completa).

Uma única doença pode ter múltiplas causas suficientes”, ou seja, diferentes combinações de fatores que podem levar ao mesmo desfecho. Uma “causa componente” que está presente em todas as configurações é chamada de “causa necessária”. Por exemplo, para uma infecção por Clostridioides difficile, a presença do bacilo é uma causa necessária, mas não suficiente. A infecção só ocorrerá se outros componentes estiverem presentes, como o uso prévio de antibióticos, a idade avançada e a contaminação ambiental, que juntos formam uma causa suficiente.

Este modelo é o antídoto estratégico para o pensamento reducionista de “bala de prata” no controle de infecções. Ele demonstra por que focar exclusivamente em uma única intervenção, como a higiene das mãos, embora essencial, pode não ser suficiente para eliminar as IRAS. Um surto pode persistir apesar da alta adesão à higiene das mãos se outras causas componentes — como a desinfecção inadequada de superfícies ou a esterilização falha de equipamentos — não forem abordadas. A verdadeira eficácia de um programa de CCIH reside na sua capacidade de adotar uma abordagem de pensamento sistêmico, identificando e interrompendo simultaneamente múltiplas causas componentes. Isso fundamenta a lógica por trás dos “bundles” de prevenção, que combinam diversas práticas baseadas em evidências para atacar diferentes componentes da torta causal de uma só vez (Ref. 4).

Modos de Transmissão no Ecossistema Hospitalar

Compreender as vias pelas quais os agentes se movem do reservatório para o hospedeiro é o passo final para conectar os pilares da tríade e planejar intervenções eficazes. No hospital, as principais vias de transmissão são (Ref. 1):

- Transmissão por Contato: É a via mais comum.

- Contato Direto: Transferência de microrganismos entre um paciente colonizado ou infectado e um hospedeiro suscetível, geralmente pelas mãos dos profissionais de saúde.

- Contato Indireto: Transferência através de um objeto intermediário contaminado (fômite), como um estetoscópio, um monitor de glicemia ou um teclado de computador.

- Transmissão por Gotículas: Ocorre quando gotículas respiratórias (> 5 µm) geradas por tosse, espirro ou fala de uma pessoa infectada são propelidas a curta distância e depositadas nas mucosas de um hospedeiro suscetível. Exemplos clássicos incluem influenza e coqueluche.

- Transmissão por Aerossóis (Aérea): Envolve a disseminação de núcleos de gotículas (≤ 5 µm) ou partículas de poeira contendo o agente infeccioso, que podem permanecer suspensos no ar por longos períodos e ser inalados por hospedeiros suscetíveis a distâncias maiores. Tuberculose, sarampo e varicela são exemplos primordiais.

- Transmissão por Veículo Comum: Refere-se à transmissão por itens contaminados como alimentos, água, medicamentos (ex: soluções parenterais contaminadas) ou equipamentos. Surtos de Klebsiella oxytoca já foram associados a soluções salinas contaminadas utilizadas em múltiplos pacientes durante procedimentos de imagem (Ref. 8).

- Transmissão por Vetor: Menos comum no ambiente hospitalar, mas pode ocorrer em certas regiões endêmicas.

A CCIH deve mapear essas vias para cada tipo de IRAS e implementar barreiras específicas, como as precauções padrão e as precauções baseadas na transmissão (contato, gotículas e aerossóis), que são a aplicação prática desse conhecimento epidemiológico (Ref. 3).

II. O Arsenal Metodológico da CCIH: Desenhando Estudos para Gerar Evidências

A epidemiologia não é apenas uma ciência de observação, mas uma disciplina de ação. Para que a CCIH possa tomar decisões baseadas em evidências, ela precisa de ferramentas para gerar essas evidências. Os desenhos de estudo epidemiológico são o arsenal metodológico que permite transformar suspeitas e hipóteses em conhecimento científico robusto e acionável. Cada desenho de estudo é uma ferramenta projetada para responder a um tipo específico de pergunta (Ref. 1).

Epidemiologia Descritiva: Onde o Problema Começa

A epidemiologia descritiva é o ponto de partida. Ela organiza e resume os dados de saúde segundo as variáveis de pessoa (quem foi afetado?), lugar (onde ocorreu?) e tempo (quando ocorreu?). As ferramentas fundamentais desta abordagem são:

- Relatos de Caso e Séries de Casos: Frequentemente, estes são os “primeiros respondedores” epidemiológicos. Um relato de caso detalhado sobre uma infecção incomum ou uma série de casos de pacientes com a mesma infecção em uma unidade pode ser o primeiro sinal de um novo patógeno, de uma falha em um processo de esterilização ou do início de um surto. Eles são cruciais para a geração de hipóteses que serão testadas posteriormente por estudos mais rigorosos (Ref. 1).

Epidemiologia Analítica: Como Testamos as Hipóteses

Uma vez que uma hipótese é formulada (ex: “O uso do novo tipo de cateter está associado a um aumento nas infecções de corrente sanguínea”), a epidemiologia analítica entra em cena para testá-la. Ela utiliza grupos de comparação para quantificar a associação entre uma exposição (ex: o cateter) e um desfecho (ex: a infecção).

- Estudos de Coorte: Este desenho é conceitualmente similar a um ensaio clínico, mas o investigador não designa a exposição; ele observa passivamente. Um grupo de indivíduos expostos (coorte exposta) e um grupo de indivíduos não expostos (coorte não exposta) são acompanhados ao longo do tempo para comparar a incidência do desfecho.

- Aplicação na CCIH: Para avaliar se um novo protocolo de cuidados com cateteres venosos centrais (CVC) é eficaz, a CCIH poderia comparar a incidência de infecção da corrente sanguínea associada a cateter central (IPCSL) em pacientes que receberam o novo protocolo (coorte exposta) com aqueles que receberam o cuidado padrão (coorte não exposta). Como permite calcular diretamente a incidência, é o padrão-ouro para avaliar risco (Ref. 1).

- Estudos de Caso-Controle: Considerado o “cavalo de batalha” da investigação de surtos, este desenho é notavelmente eficiente. Ele começa com o desfecho: seleciona-se um grupo de indivíduos que têm a doença (os “casos”) e um grupo comparável que não tem a doença (os “controles”). Em seguida, investiga-se retrospectivamente a história de exposição de ambos os grupos para ver se os casos foram mais propensos a terem sido expostos ao fator de risco suspeito.

- Aplicação na CCIH: Durante um surto de infecção de sítio cirúrgico por um patógeno específico, a CCIH pode selecionar todos os pacientes infectados (casos) e um grupo de pacientes submetidos à mesma cirurgia no mesmo período que não se infectaram (controles). A equipe então compararia as exposições entre os dois grupos: o cirurgião, a sala de cirurgia, os materiais utilizados, a profilaxia antibiótica, etc., para identificar qual fator de exposição foi significativamente mais comum entre os casos (Ref. 1).

- Estudos Transversais (Cross-Sectional): Este desenho oferece um “instantâneo” (snapshot) da população em um único ponto no tempo. Ele mede simultaneamente a exposição e o desfecho, sendo útil para determinar a prevalência de uma condição.

- Aplicação na CCIH: Para entender a carga de colonização por MRSA em uma UTI, a CCIH pode realizar um estudo transversal, coletando swabs de todos os pacientes da unidade em um único dia. Isso forneceria a prevalência de colonização, uma informação valiosa para guiar políticas de triagem e precauções de contato (Ref. 1).

A escolha do desenho de estudo adequado depende da pergunta de pesquisa, dos recursos disponíveis, da urgência da situação e das considerações éticas. A tabela abaixo resume como esses desenhos se traduzem em ferramentas práticas para a CCIH.

Tabela 1: Guia Prático de Desenhos de Estudo para a CCIH

| Desenho de Estudo | Pergunta Típica da CCIH | Vantagens no Contexto Hospitalar | Desvantagens no Contexto Hospitalar | Medida de Associação |

| Coorte | Um novo “bundle” de prevenção reduz a incidência de pneumonia associada à ventilação (PAV)? | Estabelece relação temporal (causa-efeito); calcula diretamente a incidência e o risco; bom para avaliar múltiplas exposições e desfechos. | Caro; demorado (se prospectivo); ineficiente para doenças raras; requer acompanhamento rigoroso dos pacientes. | Risco Relativo (RR) |

| Caso-Controle | Qual foi a fonte de um surto de infecção alimentar na cantina do hospital? | Rápido e de baixo custo; ideal para investigar surtos e doenças raras; permite avaliar múltiplas exposições. | Não calcula incidência diretamente; propenso a viés de seleção (de controles) e de memória; a temporalidade pode ser difícil de estabelecer. | Odds Ratio (OR) |

| Transversal | Qual é a prevalência de colonização por Candida auris na unidade de cuidados de longa permanência? | Muito rápido e de baixo custo; fornece um “retrato” da situação atual; útil para planejamento de recursos e triagem. | Não estabelece relação temporal (causa e efeito são medidos ao mesmo tempo); não é bom para doenças de curta duração. | Razão de Prevalência |

| Experimental (Ensaio Clínico Randomizado) | O uso de lenços impregnados com clorexidina é mais eficaz que o banho tradicional para prevenir IPCSL? | Padrão-ouro para avaliar a eficácia de uma intervenção; a randomização minimiza o viés de confusão. | Muito caro; complexo de executar; considerações éticas podem limitar sua aplicação (ex: não se pode randomizar para uma exposição danosa). | Risco Relativo (RR) |

III. A Linguagem dos Dados: Bioestatística como Ferramenta de Decisão

A bioestatística é a gramática da epidemiologia. Sem uma compreensão básica de seus princípios, os dados coletados pela vigilância e pelos estudos permanecem como um ruído sem sentido. Para o profissional de CCIH, dominar alguns conceitos estatísticos chave é o que permite transformar dados em inteligência, e inteligência em intervenções eficazes e justificáveis (Ref. 1).

Medindo a Carga de Infecção (Frequência)

O primeiro passo em qualquer análise é descrever a ocorrência da doença. As duas medidas mais fundamentais são a incidência e a prevalência.

- Incidência: Mede a frequência de novos casos de uma doença em uma população em risco durante um período de tempo específico. É uma medida de risco, a velocidade com que novas infecções estão surgindo.

- Aplicação na CCIH: A densidade de incidência (ex: número de IPCSL por 1.000 cateteres-dia) é a métrica padrão para vigilância de IRAS. Ela é usada para monitorar tendências ao longo do tempo e para avaliar o impacto de medidas preventivas. Se um “bundle” de prevenção de PAV é implementado, uma queda na densidade de incidência de PAV é o indicador de sucesso (Ref. 1).

- Prevalência: Mede a frequência de casos existentes (novos e antigos) de uma doença em uma população em um ponto específico no tempo. É um “retrato” da carga total da doença na população.

- Aplicação na CCIH: Um estudo de prevalência pontual pode revelar que, em um determinado dia, 20% dos pacientes na UTI estão colonizados por KPC. Essa informação é vital para o planejamento de recursos, como a necessidade de quartos de isolamento e equipamentos de proteção individual (EPIs) (Ref. 1).

Quantificando o Risco (Associação)

Após descrever a frequência, o próximo passo é comparar as frequências entre diferentes grupos para avaliar associações. As medidas de associação quantificam a força da relação entre uma exposição e um desfecho.

- Risco Relativo (RR): Usado em estudos de coorte, o RR compara o risco (incidência) de doença no grupo exposto com o risco no grupo não exposto. A fórmula é RR=incidência nos expostos / incidência nos não expostos.

- Interpretação: Um RR=2.0 significa que o grupo exposto tem o dobro do risco de desenvolver a doença em comparação com o grupo não exposto. Um RR<1.0 indica um efeito protetor. Um RR=1.0 indica que não há associação (Ref. 1).

- Odds Ratio (OR): Usado em estudos de caso-controle, o OR compara a chance (odds) de exposição entre os casos com a chance de exposição entre os controles. A fórmula, derivada de uma tabela 2×2, é OR=BxD/AxC em tabelas 2×2. Quando a doença é rara, o OR é uma boa aproximação do RR.

- Interpretação: A interpretação é semelhante à do RR. Um OR>1.0 indica que a exposição está associada a um aumento da chance da doença (Ref. 1).

- Exemplo Prático: Em um estudo caso-controle brasileiro sobre fatores de risco para óbito por dengue, os pesquisadores utilizaram o OR para quantificar o impacto de diferentes sinais e sintomas (Ref. 9). Eles descobriram que a presença de “prostração” aumentava a chance de óbito em quase 18 vezes (OR=17.94) e a “diarreia” em quase 38 vezes (OR=37.8), quando comparados aos pacientes que não apresentavam esses sintomas. Por outro lado, a presença de “dor nas costas” (OR=0.20) e “cefaleia” (OR=0.38) foram associadas a uma menor chance de óbito, agindo como fatores de proteção. Este exemplo demonstra vividamente como o OR pode identificar marcadores clínicos críticos que exigem atenção imediata (Ref. 9).

Avaliando a Incerteza (Significância Estatística)

Uma associação observada em um estudo pode ser real, mas também pode ser devida ao acaso (erro aleatório). A estatística nos ajuda a avaliar essa incerteza.

- Valor-p (P-value): Responde à seguinte pergunta: “Se não houvesse uma associação real entre a exposição e o desfecho (a hipótese nula), qual seria a probabilidade de observar uma associação tão forte ou mais forte do que a que encontramos em nosso estudo, apenas por sorte?”. Por convenção, um valor-p menor que 0,05 é considerado “estatisticamente significante”, o que significa que há menos de 5% de chance de que o resultado seja apenas um acaso. Isso nos leva a rejeitar a hipótese nula (Ref. 1).

- Intervalo de Confiança de 95% (IC 95%): O valor-p é frequentemente criticado por ser uma medida dicotômica (significante/não significante). O IC 95% é muito mais informativo. Ele fornece uma faixa de valores dentro da qual o verdadeiro valor da medida de associação (o RR ou OR) provavelmente se encontra.

- Interpretação: Um IC 95% para um OR de 2.5 que vai de 1.5 a 4.0 nos diz duas coisas: 1) Como o intervalo não inclui o valor 1.0 (o valor de “nenhum efeito”), o resultado é estatisticamente significante com p<0.05. 2) Ele nos dá a magnitude e a precisão da estimativa; o verdadeiro efeito está provavelmente entre um aumento de 50% e um aumento de 300% no risco. Um intervalo muito amplo (ex: 1.5 a 25.0) indica uma estimativa imprecisa, geralmente devido a um tamanho de amostra pequeno (Ref. 1, 10, 11, 12).

É crucial entender que a significância estatística não é o mesmo que a significância clínica. Um estudo com uma amostra muito grande pode encontrar um resultado estatisticamente significante (ex: OR=1.1, IC 95% 1.05-1.15, p=0.03) para um efeito que é tão pequeno que não tem relevância clínica prática. Inversamente, um estudo piloto pequeno pode mostrar um efeito clinicamente importante (ex: OR=3.0) que não atinge a significância estatística (ex: IC 95% 0.9-7.5, p=0.08) devido à falta de poder estatístico. O profissional de CCIH experiente deve avaliar a magnitude do efeito (o valor do OR/RR), a precisão da estimativa (a largura do IC) e o valor-p em conjunto para fazer um julgamento informado sobre a relevância clínica de um achado.

IV. Investigação de Surtos em Tempo Real: Um Guia Prático e Estratégico

A investigação de um surto é talvez a aplicação mais dramática e de alta pressão da epidemiologia hospitalar. É o momento em que a teoria se torna ação imediata para proteger os pacientes e controlar a disseminação de uma infecção. Um surto é definido como um aumento, acima do esperado, no número de casos de uma doença em uma população, local e período de tempo específicos (Ref. 1). A abordagem sistemática é a chave para o sucesso. O modelo de 13 passos, adaptado do CDC, fornece um roteiro robusto para guiar a CCIH através da complexidade de uma investigação (Ref. 1).

Protocolo Operacional Padrão (POP) para Investigação de Surtos Nosocomiais

A seguir, cada um dos 13 passos é detalhado como um componente de um protocolo operacional, com exemplos práticos para o ambiente hospitalar.

Passo 1: Preparar-se para o Trabalho de Campo

A preparação não começa quando o surto é detectado, mas muito antes. Uma CCIH bem preparada possui um plano de resposta a surtos que define papéis e responsabilidades, canais de comunicação e recursos pré-alocados. Isso inclui kits de coleta de amostras (swabs, meios de cultura), EPIs, questionários padronizados e acesso rápido a softwares para gerenciamento de dados (Ref. 1).

Passo 2: Estabelecer a Existência de um Surto

O primeiro passo é confirmar se o número de casos observados realmente excede a linha de base histórica (endêmica) para aquela unidade ou hospital. É crucial descartar um “pseudo-surto”, que pode ser causado por um aumento da vigilância, uma mudança nos métodos diagnósticos (ex: introdução de um teste de PCR mais sensível), ou contaminação no laboratório. A análise de dados de vigilância histórica é fundamental nesta etapa (Ref. 13).

Passo 3: Verificar o Diagnóstico

É imperativo garantir que os casos sejam diagnosticados corretamente. Isso envolve a revisão dos prontuários médicos, a conversa com os médicos assistentes e, o mais importante, a confirmação laboratorial dos diagnósticos. Em um surto suspeito, as amostras devem ser enviadas ao laboratório de microbiologia para cultura, identificação e testes de suscetibilidade a antimicrobianos. A preservação dos isolados é crucial para análises moleculares posteriores (Ref. 1).

Passo 4: Construir uma Definição de Caso de Trabalho

Uma definição de caso clara e objetiva é a pedra angular da investigação. Ela garante que os casos sejam contados de forma consistente. Normalmente, são estabelecidas categorias:

- Caso Confirmado: Apresenta confirmação laboratorial do patógeno.

- Caso Provável: Apresenta os sinais e sintomas clínicos típicos, com um vínculo epidemiológico a um caso confirmado, mas sem confirmação laboratorial.

- Caso Suspeito: Apresenta alguns dos sinais e sintomas clínicos, mas sem vínculo epidemiológico claro ou confirmação laboratorial.

A definição deve incluir critérios de pessoa, lugar e tempo (ex: “Paciente internado na UTI-A que desenvolveu febre e hemocultura positiva para Acinetobacter baumannii após 1 de maio de 2024”) (Ref. 13).

Passo 5: Encontrar Casos Sistematicamente e Registrar Informações (Line List)

Com a definição de caso estabelecida, a busca ativa por casos deve começar. Isso envolve a revisão de registros laboratoriais, prontuários eletrônicos e comunicação com as equipes clínicas. Cada caso identificado deve ser inserido em uma “line list” (lista de casos), que é uma planilha detalhada contendo informações cruciais para cada paciente: identificação, dados demográficos, data de início dos sintomas, sintomas, localização no hospital, datas de admissão e alta, procedimentos invasivos, uso de antibióticos, cultura e resultados laboratoriais, e o desfecho clínico (Ref. 1).

Passo 6: Realizar a Epidemiologia Descritiva

A “line list” é a matéria-prima para a epidemiologia descritiva. A análise dos dados por pessoa, lugar e tempo começa a revelar os padrões do surto.

- A Narrativa Visual do Surto (Curvas Epidêmicas): A ferramenta mais poderosa nesta fase é a curva epidêmica, um histograma que plota o número de casos (eixo y) pela data de início dos sintomas (eixo x). A forma da curva fornece pistas vitais sobre a natureza do surto:

- Fonte Pontual: Um aumento acentuado e rápido no número de casos, seguido por um declínio mais gradual, sugere que um grupo de pessoas foi exposto a uma fonte comum durante um curto período (ex: uma refeição contaminada). O período de pico dos casos geralmente corresponde ao período de incubação médio do patógeno (Ref. 1).

- Fonte Comum Contínua: Uma curva que sobe e atinge um platô, em vez de um pico único, sugere uma exposição contínua a uma fonte comum (ex: um sistema de água contaminado).

- Propagada (Pessoa a Pessoa): Uma série de picos progressivamente mais altos, separados por aproximadamente um período de incubação, é a marca registrada da transmissão de pessoa a pessoa (ex: surto de norovírus ou influenza em uma enfermaria) (Ref. 1).

Passo 7: Desenvolver Hipóteses

A análise descritiva (a curva epidêmica, a distribuição dos casos no hospital, as características dos pacientes afetados) permite formular hipóteses testáveis sobre a fonte, o modo de transmissão e as exposições de risco (Ref. 1). Por exemplo, se todos os casos ocorreram em pacientes submetidos a um mesmo procedimento, a hipótese pode ser: “A infecção está associada à contaminação de um equipamento usado no procedimento X”.

Passo 8: Avaliar Hipóteses Epidemiologicamente

Este é o momento de aplicar a epidemiologia analítica. Um estudo de caso-controle é frequentemente o método de escolha devido à sua rapidez e eficiência. Compara-se a frequência de exposição a fatores de risco suspeitos entre os casos e um grupo de controles adequadamente selecionados. O cálculo do Odds Ratio (OR) com seu intervalo de confiança de 95% determinará se a associação é estatisticamente significante (Ref. 1).

Passo 9: Se Necessário, Reconsiderar, Refinar e Reavaliar Hipóteses

Se a análise inicial não revelar uma associação clara, as hipóteses devem ser refinadas. Isso pode envolver a coleta de mais dados, a entrevista de pacientes e profissionais, ou a consideração de outras fontes de exposição. A investigação de surtos é um processo interativo (Ref. 1). É crucial buscar evidências adicionais, como a coleta de amostras ambientais (ex: culturas de superfícies, equipamentos, soluções) para tentar isolar o patógeno e corroborar os achados epidemiológicos (Ref. 14). Outro recurso importante é a visita às unidades afetadas e observar as práticas excutadas no atendimento medidante observação ou entrevistas.

Passo 10: Comparar e Reconciliar com Estudos Laboratoriais e Ambientais

Os achados epidemiológicos devem ser consistentes com os dados laboratoriais. Se a análise epidemiológica aponta para um lote de nutrição parenteral como a fonte, o isolamento do mesmo microrganismo (com o mesmo perfil molecular) da nutrição e dos pacientes fornece uma evidência conclusiva. A epidemiologia diz “o quê”, a microbiologia confirma “quem” (Ref. 1).

Passo 11: Implementar Medidas de Controle e Prevenção

As medidas de controle não esperam o fim da investigação; elas são implementadas assim que as evidências começam a apontar para uma direção. As medidas podem ser direcionadas à fonte (ex: remover um alimento contaminado, descontinuar o uso de um medicamento), à via de transmissão (ex: reforçar a higiene das mãos, implementar precauções de contato, coortizar pacientes e profissionais) ou ao hospedeiro (ex: vacinar, administrar profilaxia) (Ref. 1, 8).

Passo 12: Iniciar ou Manter a Vigilância

Após a implementação das medidas de controle, é essencial intensificar a vigilância para avaliar sua eficácia. A queda no número de novos casos indica que o surto está sendo controlado. A vigilância contínua garante a detecção precoce de qualquer ressurgimento (Ref. 1).

Passo 13: Comunicar os Achados

A comunicação é um componente crítico e contínuo. A CCIH deve comunicar-se regularmente com as equipes clínicas, a administração do hospital, os departamentos de saúde pública e, quando apropriado, com os pacientes e o público. Um relatório final deve ser preparado, documentando a investigação, os achados, as medidas de controle e as recomendações para prevenir futuros surtos (Ref. 1).

A tabela a seguir resume este processo em um formato de checklist operacional.

Tabela 2: Protocolo Operacional Padrão (POP) para Investigação de Surtos Nosocomiais

| Passo | Ações Chave | Ferramentas/Recursos |

| 1. Preparação | Manter plano de resposta a surtos atualizado; definir equipe e papéis; garantir disponibilidade de kits de coleta e EPIs. | Plano de Resposta a Surtos; Kits de investigação; Contatos da equipe. |

| 2. Confirmação | Comparar o número atual de casos com dados de vigilância históricos; investigar possíveis pseudo-surtos. | Banco de dados de vigilância (ex: NHSN); Comunicação com laboratório. |

| 3. Verificação | Revisar prontuários e resultados laboratoriais dos casos iniciais; garantir a preservação de isolados microbianos. | Prontuário Eletrônico do Paciente (PEP); Laboratório de Microbiologia. |

| 4. Definição de Caso | Reunir equipe clínica e laboratorial; definir critérios claros para casos suspeitos, prováveis e confirmados. | Documento de Definição de Caso. |

| 5. Busca de Casos | Realizar busca ativa de casos; criar e manter uma “line list” detalhada para cada caso. | PEP; Registros laboratoriais; Software de planilha (Excel, Epi Info). |

| 6. Descrição | Analisar a “line list” por pessoa, lugar e tempo; construir e interpretar a curva epidêmica. | Software estatístico; Ferramentas de visualização de dados. |

| 7. Hipóteses | Com base na análise descritiva, formular hipóteses testáveis sobre a fonte e o modo de transmissão. | Reuniões da equipe de surto; Brainstorming estruturado. |

| 8. Avaliação | Desenhar e conduzir um estudo analítico (geralmente caso-controle) para testar as hipóteses; calcular OR e IC 95%. | Software estatístico (Epi Info, R, SPSS). |

| 9. Refinamento | Se necessário, coletar dados adicionais; realizar amostragem ambiental e de produtos. | Protocolos de coleta ambiental; Laboratório de Microbiologia. |

| 10. Reconciliação | Integrar os achados epidemiológicos, laboratoriais e ambientais para construir uma narrativa coesa do surto. | Análise de tipagem molecular (ex: WGS); Reuniões integradas da equipe. |

| 11. Controle | Implementar medidas de controle imediatas e de longo prazo baseadas nas evidências. | Protocolos de isolamento; Procedimentos de desinfecção; Comunicação. |

| 12. Vigilância | Intensificar a vigilância para monitorar a eficácia das medidas de controle e detectar novos casos. | Sistema de vigilância ativa; Monitoramento de indicadores. |

| 13. Comunicação | Comunicar os achados e recomendações às partes interessadas; elaborar um relatório final abrangente. | Modelos de relatório; Canais de comunicação institucionais. |

V. Horizontes Atuais e Futuros: Integrando Pesquisa de Ponta e Novas Tecnologias

A epidemiologia hospitalar é um campo dinâmico, constantemente moldado por novas evidências científicas e avanços tecnológicos. Manter-se atualizado com a literatura e as inovações emergentes é essencial para que a CCIH opere no mais alto nível de eficácia.

O Cenário Brasileiro e as Diretrizes Nacionais

No Brasil, a atuação da CCIH é norteada por um robusto arcabouço regulatório e programático. O Programa Nacional de Prevenção e Controle de Infecções Relacionadas à Assistência à Saúde (PNPCIRAS), coordenado pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA), estabelece as metas e ações estratégicas para o país (Ref. 15, 16). O plano para 2021-2025, por exemplo, foca em cinco objetivos principais: fortalecer os programas de PCI em todos os níveis, aprimorar a vigilância epidemiológica das IRAS e da resistência microbiana (RM), ampliar o monitoramento da adesão aos protocolos, reduzir a incidência das IRAS prioritárias e controlar a disseminação de microrganismos multirresistentes (Ref. 17). Este programa nacional fornece o contexto e as metas que devem guiar as ações de cada CCIH hospitalar, alinhando os esforços locais com as prioridades de saúde pública do país. Artigos publicados em plataformas nacionais como o site www.ccih.med.br e a biblioteca BIREME reforçam a importância da epidemiologia como a ciência que transforma dados em inteligência acionável, sendo a espinha dorsal para a tomada de decisão em saúde (Ref. 2, 18, 19).

A Revolução Genômica na Investigação de Surtos

Uma das transformações mais impactantes na epidemiologia de doenças infecciosas é a ascensão da genômica. O Sequenciamento de Genoma Completo (WGS, do inglês Whole-Genome Sequencing) está mudando o paradigma da investigação de surtos (Ref. 20). Enquanto os métodos epidemiológicos tradicionais inferem a transmissão com base em ligações de tempo e espaço (ex: pacientes na mesma enfermaria ao mesmo tempo), o WGS oferece uma confirmação microbiológica de alta resolução. Ao sequenciar o genoma completo dos patógenos isolados de diferentes pacientes, é possível compará-los com uma precisão quase de base única.

Este avanço representa uma mudança fundamental da inferência epidemiológica para a certeza microbiológica. Se os genomas de dois isolados são praticamente idênticos, isso fornece uma prova quase definitiva de transmissão recente e direta entre os pacientes, ou de uma fonte comum. Por outro lado, se os genomas são geneticamente distintos, o WGS pode refutar um suposto surto, evitando investigações dispendiosas e a implementação de medidas de controle desnecessárias. O WGS não é apenas uma melhoria incremental; é uma ferramenta revolucionária que eleva o padrão de evidência na investigação de surtos, permitindo mapear cadeias de transmissão com uma precisão sem precedentes (Ref. 13, 20). Uma observação importante é que quando o surto se dá por quebra de técnicas, espera-se uma série de microrganismos distintos envolvidos, o que é uma dica na sua investigação e, Obviamente, a análise genômica não faz sentido.

Vigilância 4.0: A Era da Epidemiologia Preditiva

A tecnologia digital está impulsionando a epidemiologia hospitalar para uma nova era. A implementação generalizada de prontuários eletrônicos e sistemas de informação laboratorial gera um volume massivo de dados em tempo real (“big data”). A aplicação de algoritmos de aprendizado de máquina (machine learning) e inteligência artificial (IA) a esses dados está permitindo uma transição da vigilância retrospectiva para o monitoramento proativo e até mesmo a previsão de surtos (Ref. 21).

Estudos recentes demonstram o potencial de modelos matemáticos, como o ARIMA (autoregressive integrated moving average), para prever picos de infecções respiratórias em ambulatórios com semanas de antecedência, utilizando dados de vigilância como contagens de casos semelhantes à influenza e até mesmo a frequência de busca por termos relacionados em motores de busca na internet (Ref. 22). Tais modelos permitem um controle dinâmico de infecções, onde as medidas preventivas (como o uso de máscaras e a triagem de pacientes) podem ser intensificadas antes do pico do surto, otimizando o uso de recursos e melhorando a eficácia da prevenção (Ref. 22).

Revisão da Literatura Recente (2024-2025)

A literatura científica recente continua a destacar a carga persistente das IRAS e a explorar novas estratégias de prevenção. Uma meta-análise e revisão sistemática de 2025 revelou uma prevalência combinada alarmantemente elevada de IRAS em UTIs de adultos, estimada em 32.0% (IC 95% 26.0%–38.0%), significando que quase um terço dos pacientes críticos pode adquirir uma infecção (Ref. 23). O estudo também destacou disparidades regionais significativas, com as maiores prevalências encontradas nas regiões do Mediterrâneo Oriental (61%) e da África (49%), em comparação com a Europa (29%) e o Sudeste Asiático (20%), sublinhando o impacto das diferenças em infraestrutura e recursos (Ref. 23). Outra revisão sistemática de 2024 focada em instalações de cuidados de longa duração (LTCFs) reforça a necessidade de sistemas de vigilância robustos, como os estudos de prevalência pontual, para quantificar e combater a carga de IRAS nesta população vulnerável (Ref. 24). Esses estudos reforçam que, apesar dos avanços, as IRAS continuam sendo um desafio global de segurança do paciente, exigindo a aplicação rigorosa e contínua dos princípios epidemiológicos e de controle de infecção.

VI. Análise Crítica, Recomendações e Conclusões: Rumo à “Tolerância Zero”

A aplicação da epidemiologia no controle de infecções hospitalares é uma jornada contínua de rigor científico, adaptação e resiliência. Embora as ferramentas e os métodos disponíveis sejam mais poderosos do que nunca, a sua implementação eficaz enfrenta desafios significativos que exigem uma análise crítica e a formulação de recomendações estratégicas.

Fatores Limitantes e Desafios

A validade dos achados epidemiológicos depende da qualidade do desenho do estudo e da análise. Os profissionais de CCIH devem estar cientes das armadilhas potenciais:

- Viés (Bias): Erros sistemáticos no desenho ou condução de um estudo que levam a uma estimativa incorreta da associação. Exemplos incluem o viés de seleção (quando casos e controles não são comparáveis) e o viés de informação ou de memória (quando a exposição é lembrada de forma diferente por casos e controles) (Ref. 1).

- Confundimento (Confounding): Ocorre quando uma terceira variável está associada tanto à exposição quanto ao desfecho, distorcendo a verdadeira relação entre eles. Por exemplo, em um estudo sobre a associação entre um procedimento cirúrgico e uma infecção, a gravidade da doença do paciente pode ser um fator de confusão, pois pacientes mais graves podem ser mais propensos a receber o procedimento e também a desenvolver uma infecção (Ref. 1).

- Falácia Ecológica: Um erro de interpretação que ocorre em estudos ecológicos, onde se assume que as associações observadas em nível de grupo (populacional) são verdadeiras em nível individual. Só porque uma unidade hospitalar com alto uso de um determinado antibiótico tem altas taxas de um MDRO, não significa que os pacientes individuais que receberam aquele antibiótico foram os que desenvolveram a infecção (Ref. 1).

Além dos desafios metodológicos, existem barreiras práticas persistentes. Uma das mais significativas é a lacuna entre a evidência científica e a prática clínica. A existência de diretrizes baseadas em evidências não garante sua implementação. Fatores como a falta de recursos (pessoal, equipamentos), a sobrecarga de trabalho, a falta de apoio da liderança e a resistência à mudança cultural podem impedir a adoção de práticas seguras (Ref. 25, 26). Muitos programas de IPC/HE em instituições de saúde são subfinanciados, com uma carga de trabalho crescente que não é acompanhada por um aumento proporcional nos recursos (Ref. 27).

Recomendações Estratégicas para a CCIH Moderna

Com base na síntese da teoria epidemiológica, dos métodos de investigação e das inovações tecnológicas, as seguintes recomendações estratégicas podem guiar a CCIH rumo à excelência:

- Investir em Infraestrutura de Dados e Competências Analíticas: A CCIH deve liderar a defesa de sistemas de informação em saúde robustos que permitam a vigilância automatizada, a análise de dados em tempo real e a implementação de modelos preditivos. Isso requer não apenas a tecnologia, mas também o treinamento da equipe em bioestatística, epidemiologia e, cada vez mais, em ciência de dados (Ref. 21).

- Adotar uma Abordagem de “Ciência da Implementação”: É preciso ir além da simples criação e divulgação de protocolos. A CCIH deve adotar os princípios da ciência da implementação, que utiliza estratégias multimodais e estuda sistematicamente as barreiras e os facilitadores para a adoção de práticas baseadas em evidências, visando uma mudança de comportamento sustentável (Ref. 17).

- Integrar a Genômica na Prática de Vigilância e Investigação: A CCIH deve buscar parcerias com laboratórios de microbiologia para incorporar o WGS como uma ferramenta padrão na investigação de surtos e na vigilância de MDROs. Isso requer o desenvolvimento de competências em bioinformática para interpretar os dados genômicos no contexto epidemiológico.

- Fortalecer a Colaboração Transdisciplinar e a Liderança: O controle de infecções não é responsabilidade exclusiva da CCIH. É essencial fortalecer as parcerias com o laboratório de microbiologia, a farmácia clínica (para programas de stewardship de antimicrobianos), os serviços de higiene e limpeza, a engenharia clínica e, fundamentalmente, com a alta administração do hospital. O epidemiologista hospitalar deve assumir um papel de liderança, traduzindo dados epidemiológicos em argumentos convincentes para a alocação de recursos e a implementação de políticas de segurança (Ref. 3, 28).

Conclusão Inspiradora

O papel do epidemiologista hospitalar e do profissional de controle de infecção passou por uma profunda transformação. A imagem do “caçador de surtos” reativo deu lugar à do arquiteto proativo da segurança do paciente, um líder estratégico que utiliza a ciência dos dados para antecipar riscos, otimizar processos e moldar uma cultura institucional onde cada infecção prevenível é considerada inaceitável. Em um mundo de complexidade crescente, ameaças emergentes e recursos finitos, a epidemiologia aplicada não é apenas uma disciplina de apoio; é a competência central que garante a resiliência, a qualidade e a excelência de qualquer instituição de saúde. A busca pela “tolerância zero” para infecções evitáveis começa com a aplicação rigorosa, inteligente e inspirada dos princípios epidemiológicos em cada decisão, em cada processo e em cada cuidado prestado ao paciente.

O epidemiologista hospitalar já não é apenas o “caçador de surtos”: é o arquiteto da resiliência institucional. Integrando raciocínio científico, vigilância ativa e tecnologias digitais, a CCIH deixa de reagir às infecções para antecipá-las e preveni-las. O caminho para a tolerância zero em infecções evitáveis começa com a aplicação rigorosa da epidemiologia — agora elevada à sua versão 4.0, capaz de unir ciência de dados, inteligência artificial e liderança estratégica em saúde. Resumidamente, CCIH é muito mais do que discutir casos clínicos, uma abordagem incompleta, reativa e totalmente ultrapassada.

VII. Referências Bibliográficas Comentadas

- BALLARD, S. B.; BLAZES, D. L. Applied Epidemiology for the Infectious Diseases Physician. In: BENNETT, J. E.; DOLIN, R.; BLASER, M. J. (ed.). Mandell, Douglas, and Bennett’s Principles and Practice of Infectious Diseases. 9. ed. Philadelphia: Elsevier, 2020. cap. 13.

- Este capítulo de livro-texto serve como a base conceitual para este artigo, fornecendo uma visão abrangente e didática dos princípios fundamentais da epidemiologia aplicada, desde os modelos de causalidade e desenhos de estudo até a investigação de surtos, sendo uma referência essencial para clínicos de doenças infecciosas.

- FERNANDES, A. T. Epidemiologia Hospitalar no Século XXI: Inteligência, Liderança e Transformação. CCIH.med.br, 27 ago. 2025. Disponível em: https://www.ccih.med.br/epidemiologia-hospitalar-no-seculo-xxi-inteligencia-lideranca-e-transformacao/. Acesso em: 25 out. 2024.

- Este artigo do site ccih.med.br contextualiza a evolução do papel do epidemiologista hospitalar, destacando a transição de uma função reativa para uma liderança estratégica em inteligência em saúde, fundamental para a segurança e resiliência das instituições de saúde no Brasil.

- TORRIANI, F.; TAPLITZ, R. History of infection prevention and control. In: COHEN, J.; OPAL, S. M.; POWDERLY, W. G. (ed.). Infectious Diseases. 3. ed. Mosby, 2010. p. 43-50. Disponível em: https://doi.org/10.1016/B978-0-323-04579-7.00006-X. Acesso em: 25 out. 2024.

- Este capítulo histórico detalha a organização e as funções críticas de um programa de prevenção e controle de infecções, incluindo a importância da vigilância, do desenvolvimento de políticas, da investigação de surtos e da colaboração interdisciplinar, fornecendo a base para a estrutura de um programa eficaz.

- SYDNOR, E. R. M.; PERL, T. M. Hospital Epidemiology and Infection Control in Acute-Care Settings. Clinical Microbiology Reviews, v. 24, n. 1, p. 141-173, jan. 2011. Disponível em: https://doi.org/10.1128/CMR.00027-10. Acesso em: 25 out. 2024.

- Esta revisão abrangente fornece uma visão geral da epidemiologia hospitalar e do controle de infecção, resumindo os desafios, como a resistência antimicrobiana, e as oportunidades, como a implementação de “bundles” de prevenção, sendo uma leitura fundamental para infectologistas e profissionais de CCIH.

- HANSEN, S. et al. Closure of medical departments during nosocomial outbreaks: data from a systematic analysis of the literature. Journal of Hospital Infection, v. 65, n. 4, p. 348-353, abr. 2007. Disponível em: https://doi.org/10.1016/j.jhin.2006.12.018. Acesso em: 25 out. 2024.

- Esta análise sistemática investiga as características de surtos nosocomiais que levaram ao fechamento de unidades, uma das medidas de controle mais drásticas e custosas. O estudo identifica os patógenos (ex: norovírus) e os departamentos (ex: geriatria) mais associados a essa medida, fornecendo dados valiosos para a tomada de decisão em situações de crise.

- CORHA. Water-Associated Organisms Outbreak Reports & News. Council of Outbreak Response: Healthcare-Associated Infections and Antimicrobial Resistance, 2025. Disponível em: https://corha.org/diseases-pathogens/water-associated-organisms. Acesso em: 25 out. 2024.

- Esta compilação de notícias e relatórios de surtos destaca a importância da água e das pias como reservatórios e fontes de patógenos nosocomiais, como Klebsiella pneumoniae produtora de NDM, reforçando a necessidade de vigilância e controle ambiental rigorosos.

- MUNRO, N. B. et al. Healthcare- associated infections in long- term care facilities: a systematic review and meta- analysis of point prevalence studies. BMJ Public Health, v. 2, n. 1, p. e000504, maio 2024. Disponível em: https://doi.org/10.1136/bmjph-2023-000504. Acesso em: 25 out. 2024.

- Esta revisão sistemática e meta-análise quantifica a carga global de IRAS em instalações de cuidados de longa duração, identificando os tipos de infecção mais frequentes e explorando o impacto de diferenças metodológicas na vigilância, sendo crucial para entender o problema nesta população específica.

- SARDAN, Y. C. et al. A Cluster of Nosocomial Klebsiella oxytoca Bloodstream Infections in a University Hospital. Infection Control & Hospital Epidemiology, v. 27, n. 5, p. 531-535, maio 2006. Disponível em: https://doi.org/10.1086/502313. Acesso em: 25 out. 2024.

- Este relato de investigação de surto é um exemplo prático da metodologia epidemiológica em ação. Ele demonstra como a combinação de análise epidemiológica (identificação de um procedimento comum) e molecular (confirmação clonal das cepas) levou à identificação de uma solução salina contaminada como a fonte de um cluster de bacteremias, resultando em uma mudança de prática imediata.

- LEITE, G. F. Fatores de risco para o óbito por dengue no município de Bauru, São Paulo, 2019: um estudo caso controle. 2021. Dissertação (Mestrado em Saúde Coletiva) – Faculdade de Medicina de Botucatu, Universidade Estadual Paulista, Botucatu, 2021. Disponível em: https://repositorio.unesp.br/handle/11449/215383. Acesso em: 25 out. 2024.

- Este estudo caso-controle brasileiro sobre dengue serve como um excelente exemplo didático da aplicação e interpretação do Odds Ratio (OR) e do Intervalo de Confiança (IC 95%) para identificar fatores de risco e de proteção, ilustrando como a bioestatística quantifica associações clinicamente relevantes.

- SILVA, A. A. M. et al. Fatores associados à COVID-19 em pacientes atendidos por serviço de telessaúde no sul do Brasil. Revista Brasileira de Epidemiologia, v. 26, p. e230018, 2023. Disponível em: https://doi.org/10.1590/1980-549720230018. Acesso em: 25 out. 2024.

- Este estudo utiliza o Odds Ratio e o Intervalo de Confiança para identificar fatores associados à infecção por COVID-19 em um contexto de telessaúde, demonstrando a aplicabilidade dessas ferramentas estatísticas em cenários de saúde modernos e pandêmicos.

- BRASIL. Ministério da Saúde. Secretaria de Vigilância em Saúde. Surto de escorbuto em penitenciária de Itaitinga, Ceará, 2020. Boletim Epidemiológico, v. 54, n. 14, 2023. Disponível em: http://scielo.iec.gov.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1679-49742023000201400. Acesso em: 25 out. 2024.

- Este relatório de investigação de surto de escorbuto em uma penitenciária, embora fora do ambiente hospitalar, ilustra a metodologia de investigação epidemiológica e a interpretação de dados, incluindo a discussão sobre possíveis vieses, como o de memória e seleção.

- COSTA, A. I. P. Surto de febre tifóide em Breves, Pará, Brasil. Revista do Instituto de Medicina Tropical de São Paulo, v. 39, n. 2, mar./abr. 1997. Disponível em: http://scielo.iec.gov.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0104-16731997000200004. Acesso em: 25 out. 2024.

- Este artigo clássico sobre um surto de febre tifóide no Brasil demonstra a aplicação do estudo caso-controle para identificar o consumo de mariscos crus como o principal fator de risco, utilizando o Odds Ratio para quantificar a força da associação.

- ROBINSON, E. R.; WALKER, T. M.; PALLEN, M. J. Genomics and outbreak investigation: from sequence to consequence. Genome Medicine, v. 5, n. 4, p. 36, 2013. Disponível em: https://doi.org/10.1186/gm440. Acesso em: 25 out. 2024.

- Esta revisão clássica descreve como o sequenciamento de genoma completo (WGS) está revolucionando a investigação de surtos. O artigo explica como a genômica pode ser informativa em cada etapa da investigação, desde a confirmação do surto até a elucidação das cadeias de transmissão, marcando uma mudança de paradigma no campo.

- GASTMEIER, P. et al. Outbreaks of nosocomial infections: lessons learned and perspectives. Journal of Hospital Infection, v. 70, n. 4, p. 293-300, dez. 2008. Disponível em: https://doi.org/10.1016/j.jhin.2008.08.006. Acesso em: 25 out. 2024.

- Esta revisão foca nas lições aprendidas a partir da análise sistemática de surtos nosocomiais, argumentando que a análise de um grande número de surtos semelhantes fornece uma imagem mais clara dos reservatórios, modos de transmissão e medidas de controle eficazes do que relatos de casos isolados.